world.wikisort.org - France

Ressons-le-Long est une commune française située dans le département de l'Aisne, dans la région naturelle du Soissonnais, dans la vallée de l'Aisne, en région Hauts-de-France.

Pour les articles homonymes, voir Ressons (homonymie).

| Ressons-le-Long | |

Mairie-école, côté entrée de la mairie. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Aisne |

| Arrondissement | Soissons |

| Intercommunalité | Communauté de communes Retz-en-Valois |

| Maire Mandat |

Nicolas Rébérot 2020-2026 |

| Code postal | 02290 |

| Code commune | 02643 |

| Démographie | |

| Gentilé | Ressonnais(es) |

| Population municipale |

769 hab. (2019 |

| Densité | 73 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 23′ 20″ nord, 3° 08′ 58″ est |

| Altitude | Min. 37 m Max. 150 m |

| Superficie | 10,55 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Soissons (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Vic-sur-Aisne |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | ressonslelong.fr |

| modifier |

|

Géographie

À la limite du Soissonnais et du Valois, le terroir descend d'un coteau escarpé avec ses soubassements crayeux recouverts de forêt pour s'ouvrir sur la vallée de l'Aisne et ses sols variés, emblavés de cultures céréalières, sucrières, à proximité du pôle agro-alimentaire de Vic-sur-Aisne.

Le village avec ses maisons en pierre calcaire en neuf quartiers et s'étire sur six kilomètres.

À l'est, venant de Soissons :

- Pontarcher, avec son ancien moulin à papier sur le ru de Retz et son ancienne maladrerie[1] sur le lieu du camp romain[réf. nécessaire] qui défendait un pont sur l'Aisne ;

- Gorgny, après la Croix du Jubilé, avec le lavoir et la Tour Blanchard ;

- Mainville et son château du XVIIIe siècle ;

- Le centre-bourg, et l'église (visite à demander à la mairie) entourée de la mairie-école ;

- Poulandon et le manoir près de la motte féodale ;

- La Montagne, avec la ferme de l'abbaye royale Notre-Dame de Soissons, dite aussi « ferme de la Montagne » et le lavoir de la Grue ;

- Le Cheneux, sur un petit promontoire ;

- Le Montois et son château construit entre 1736 et 1890.

Et à l'ouest vers Compiègne,

- La Vache Noire et sa zone d'activités.

Communes limitrophes

|

Vic-sur-Aisne | Berny-Rivière | Fontenoy |  |

| N | ||||

| O Ressons-le-Long E | ||||

| S | ||||

| Montigny-Lengrain | Ambleny |

- Entrée de Ressons-le-Long par le hameau de Gorgny.

- Vue sur le hameau de la Montagne.

Urbanisme

Typologie

Ressons-le-Long est une commune rurale[Note 1],[2]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[3],[4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Soissons, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 93 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[5],[6].

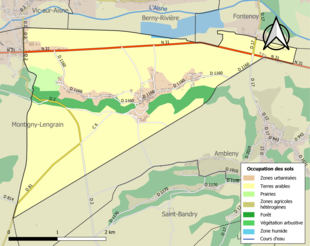

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (83 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (83,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (80,9 %), zones urbanisées (7,8 %), forêts (7,5 %), prairies (2,1 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,5 %), eaux continentales[Note 3] (0,2 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Toponymie

Attestations anciennes : Ressontius. 872 (CH2, II, 642) ; Reisons 1192 (PH2, 490)[9].

Un rapprochement s'impose avec le nom de deux autres communes situées également en Picardie : Ressons-l'Abbaye (Oise, de Resons vers 1170, Ressons 1184, Reisons 1191, Roisuns 1198, de Ressons XIIe siècle, Raissons 1206, de Ressuns 1212) et Ressons-sur-Matz (Oise, Ressonto 587, Rosonto vers 679, Ressontum, Rossontus VIIe siècle, Resontium 658, Rossontum Xe siècle, Resons 1165)[9], plus riches en formes anciennes. À cette série, on peut ajouter Resson (Aube, Rosuntum avant 854) et Rançon (Seine-Maritime, Rosontio 829, Resentio 1025 - 1026)[10].

Origine du nom : Rosontio ou Resontio.

Le second élément s'explique par le suffixe gaulois -ontio, que l'on observe dans d'autres formations toponymiques comme Lihons (Somme, Leontium 1100).

Le premier élément est plus difficile à déterminer :

- Ernest Nègre[9] ne tient pas compte des formes en Ros- qui apparaissent conjointement avec les formes en Res- et explique cet élément par le nom de personne gaulois Ressius (GPN 250) ;

- François de Beaurepaire[10] compare avec le type toponymique Rosbakiz, issu du germanique, et signifiant « ruisseau aux roseaux ». Le terme raus > ros étant, par ailleurs, à l'origine du français ros-el > roseau. En effet, Rosbakiz a indifféremment abouti à Robecq, Rebets, Rebecq, etc.

On note la même évolution phonétique Ros- > Res-, sans doute liée au déplacement de l'accent, d'où [o] > [œ]. Ce terme serait donc similaire et représenterait donc un gallo-germanique ros[10]. Rosontio serait « un endroit où se trouv(ai)ent des roseaux ».

Cette hypothèse présente l'avantage d'expliquer les mentions anciennes en Ros- et de relier entre eux plusieurs éléments, ainsi ce type toponymique n'est-il attesté qu'au nord de la France, de même que le terme rosel > roseau, qui n'est propre qu'à la langue d'oïl (comparer par exemple avec l'occitan canavèra « roseau » et canaveral « endroit couvert de roseau »)

Histoire

Ressons-le-Long dans l'antiquité

Situation

Sous l'antiquité, Ressons-le-Long appartient au territoire de la Civitas Suessionum [11] et plus exactement du Pagus Suessionicus ou Pays du Soissonnais.

Le Pagus Suessonicus a pour limites au nord-ouest le Pagus Noviomagensis (Pays du Noyonnais), au nord-est le Pagus Laudunensis (Pays du Laonnois), au sud-est le Pagus Tardensis (Pays du Tardenois), au sud-ouest le Pagus Vadensis (Pays du Valois) et à l'ouest le Pagus Rossontensis (Pays de Resson).

Le camp d'Arlaines à Pont-Archer

S'il ne fait aucun doute que le peuple gaulois des Suessions se soit installé d'est en ouest tout au long de la rivière Aisne, traversant la forêt de Compiègne, jadis forêt de Cuise et ce jusqu'à la rivière Oise, les fouilles engagées n'ont pas mis en évidence la présence d'indigènes gaulois. La première présence d'habitants dans la commune remonte donc au Ier siècle après J.-C. sur le camp romain d'Arlaines, site de la dynastie dite julio-claudienne, la première des dynasties à avoir régné sur l'Empire romain. Situé sur la route de Compiègne, à l'ouest du hameau de Pontarcher, jadis Pont-Archer, parce qu'un pont y traversait le ruisseau de Retz qui descendait de Coeuvres vers l'Aisne [12], le camp s'étend sur une superficie d'environ cinq hectares.

Ce site n'a pas cessé d'intriguer les archéologues et historiens depuis ses premières fouilles réalisées en 1851 par l'abbé Pêcheur. En effet, les fondations en pierres du camp d'Arlaines sont différentes des autres camps julio-claudiens, généralement en terre et en bois, si bien que les premiers historiens y voyaient plus une villa gallo-romaine, voire un vicus qu'un camp militaire. La découverte en 1882, lors de fouilles complémentaires d'une inscription funéraire mentionnant un cavalier de l'Aile militaire des Voconces ou Ala Augusta Vocontiorum[12] vint confirmer l'hypothèse d'un camp romain. L’Aile, en latin Ale est l’unité de cavalerie romaine ; le terme provenant de l’époque républicaine, quand les escadrons étaient placés sur les flancs de l’armée lors du déploiement sur le champ de bataille. Le paradoxe de sa construction en pierres n'a du coup toujours pas été élucidé à moins qu'on veuille y voir les traces du Pagus Rossontensis (Pays de Resson).

Le Pays de Resson

La localisation exacte de ce Pays romain, situé à l'ouest du Pays du Soissonnais a toujours suscité des interrogations. Si de nombreux historiens ont cherché à situer le Pays de Resson plus à l'ouest et de faire de Ressons-sur-Matz sa capitale, de nombreux archéologues et historiens s'interrogent encore sur ce curieux Pagus qui ne laissera que peu de traces. En effet, en dehors de la présence de vestiges celtiques laténiens, l'absence de vestiges gallo-romains proche de Ressons-sur-Matz et d'Estrées-Saint-Denis ainsi que sa situation éloignée d'une voie romaine d'importance laissent perplexes les historiens sur sa localisation exacte.

À l'inverse, de nombreux vestiges témoignent de la présence romaine à Ressons-le-Long et dans ses environs. De prime abord, deux voies romaines se croisent au niveau du site d'Airlaines : la première voie allait de Soissons à Amiens et traversait Vic-sur-Aisne en traversant le site d'Arlaines et la seconde voie partait de Pontarcher pour conduire également à Amiens mais en passant par Senlis : la chaussée Brunehaut, sur laquelle nous reviendrons dans la section suivante. Un oppidum dit le Châté ou Châtel, proche de Pernant, fut également exploré au XIXe siècle par O. Vauvillé, situe également le site à l'époque gallo-romaine.

Se pose ensuite la question du Cavalier de l'Aile des Voconces. Pourquoi n'avons nous pas trace du reste de la garnison ? d'autant qu'à cette époque l'Aile de ces cavaliers était située en Germanie et que la superficie des camps de ces cavaliers était nettement inférieure à celle du site d'Airlaines (deux à trois hectares maximum contre près de cinq hectares pour le site d'Airlaines. Si la datation des éléments de fouille retrouvés sur place ne laisse aucun doute, la présence d'un camp militaire à cet endroit et à cette époque a de quoi surprendre car aucune menace militaire ne justifiait la présence d'un tel campement. Enfin, la présence d'une nécropole et de thermes sur un site du Ier siècle pourraient également laisser plutôt imaginer qu'il s'agissait d'un Vicus, peut-être capitale du Pagus Rossontensis ou Pays de Resson et qui ramènerait la frontière de la civitas des Bellovaques beaucoup plus proche du Pagus Suessionicus qu'on ne le pensait. Bien que cette hypothèse ait déjà été étudiée par les archéologues et historiens, ces derniers conclurent que le Pagus Rossontensis se situait davantage près de Ressons-sur-Matz, de l'autre côté de la rivière Oise, au-delà de laquelle les Suessions avaient cessé leur progression.

La Chaussée Brunehaut

La Chaussée Brunehaut est une voie romaine qui partait du lieu-dit Pont-Archer, à trois lieues de Soissons (onze kilomètres) et conduisait à Amiens, en passant par les villages de Montigny-Lengrain, de Chelles et de Pierrefonds, le vicus de Champlieu situé sur la commune d'Orrouy, puis Senlis et Beauvais. Cette voie, indiquée sur des cartes anciennes comme la table de Peutinger est notamment mentionnée dans l'Itinéraire d'Antonin[13], guide de voyage de la Rome antique, recensant les villes-étapes de l’Empire romain et les distances les séparant.

Ressons-le-Long du Moyen Âge à l'Époque moderne

Le village de Ressons-le-long fut donné en l'année 858 par Charles II dit le-Chauve, roi de Francie occidentale, avec d'autres villages, à l'abbaye de Notre-Dame de Soissons qui en a gardé la propriété jusqu'à la Révolution[14].

Si la lèpre existe déjà à l'époque gallo-romaine, c'est au Moyen Âge, que la maladie prend une ampleur considérable partout en France. Le Soissonnais ne fait pas exception. Le principe d'isolement des lépreux et de leur subsistance va faire l'objet de divers conciles dont le concile d'Orléans en 511 qui prévoit que les évêques doivent fournir le nécessaire aux malades. Entre le VIIIe et le Xe siècle, les monastères créent leurs propres léproseries. Ainsi, les religieux de l'abbaye de Notre-Dame de Soissons créent leur maladrerie à Pontarcher, les moines de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes à Belleu[15]. On relèvera près de cent maladreries dans le seul département de l'Aisne au XIIe siècle puis a diminué à partir du XVe pour disparaître presque complètement au XVIe. En 1768, le Soissonnais compte encore deux maladreries dont celle de Pontarcher[1] à Ressons-le-Long et celle de Bazoches-sur-Vesle.

Politique et administration

Découpage territorial

La commune de Ressons-le-Long est membre de la communauté de communes Retz-en-Valois, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé le dont le siège est à Villers-Cotterêts. Ce dernier est par ailleurs membre d'autres groupements intercommunaux[16].

Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement de Soissons, au département de l'Aisne et à la région Hauts-de-France[17]. Sur le plan électoral, elle dépend du canton de Vic-sur-Aisne pour l'élection des conseillers départementaux, depuis le redécoupage cantonal de 2014 entré en vigueur en 2015[17], et de la quatrième circonscription de l'Aisne pour les élections législatives, depuis le dernier découpage électoral de 2010[18].

Administration municipale

- Les municipalités à partir du XVIIIe siècle

Les municipalités créées par l’édit de juin 1787 tinrent leurs premières réunions dans les premiers mois de l'année 1788. Le premier registre commence ainsi : « Registre concernant les actes de délibérations et procès-verbaux de la municipalité de Ressons du ».

Dès les premiers jours de l'année 1790, de nouvelles municipalités sont constituées. Dimanche , les citoyens actifs de la communauté de Ressons-le-Long sont convoqués pour la composition de la municipalité. Pierre Ignieux, laboureur, est élu maire avec 26 voix sur 46 votants : c'est le premier maire de la commune.

Liste des maires de la commune

- 14/02/1790 Pierre Ignieux

- 13/11/1791 Charles Guérin

- 07/10/1792 Claude Toupet

- 11/04/1795 Philippe Lucot

- 08/11/1795 Louis Mansier

- 02/04/1797 Simon Amory

La Constitution de l'an III indiquait que dans chaque commune de moins de 5 000 habitants, il n'y avait plus qu'un agent communal à Ressons : Mansier puis Amory et un adjoint, ceux-ci formant la municipalité du canton dont le président était choisi par tout le canton.

Cet état de choses dura jusqu'à la Constitution de l'an IV : à la fête de la commune, il y eut de nouveau un maire ; la commune retrouvait son autonomie.

- 23/09/1800 Amory Simon

- 19/02/1803 Toupet Claude

- 10/05/1815 Serval Pierre (pendant les Cent jours ; n'a jamais été installé)

- Toupet Claude

- 1817 Lucot Philippe

- 1821 Eudelinne Pierre (nommé par le préfet ; révoqué par Charles X)

- 1825 Violet Jean

- 1826 Véroudart Henri

- 1844 Juge Louis

- 1848 Moutailler François

- 1854 Igneux Pierre

- 1855 Véroudart Louis (décédé en 1876 au cours de son mandat)

- 1876 Danre Prince

- 1878 Le Cornier Pierre

- 1888 Amory Maxime

- 1900 Baraquin Auguste

- 1908 Ferte Henri

- 1935 Jolly Alphonse

- 1941 Thévenin Paul

- 1953 Ferte Marc

- 1983 Meyssirel Pierre

- 1989 Ménard Henri

- 1990 Brin Françoise

- Le conseil municipal jeunes

La commune connaît un CMJ (conseil municipal jeunes) depuis 2008. Les maires juniors :

- Élodie Lencel (2008) ;

- Axel Destrez (2011) ;

- Gabrielle Taquoy (2015).

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[21]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[22].

En 2019, la commune comptait 769 habitants[Note 4], en diminution de 0,77 % par rapport à 2013 (Aisne : −1,61 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Enseignement

Sports

- Skate park

- Parcours santé

- Boulodrome

- Terrain de football

- Terrain multisports

Culture

- Médiathèque Georges-Brassens

- Land'Art à proximité du lavoir de la Montagne

- Les boîtes à livres voyageurs

- Bibliambule

Associations

- Croq livres

- Club Saint Georges

- Entente cycliste de la vallée de l'Aisne

- Association des parents d'élèves Ressons

- Association cantonale loisirs et culture

- Gym'Ressons

- Site Nature Arlaines

- Groupéco

- Association des chasseurs

- Mémoire et Patrimoine du Ressonnais

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église Saint-Georges de Ressons-le-Long, datant du XIe siècle, Monument historique depuis 1921.

- Le monument aux morts dans le bourg.

- Le monument du massacre du bois des Châssis sur RN 31.

- Le monument du 8e cuirassiers (tombe en granit sur le plateau).

- Le château de Montois (privé).

- Le château de Mainville (privé - fermé au public) - XVIIIe siècle.

- Le manoir de Poulandon (privé).

- La ferme de la Montagne (privé).

- Les trois lavoirs restaurés dont celui de la Grue.

- Les pignons à échelons, caractéristiques pour le département de l'Aisne.

- Les nombreuses croix de rogations et de carrefours.

- Les points de vue sur la vallée de l'Aisne.

- Les premières géocaches du territoire.

- Plus de 23 km de sentiers de randonnée.

- Circuit des jardins : jardin de curé, jardin du lavoir et les jardungles.

- Église Saint-Georges.

- Monument aux morts.

- La Grand Rue avec ses pignons à échelons.

- Une des croix de chemin au bord du D 1190 direction Gorgny.

- Château de Montois

Personnalités liées à la commune

Constant Huret, coureur cycliste.

Raymond Lefranc, homme politique

Héraldique

|

Blason | Coupé, au 1er de sinople à la crosse d'or accostée de deux tentes du même ; au 2e d'argent au dragon de gueules[25]. |

|---|---|---|

| Détails | Création de Jean-François Binon adopté par la municipalité en 2010. |

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en décembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne Auteur du texte, Mémoires : Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne, Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne, (lire en ligne), p. 91

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le )

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le )

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le )

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le )

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, volume 1, Librairie Droz, 1991, p. 222.

- François de Beaurepaire (préf. Marianne Mulon), Les Noms des communes et anciennes paroisses de la Seine-Maritime, Paris, A. et J. Picard, 1979, 180 p. (ISBN 2-7084-0040-1) (OCLC 6403150). p. 127.

- Kaiser Reinhold, « Aspects de l'Histoire de la civitas suessionum et du diocèse de Soissons aux époques romaine et mérovingienne », Cahiers archéologiques de Picardie, no 1, , p. 115-122.

- Michel Reddé, « Le camp militaire romain d'Arlaines et l'aile des Voconces », Gallia, vol. 43, no 1, , p. 49–79 (DOI 10.3406/galia.1985.2821, lire en ligne, consulté le )

- (la) Recueil des itinéraires anciens : comprenant l'Itinéraire d'Antonin, la Table de Peutinger et un choix de périples grecs / avec dix cartes dressées par M. le colonel Lapie ; publ. par M. le Mis de Fortia d'Urban,... ; [éd. par E. Miller], Impr. royale, (lire en ligne)

- Maximilien Melleville, Dictionnaire Historique du département de l'Aisne : Tome II (1865), Laon, Journal de l'Aisne, , 497 p. (lire en ligne), p. 271

- Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne Auteur du texte, Mémoires : Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne, Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne, (lire en ligne)

- « communauté de communes Retz-en-Valois - fiche descriptive au 1er avril 2020 », sur https://www.banatic.interieur.gouv.fr/ (consulté le )

- « Code officiel géographique- Rattachements de la commune de Ressons-le-Long », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Découpage électoral de l'Aisne (avant et après la réforme de 2010) », sur http://www.politiquemania.com/ (consulté le ).

- Préfecture de l'Aisne consulté le 7 juillet 2008

- « Liste des maires de l'Aisne » [xls], Préfecture de l'Aisne, (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « 02643 Ressons-le-Long (Aisne) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes de l'Aisne

Liens externes

- Site officiel

- Ressons-le-Long sur le site de l'Institut géographique national

- Ressons-le-Long sur le site de l'Insee

- Portail des communes de France

- Portail de l’Aisne

На других языках

[de] Ressons-le-Long

Ressons-le-Long ist eine französische Gemeinde mit 769 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France; sie gehört zum Arrondissement Soissons und ist Teil des Kantons Vic-sur-Aisne.[en] Ressons-le-Long

Ressons-le-Long is a commune in the Aisne department in Hauts-de-France in northern France.- [fr] Ressons-le-Long

[ru] Рессон-ле-Лон

Рессо́н-ле-Лон (фр. Ressons-le-Long) — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Вик-сюр-Эн. Округ коммуны — Суассон.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии