world.wikisort.org - France

Renwez [ʁɑ̃ve] est une commune française, située dans le département des Ardennes en région Grand Est.

| Renwez | |

| |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Ardennes |

| Arrondissement | Charleville-Mézières |

| Intercommunalité | Communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne |

| Maire Mandat |

Annie Jacquet-Ferro 2020-2026 |

| Code postal | 08150 |

| Code commune | 08361 |

| Démographie | |

| Gentilé | Renwézien et Renwézienne [1] |

| Population municipale |

1 652 hab. (2019 |

| Densité | 102 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 50′ 25″ nord, 4° 36′ 10″ est |

| Altitude | Min. 207 m Max. 334 m |

| Superficie | 16,18 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Charleville-Mézières (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Bogny-sur-Meuse |

| Législatives | Deuxième circonscription |

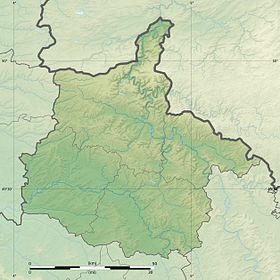

| Localisation | |

| modifier |

|

Cette commune correspond à un territoire pris sur la forêt au XIIe siècle, ce siècle de rupture et d'expansion des terres cultivables. Au-delà des « anciennes histoires de la frontière », pour reprendre l'expression de Jules Michelet, à qui ce lieu était très cher, le bourg a bénéficié très tôt, en plus de l'activité agricole et forestière, d'activités de nature pré-industrielle, avec notamment le textile, et la métallurgie.

Dans les dernières décennies du XXe siècle, cette tradition ouvrière est en retrait au bénéfice du secteur tertiaire, mais Renwez maintient une dynamique démographique positive.

Géographie

Localisation

|

Harcy | Les Mazures Lac des Vieilles Forges |

Sécheval |  |

| Harcy | N | Montcornet | ||

| O Renwez E | ||||

| S | ||||

| Lonny | Cliron |

Le territoire de Renwez est situé sur un premier étage de terrain ardoisier (quartzites et de schistes grenus), sur un premier étage de terrain liasique (calcaire argileux), sur un deuxième étage de terrain liasique (calcaire sableux) et sur un terrain moderne (terre argilo-sableuse jaune)[2].

Le lac des Vieilles Forges constitue la limite haute de la commune, dans la partie boisée. Plusieurs ruisseaux traversent ce territoire, dont le ruisseau des Prés d'En Bas et le ruisseau de la Goulotte, qui se rejoignent et se jettent dans la Sormonne, mais aussi le ruisseau de Falette et le ruisseau des Vaches.

Urbanisme

Typologie

Renwez est une commune rurale[Note 1],[3]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[4],[5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Charleville-Mézières, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 132 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[6],[7].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (53,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (53 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (49,3 %), prairies (30 %), terres arables (5,9 %), zones urbanisées (5,4 %), eaux continentales[Note 3] (5,2 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (4 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (0,2 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[9].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Rannues en 1248, à lire : *Ranwes, Rancovado en 1304-46, Renweis en 1328-30, Rienwez en 1346, Ranwes en 1373[10].

Le second élément -wez représente le wallon wez qui signifie « passage » ou « gué »[11]. Il s'agit du même mot que « gué », mais avec conservation du [w] initial, commune aux langues d'oïl septentrionales et qui a évolué en [g] en français. Il est issu du vieux bas francique *wad « endroit guéable » que l'on peut restituer d'après le vieux haut allemand et le moyen néerlandais wat de même sens. Ils correspondent au latin vadum[12]. Les termes gué et dialectal weis sont aussi attestés au sens de « mare, abreuvoir » dès le XIIIe siècle.

Le premier élément est le nom de personne germanique Radingus selon Ernest Nègre[10] qui se base sur la forme latinisée de 1304 - 1346. Cependant Albert Dauzat et Charles Rostaing expliquent les toponymes Rangen (Bas-Rhin) et Ranguevaux (Moselle, Ranconval en 1275) par le nom de personne germanique Rang-, Renco qui conviendrait aussi bien[13].

Le nom se prononce Ran-vé.

Histoire

Un territoire pris sur la forêt

Le village de Renwez est probablement apparu à la fin du XIIe siècle[11], au sein du domaine de Montcornet, à la suite des travaux de défrichements sur la forêt.

C'est une période de mutation, dopée par un essor démographique et économique. La forêt d'Ardenne ne présente déjà plus ses profondeurs impénétrables et cette étendue gigantesque décrite par Jules César, ou par Strabon. À Signy, à Élan, à Orval, des abbayes s'implantent, fractionnant l'antique domaine d'Arduinna.

En 1236, il est fait référence aux lois de Renwez dans une charte accordée aux habitants de Gédinne[14]. Le village a donc rapidement bénéficié de libertés spécifiques[15], et d'une limitation des droits de son seigneur, de nature sans doute à stabiliser une population sur ces nouvelles terres.

Le bourg d'Onchamps, à l'est de Renwez, est également défriché à la même époque. Il deviendra une autre seigneurie, avec son église, et son moulin. Au nord de Renwez, un troisième fief s'est créé, avec un château, le château de la Motte (dont il ne reste rien).

Heurs et malheurs d'un village à la frontière du royaume de France

Un siècle plus tard, ces territoires isolées sont menacés par des troupes, telles les hordes d'Eustache D'Abrichecourt, accompagnant sur leur flanc septentrional les colonnes du roi Édouard III d'Angleterre, qui chevauche à travers le royaume de France de Calais à Reims.

En 1446, cette guerre de Cent Ans touche à sa fin. Antoine de Croÿ, dit le Grand, qui a acquis la seigneurie de Montcornet vingt ans plus tôt fait remettre en état La Bergerie, un des trois moulins de Renwez[11]. Le village redémarre après une période de récession.

En 1478, dans le conflit entre le roi de France Louis XI et Charles le Téméraire, une bande armée bourguignonne ravage et incendie le village.

Le fils d'Antoine, Philippe Ier de Croÿ fait rebâtir l'église[11]. Les labourages des terres reprennent, les troupeaux se réinstallent, les femmes filent la laine. Un moulin de foulerie est installé au sud du village. Une fabrique de bas s'installe, qui sera renommée dans la région pendant trois siècles. L'industrie textile est l'activité industrielle prédominante de l'Ancien Régime. Discrètement, elle s'étend dans les villes et les campagnes[16].

Le sol de Renwez est également exploité, aussi bien l'argile de la Croix-Jarlot, les pierres d'Onchamps, les ardoises de l'Écaillère, et le minerai de fer de la Boutillette. Ce minerai est lavé à Onchamps et emmené vers les fourneaux et forges des Mazures[17]. Sous l'influence technique des Liégeois, des hauts-fourneaux s'installent.

Les bourgs de Maubert-Fontaine et de Rocroi se fortifient, pour constituer une première barrière contre les troupes de Charles Quint, menaçantes aux frontières. Las, le danger vient aussi de l'intérieur avec les guerres de religion. Le duc de Guise est le chef du parti catholique. Les princes de Sedan sont calvinistes, de même qu'un seigneur de Montcornet. Tueries, misères et épidémies sont lots courants jusqu'à l’édit de Nantes de 1598, qui apaise le royaume de France. Un demi-siècle plus tard, c'est la Fronde et l'alliance du Grand Condé et des Espagnols. Ceux-ci incendient Renwez en [11].

Les conflits reculent ensuite hors des frontières permettant au village de redémarrer.

Révolutions politiques et révolution industrielle

En 1789, l'assemblée des États généraux est convoquée à Versailles. C'est le début de la Révolution française.

À Renwez, les événements parisiens se répercutent, sans violence. La commune devient chef-lieu de canton, dans le département des Ardennes. Le curé de la paroisse quitte officiellement ses fonctions fin , n'ayant point adhéré à la constitution civile du clergé. Il sera ultérieurement arrêté et emprisonné à la chartreuse du Mont-Dieu, transformée en prison. Les biens du clergé sont vendus comme biens nationaux. L'état-civil se substitue au registre paroissial.

Des levées en masse sont effectuées pour renforcer l'armée. Une garde nationale est constituée dans le village. Le , elle est mise à contribution pour fouiller les bois à la recherche de prisonniers de guerre évadés de Rocroi. En 1814 puis en 1815, la commune est de nouveau envahie. En 1815, sous prétexte d'armes trouvées chez l'habitant, le maire est pris en otage et la commune doit payer une rançon[11]. Un médecin militaire prussien se fixe dans un village plus au sud, Clavy-Warby, par amour pour une ardennaise, s'y marie et s'y établit comme chirurgien. Un de ses fils, médecin comme lui, Charles Théophile Speckhahn, deviendra maire de Renwez.

Après ce nouvel épisode militaire, la vie reprend. De nombreuses activités s'implantent à Renwez : des brosseries (fabricant des brosses à polytric puis à chiendent qui comptent entre cinquante et cent ouvriers), des cloutiers, une filature puis deux (les filatures Poncelet et Mozet), une brasserie, un fabricant de chicorée, des fabricants de chaises, et une tourbière (exploitant la tourbe de la vallée des Aulnes). Une fabrique de briques (Vassal) a existé face au cimetière et comportait un bâtiment de 9 pièces en enfilade. Ces bâtiments sont aujourd’hui détruits. L'ardoisière de l’Écaillère rouvre en 1822, puis referme quelques années plus tard, sa rentabilité étant insuffisante. La fabrique de bas s'arrête victime de l'industrie anglaise textile. Autre évolution majeure, dans l'agriculture, la charrue brabant double est introduite. Cinq foires aux bestiaux se tiennent annuellement. L'exploitation de la forêt reste également une activité importante. En , le conseil municipal de Renwez délibère d'ailleurs sur l'écobuage ou l'essartage et se déclare favorable au maintien de cette pratique ancestrale[18].

Une poste de distribution des lettres est créée ainsi qu'un corps de pompiers. Le premier train s'arrête à Renwez en 1869.

En 1848, la République est de nouveau proclamée à Paris. Quelques mois plus tard, les députés sont élus au suffrage universel (par les hommes uniquement) avec un bureau de vote par canton, les électeurs se présentant commune par commune et pendant deux jours : les électeurs de Renwez votent le de 7 h à 9 h, les électeurs de Saint-Marcel de 9 h à 10 h, etc. Après cette Deuxième République éphémère, lui succède le Second Empire qui s'écroule en 1870, avec la guerre franco-prussienne.

C'est la Troisième République, le démarrage de nouvelles activités industrielles avec la fonderie L'Union à partir de 1877 et la fonderie Prélat créée vers 1885, le passage à Renwez du chansonnier et militant Jean-Baptiste Clément[19], l'émergence de syndicats, la laïcisation des écoles, la création d'une harmonie municipale, le développement de clubs de sports, et l'introduction d'un nouveau moyen de locomotion appelé à devenir populaire, le vélo.

Suivront les deux conflits mondiaux de 1914-1918 et de 1939-1945, des guerres marquées par une occupation allemande de quatre ans chaque fois, et par des hécatombes dans les générations concernées. Entre les deux guerres, l'eau courante a été installée, et les travaux agricoles ou forestiers se sont de plus en plus motorisés.

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Renwez a adhéré à la charte du parc naturel régional des Ardennes, à sa création en [23].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[24]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[25].

En 2019, la commune comptait 1 652 habitants[Note 4], en diminution de 4,4 % par rapport à 2013 (Ardennes : −3,68 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

La population de Renwez s'était accrue régulièrement durant le XIXe siècle grâce au développement des activités industrielles.

La première moitié du XXe siècle a été marquée par une tendance inverse avec le recul de cette activité industrielle et l’impact des deux guerres mondiales.

L'après-guerre se caractéristique par une nouvelle croissance de la population, par une stabilisation dans les années 1970 sans doute due à l'évolution générale des structures familiales (réduction du nombre d'enfants, etc.), et depuis les années 1980, par une dynamique démographique remarquable.

Héraldique

|

Les armes de Renwez se blasonnent ainsi : écartelé : au 1) et au 4) d’argent aux trois fasces de gueules, au 2) et au 3) d’argent aux trois doloires de gueules, celles du chef adossées[28].

|

|---|

Économie

Les usines ont fermé : fonderies, brosseries, etc.

Par contre, des commerces et des établissements de service animent la vie économique de la cité : une banque, une boulangerie, une boucherie, une charcuterie, un magasin de distribution, un bureau de tabac, une pharmacie (créée en 1953 par l'ancienne maire Jeanine Vastine et reprise ensuite par les exploitants actuels), trois médecins, un cabinet de dentiste, trois garages, trois salons de coiffure, un institut de beauté, un fleuriste, des entreprises du bâtiment, un hôtel des voyageurs, plusieurs gîtes ruraux, etc.

La commune compte aussi une école primaire, un centre d'accueil enfants, une brigade de gendarmerie, un centre de secours de sapeurs-pompiers et une poste.

Vie locale

Parmi les associations sportives, culturelles, et de loisirs, il faut citer notamment (liste non exhaustive) :

- le GRAC présent sur plusieurs communes, dont Renwez, et premier club d'athlétisme ardennais,

- le SIM, syndicat intercommunal de musique du canton de Renwez se consacrant à l'enseignement et à la pratique collective de la musique, de 5 ans à ...77 ans ou plus,

- le tennis-club Les Mazures-Renwez,

- le basket-club de Renwez,

- le football et l'AS TRM (AS Tournes-Renwez-Les Mazures) présent en Ligue de Champagne-Ardenne de football,

- l'Amicale-Equestre,

- L'Espace-Danse de Renwez,

- Les Godasses vertes renwéziennes, club de randonnée,

- Les Fous du volant, club de badminton,

- La Société de tir de Renwez,

- L'Association de Pêche Les Triages de Renwez principalement sur le lac des Vielles-Forges (carpes et carnassiers).

- La chorale d'Antan de Renwez.

- Le groupement de Chasse en Plaine (association communale de chasse mixte, petit et gros gibier).

- La société de Chasse du Triage Forestier de Renwez (chasse au gros gibier sur 1 300 ha de forêt).

En 1983, Henri Vastine, par ailleurs créateur du musée de la Forêt, a organisé la première Foire aux Pommes, manifestation désormais annuelle gérée par Renwez-Animations : dégustation et vente de jus de pommes frais et de cidre, animation musicale dans les rues, bal en soirée...

Lieux et monuments

- Église Notre-Dame classée monument historique en 1913[29].

- Le lac des Vieilles Forges : d'une superficie d'environ 150 hectares, il est bordé de forêts, de prairies champêtres, et dispose d'une base de loisirs sur les berges.

- Le musée de la Forêt de Renwez : un musée original consacré à l'histoire de la forêt en Ardennes, et à l'exploitation forestière.

- Église Notre-Dame.

- Portail de l'église Notre-Dame.

- Scie Musée de la forêt.

Personnalités liées à la commune

- L'historien Jules Michelet visita à plusieurs reprises cette commune (été 1816, , , , , ). Sa mère, Constance Millet en était originaire. Son oncle, Jean Nicolas Lefèbvre, époux de Jeanne Élisabeth Millet, en était le maire, désigné par le préfet, quelques années auparavant sous le Premier Empire. Dans Le Peuple (1846)[30], Michelet fit référence à ses tantes dévouées de Renwez : « toutes remarquables par l'économie, le sérieux, l'austérité, se faisaient les humbles servantes de messieurs leurs frères, et pour suffire à leurs dépenses elles s'enterraient au village. Plusieurs cependant, sans culture et dans cette solitude sur la lisière des bois, n'en avaient pas moins une très-fine fleur d'esprit. J'en ai entendu une, bien âgée, qui contait les anciennes histoires de la frontière aussi bien que Walter Scott. Ce qui leur était commun, c'était une extrême netteté d'esprit et de raisonnement. »

- Louis Matout (1811-1888), artiste peintre, né et mort à Renwez, réalisa de grands décors à l'École de médecine de Paris, l'église Saint-Merri, église Saint-Sulpice, etc.

- Nicolas Conteray Lallemant (1739-1829), mathématicien dans la commune.

- Claudine Dié, footballeuse née en 1954 dans la commune.

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes des Ardennes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Renwez sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- https://www.habitants.fr/ardennes-08

- Armand Buvignier et François Clément Sauvage, Statistiques minéralogiques et géologiques du département des Ardennes, Trécourt imprimeur, Mézières, 1842.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, t. 2, Librairie Droz, , 1385 p. (ISBN 978-2-600-00133-5, lire en ligne), p. 974

- Paulette Mortier, Petite histoire de Renwez, numéro hors-série de la revue Terres ardennaises, en coédition avec la municipalité de Renwez, octobre 2006.

- Site du CNRTL : étymologie du mot gué.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 556b

- J. F. Ozeray, Histoire de la ville et du duché de Bouillon, 1864, p.90

- Jules Michelet, Histoire de France, tome sixième, 1841

- Denis Woronoff, Histoire de l'industrie en France, collection Points Histoire, éditions du Seuil, 1998

- Léon Voisin, L'Extraction du minerai de fer dans les Ardennes, ouvrage publié par son auteur, Charleville-Mézières, 1994.

- Didier Bigorne, L'essartage dans l'Ardenne forestière, revue Terres ardennaises, n°8 consacré à l'homme et la forêt, 1984.

- Didier Bigorgne, Jean-Baptiste Clément, une page d'histoire ardennaise, Terres ardennaises, 1985

- http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article140423, notice MARÉCHAL René, Henri par Didier Bigorgne, version mise en ligne le 30 avril 2012, dernière modification le 30 avril 2012.

- Conseil général des Ardennes consulté le 23 juin (fichier au format PDF)

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- Création du PNR des Ardennes

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Banque du Blason

- « Église Notre-Dame », notice no PA00078487, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Jules Michelet, Le Peuple, édition Hachette-Paulin, Paris, 1846, pp.20-21

- Portail des Ardennes

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Renwez

Renwez ist eine französische Gemeinde mit 1.652 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Ardennes in der Region Grand Est.[en] Renwez

Renwez (French pronunciation: [ʁɑ̃ve]) is a commune in the Ardennes department in northern France.- [fr] Renwez

[ru] Ранве

Ранве́ (фр. Renwez) — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Административный центр кантона Ранве. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии