world.wikisort.org - France

Pommerit-le-Vicomte [pɔmʁit lə vikɔ̃t] est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne. Pommerit-le-Vicomte appartient au pays historique du Trégor.

| Pommerit-le-Vicomte | |

L'église de Pommerit-le-Vicomte et l'if millénaire | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Côtes-d'Armor |

| Arrondissement | Guingamp |

| Intercommunalité | Communauté de communes Leff Armor Communauté |

| Maire Mandat |

Florence Le Saint 2020-2026 |

| Code postal | 22200 |

| Code commune | 22248 |

| Démographie | |

| Gentilé | Pommeritain, Pommeritaine |

| Population municipale |

1 807 hab. (2019 |

| Densité | 55 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 37′ 12″ nord, 3° 05′ 14″ ouest |

| Altitude | 100 m Min. 34 m Max. 119 m |

| Superficie | 33,03 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Guingamp |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.pommeritlevicomte.fr |

| modifier |

|

Géographie

Communes limitrophes

Neuf communes entourent Pommerit-le-Vicomte.

|

Saint-Clet | Saint-Gilles-les-Bois | Gommenec'h |  |

| Squiffiec, Trégonneau | N | Goudelin | ||

| O Pommerit-le-Vicomte E | ||||

| S | ||||

| Pabu | Saint-Agathon | Le Merzer |

Hydrographie

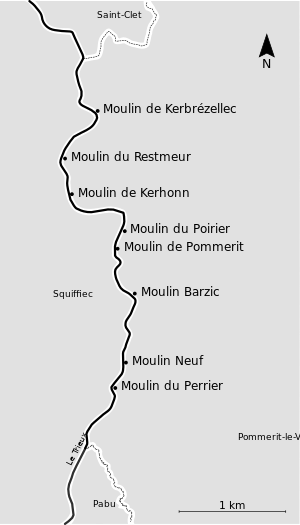

- Le Trieux

Le Trieux est une rivière située à l'ouest de la commune et qui en fait une des limites administratives avec les communes de Trégonneau et Squiffiec.

De nombreux moulins à eau se trouvaient le long de cette portion. Certains existent toujours mais reconvertis en habitation, d'autres ne laissent leur trace que par la présence de leur bief.

Liste des huit moulins à eau, d'amont en aval :

- moulin de Ferrière, dit du Perrier ;

- moulin Neuf ;

- moulin Barzic ;

- moulin de Pommerit ;

- moulin du Poirier ou du Perron ;

- moulin de Kerhonn, aussi nommé moulin de Kerquestel du nom du lieu-dit sur la commune de Squiffiec[1]

- moulin du Restmeur : ce moulin dépendait à une époque du château du Restmeur ;

- moulin de Kerbrézellec : il ne reste presque plus de trace de ce moulin, qui dépendait de la ferme de Kerbrézellec. Il se trouvait près de la passerelle actuelle[1].

- Autres cours d'eau

Le Trieux est le principal cours d'eau de la commune.

En voici d'autres :

- Le Frout au sud-ouest de la commune. Il matérialise la limite entre Pommerit-le-Vicomte et Pabu ;

- ruisseau du Paou ;

- ruisseau du moulin du Vert ;

- rivière du Traoun.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Plouisy », sur la commune de Plouisy, mise en service en 1971[8] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[9],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11 °C et la hauteur de précipitations de 950,2 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Saint-Brieuc », sur la commune de Trémuson, mise en service en 1985 et à 21 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[12] à 11,2 °C pour 1981-2010[13], puis à 11,4 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Pommerit-le-Vicomte est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[15],[16],[17]. La commune est en outre hors attraction des villes[18],[19].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (82 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (83,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (46,9 %), zones agricoles hétérogènes (32,2 %), forêts (12,8 %), zones urbanisées (3,3 %), prairies (2,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,9 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[21].

Toponymie

Le nom breton de la commune est Pañvrid Ar Beskont[22].

Le nom de la localité est attesté sous la forme latinisée Pomerit Vicecomitis dès 1330.

Le nom de la commune est issu du gallo-roman pomeratu (pomeretum) passé en breton[23]. Il est dérivé du gallo-roman pomariu. cf. le latin médiéval pomarius, substantif masculin de pommier[24]. En revanche, le latin classique pomarium signifie verger[24]. Le suffixe est le gallo-roman -etu, d'origine gauloise ou latine, qui sert à désigner un ensemble d'arbre appartenant à la même espèce (cf. la forme féminine -ata/-aie, ex : pommeraie, chênaie, etc.).

L'évolution du suffixe -etu en langue d'oïl aurait dû se faire en -oy ou -ey (autrement -et, -ay), évolution qui n'a pas eu lieu en langue bretonne[23].

Le nom de la commune a pu parfois être noté sous la variante graphique Pommerit-le-Vicompte, dès 1668.

Histoire

Le XXe siècle

Les guerres du XXe siècle

Le monument aux Morts porte les noms de 166 soldats morts pour la Patrie[25] :

- 137 sont morts durant la Première Guerre mondiale.

- 23 sont morts durant la Seconde Guerre mondiale.

- 2 sont morts durant la Guerre d'Algérie.

- 4 sont morts durant la Guerre d'Indochine.

Né en 1923 à Pommerit-le-Vicomte, Paul Herviou rejoint un groupe de jeunes Résistants d'une vingtaine de personnes, pour la plupart des étudiants rennais. Peu armés, ils furent repérés par les autorités d'Occupation. Le 12 juin 1944, Paul Herviou fut arrêté avec onze autres maquisards et transféré à la prison de Guingamp où il subit d'horribles tortures[26]. Il fut fusillé quatre jours plus tard. Il avait 21 ans.

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Administration municipale

Voici ci-dessous le partage des sièges au sein du conseil municipal de Pommerit-le-Vicomte de à :

| Listes candidates aux élections municipales de | Tête de liste | Effectif | Statut |

|---|---|---|---|

| Bien vivre ensemble à Pommerit-le-Vicomte | Alain Gautier | 15 | Majorité |

| Pommerit-le-Vicomte Autrement | Marie-Ange Rondot | 4 | Minorité |

Liste des maires

- : Jean Le Floc'h annonce sa démission (pour raison personnelle) de son mandat de maire ;

- : Alain Gautier, alors premier adjoint chargé de la voirie, est élu maire par le conseil municipal ;

- : Alain Gautier, maire, annonce sa démission pour raison de santé ; Michel Lancien, alors premier adjoint, est élu maire le .

Frise chronologique de la succession des maires de Pommerit-le-Vicomte.

Enseignement primaire

Pommerit-le-Vicomte dispose de deux établissements d'enseignement primaire :

- l'école publique ;

- l'école Saint-Anne.

Santé

Un grand nombre de services de santé est présent sur la commune.

Depuis fin de l'année 2020, la maison de santé accueille les services suivants :

- cabinet médical, médecine générale ;

- cabinet d'infirmiers ;

- sage-femme ;

- podologue ;

- psychomotricienne ;

- diététicienne ;

- psychologue ;

- psychologue-éducateur.

Autres services :

- sophrologue ;

- kinésithérapeute ;

- pharmacie ;

- établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : la résidence de l'if, qui comprend 130 places.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[30]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[31].

En 2019, la commune comptait 1 807 habitants[Note 7], en diminution de 0,93 % par rapport à 2013 (Côtes-d'Armor : +0,59 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Langue bretonne

L'adhésion à la charte Ya d'ar brezhoneg a été votée par le Conseil municipal le .

Commerces et services

Différents commerces sont présents sur la commune :

- supérette ;

- boulangerie et pâtisserie ;

- bar, tabac, PMU et presse ;

- coiffure ;

- fleuriste ;

- cabinet vétérinaire ;

- des artisans des métiers de bouche (traiteur, vente directe de volaille...) ;

- des artisans du bâtiment (terrassement, maçonnerie, plomberie, sanitaire, électricité, domotique, chauffage, meunuiserie, peinture, carrelage...) ;

- élagage, abattage d'arbre ;

- déménagement ;

- garage de mécanique automobile ;

- station service pour carburant ;

- station de lavage pour automobile ;

- taxi ;

- marché sur la place du centre.

Patrimoine

Religieux

Église Notre-Dame

L'église Notre-Dame a conservé son clocher, inscrit en 1926 au titre des monuments historiques[34], de 34 m du XVIIIe siècle où l'on peut déchiffrer une curieuse inscription rédigée à rebours « cette tour fut faite par un irlandais en 1712 ». De très beaux confessionnaux du XVIIe siècle, des albâtres du XVe siècle et des statues anciennes de Saint Michel et Saint Antoine attirent l'attention dès l'entrée dans l'édifice[35]. Un superbe if de 1 700 ans orne le parc de l'église[36], ainsi qu'une chaire extérieure originale du XVe siècle. Depuis le , un éclairage met en valeur le clocher.

Chapelle Notre-Dame du Folgoat

Cet édifice a été reconstruit en 1839. La chapelle précédente, datant du XVe siècle, avait été donnée à la fabrique (Conseil de Paroisse) le , par Pierre et Yves Le Tanaff-Le Corvoisier (ce serait peut-être Le Corvaisier) et leurs héritiers. Par délibération du , le Conseil avait accepté cette donation avec les gages qu'elle comportait. Le , l'édifice était érigé en chapelle de secours.

Contrairement à ce qu'il en est pour la chapelle du Paradis qui appartient à la commune, la chapelle du Folgoat est propriété du Centre communal d'action sociale. La toiture a été entièrement refaite en 1959, puis en 2006 ; la remise en état du chœur, du dallage et de l'autel a été réalisée en 1986-1987 et les vitraux ont été restaurés en 1998.

Autrefois, de nombreux pèlerins y accouraient et parfois même de fort loin. Les enfants qui tardaient à marcher y étaient conduits et placés sous la protection de la Vierge du Folgoat.

Il est également raconté que, d'après les dires d'un ancien recteur de Trévérec, il existerait un baril d'or enfoui dans un champ tout proche, dénommé Parc ar Chapel. Une pierre plate, enterrée à faible profondeur, désignerait son emplacement. Des fouilles y ont été faites, mais en vain !

Chapelle Notre-Dame du Paradis

Cette chapelle aux multiples gargouilles (classée Monument Historique en 1912)[37] fut fondée vers le milieu du XVIe siècle par les du Châtelier, seigneurs de Pommerit, dont l'écu figure au-dessus de la porte principale. Édifice rectangulaire, la chapelle du Paradis est remarquable avec sa piscine élégante, l'influence anglaise sur le portail de style gothique au sud et ses curieuses gargouilles[38].

Érigée en chapelle de secours le , elle fut restaurée en 1819 (à l'aide d'une souscription qui donna environ 4 000 francs). Vers 1720, elle menaçait ruine et on la rebâtit en partie. Elle fut restaurée à nouveau en 1931, époque où l'on déboucha et vitra le fenestrage du chevet[38].

Sous la seconde restauration, le , Marie-Mauricette de Cremeur, qui habitait le château de Munehorre à Pabu, fit don à la paroisse de Pommerit-le-Vicomte de cette magnifique chapelle ; chapelle qu'elle avait achetée pour la sauver lors de sa vente comme bien national le II frimaire An III ()[38].

La chapelle et son calvaire sont classés depuis 1912-1913 au titre de monument historique[39].

Chapelle Notre-Dame-de-Grâces du Restmeur

La chapelle Notre-Dame du Restmeur à Pommerit-le-Vicomte dépendait jusqu'à la fin du XVIIIe siècle de l'évêché de Tréguier. Elle fait partie d'un ensemble architectural plus vaste appelé Le Restmeur construit entre 1730 et 1790.

Elle fut construite par Jean François de la Monneraie entre 1757 et 1763 dans un style Louis XVI naissant et fut probablement consacrée la même année par Joseph-Dominique de Chaylus, Évêque de Tréguier. Sa décoration intérieure fut terminée en 1780. Située à l'entrée ouest d'une cour d'honneur, sur laquelle se trouvent des écuries de style Louis XIV et un château de style Louis XVI, elle fait vis-à-vis à un pavillon des invités de facture identique.

Peu percées, les baies de Notre-Dame du Restmeur sont à arcs cintrés et clavés. L'ensemble est surmonté d'un toit à croupe possédant une lucarne à œil-de-bœuf à volutes sculptées.

Les murs étaient revêtus d'enduit de chaux, les feuillures des harpes des chaînages sont marquées.

Cette chapelle a un plafond et des murs peints en trompe-l'œil dans un style néo-classique, avec voûte à caissons et rosaces en trompe-l'œil et un retable de style Louis XVI. Le retable porte l'inscription suivante : DONUM . DIVO BLASIO HUIUS ECCLESIAE PATRONO FACTUM A. F. DERINE MOESSART ET EIUS CONIUGEI MOESSART : DO(MI)NO G. LE DANTEC CURATO F. P. Y. LE BRAS 1749[40].

Le sol était initialement en tomettes. Le plancher a été rajouté et l'autel a été arraché en 1984.

L'ensemble (intérieur et extérieur), en très mauvais état, a été inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1997 et est ouvert à la visite du public.

Autres

Plusieurs autres édifices religieux parsèment la commune. Beaucoup ne sont plus visibles en ce XXIe siècle[41].

- Croix de Folgoat, XVIIe siècle ;

- La chapelle domestique de Saint-Tugdual était la chapelle de Kermoisan (Château du Rumeur - Le Rumeur-Kermoisan, appartenant à la famille de Kermoysan). Elle fut détruite avant 1789.

- Chapelle Saint-François de Sales, détruite au XIXe siècle ;

- Chapelle Saint-Jérôme, détruite au XIXe siècle ; une petite croix de fer marquerait son emplacement sur le talus d'un champ de la ferme de Villeneuve ;

- Chapelle Saint-Pierre-Le-Gal, près du Trieux, détruite au XIXe siècle ;

- Chapelle du Rumeur, détruite avec le château.

Patrimoine civil

Le château du Restmeur

Un certain De La Lande fut seigneur du Restmeur[42].

Le château de Restmeur (XVIIIe siècle) fut un manoir typiquement breton du XVe siècle acheté en 1724 par Jean de La Monneraie, Grand Prévost de Bretagne. Cette propriété, très importante, s'étendait sur cinq communes. Elle restera dans la même famille jusqu'en 1803.

Jean de la Monneraie construisit les écuries en 1730, son fils détruisit le manoir à partir de 1755 pour construire une première version Louis XV du château, la chapelle Notre-Dame du Restmeur, le pavillon du chapelain et le pavillon des invités. Son petit-fils Jean Dimas entreprit des travaux d'amélioration sur la façade sud en 1788 qui se terminèrent en 1790.

Aujourd'hui Le Restmeur est un ensemble très harmonieux du XVIIIe siècle présentant les principaux styles du siècle des Lumières, en cours de restauration depuis 1985 par Jean Baptiste et Christine de Bellescize.

L'ensemble, avec le parc, est partiellement inscrit au titre de Monument Historique depuis 1997[43] et ouvert à la visite publique l'été. Il a été successivement la propriété de la famille de La Monneraye (de 1723), de Mme de Boissard (en 1803), d'Amédée de Kergariou, de la baronne de Lespinasse (en 1824), du marquis de Keroüartz (en 1871) et des Bellescize depuis 1985.

Il y eut une bataille entre chouans et républicains au Restmeur en 1800 qui fit quatre morts (Les chouans étaient commandés par Taupin, ancien valet de chambre de l'évêque de Tréguier).

Le , quatre jeunes résistants étaient à la ferme du Restmeur quand les Allemands arrivèrent. Le gardien du Château les ayant aperçus courut les prévenir. Ils s'enfuirent dans le bois. L'un d'entre eux, Henri Corbel, 22 ans, craignant de compromettre les fermiers, revint chercher son pistolet oublié sur la table. En s'échappant de nouveau il fut blessé à la jambe, interrogé sur place, torturé et exécuté une heure plus tard. Le lendemain, le , une grande croix de Lorraine fut déposé sur le perron de la chapelle du Restmeur où le recteur de Pommerit célébra la messe devant tout le village rassemblé[réf. souhaitée].

Le château de Kerbic

Kerbic est initialement un modeste manoir. Acquis au XVIIe siècle par les Raison, il a depuis lors été transmis par succession passant des Raison de Kerbic aux Floyd puis La Motte Rouge et Henry de Villeneuve.

L'édifice a été remanié et agrandi par ses propriétaires successifs aux XVIIIe et XIXe siècles. Kerbic comporte aujourd'hui un bâtiment principal exposé au sud, encadré de deux longères formant une cour carrée. Un jardin clos de murs ayant conservé les vestiges de défenses sommaires complète l'ensemble à l'est.

En 1596, Gilles Chaillou, seigneur de Kermouster en Pommerit-le-Vicomte acquiert quelques pièces de terre situées près du manoir de Kerbic. Vers 1647, Claude Chaillou, fille du seigneur de Kermouster, épouse Jean Raison. Le , Écuyer Jean Raison, seigneur de Kerviou et son épouse Claude Chaillou « faisant à présent le plus continuellement résidence au lieu et manoir noble de Kermouster » font l'acquisition à proximité immédiate de leur demeure du « lieu et manoir noble de Kerbic avec toutes les dépendances, franchises, prairies embellissements, pourpris, bois de hautes futaies et de décorations ».

En 1666, Jean Raison fait aveu pour la terre de Kerbic à Messire Henri Gouyon, Seigneur Marquis de la Moussaye, Comte de Quintin et de Pommerit-le-Vicomte. Cet aveu porte « droit de colombier et de fuie, de banc en la chapelle du Paradis du côté de l'épître, avec armes à la vitre et d'un banc et chapelle en l'église de Pommerit-le-Vicomte du côté de l'évangile près de celui du Rumeur avec armes à la vitre et au mur ».

En 1801, Adélaïde Renée Raison de Kerbic épouse Armand Floyd de Tréguibé de la Salle. Les Floyd émigrèrent du pays de Galles en France au début du XVIIe siècle pour fuir les persécutions anti-catholiques qui suivirent en Angleterre la conspiration des poudres en 1605. Le nouveau châtelain de Kerbic fut adjoint au maire de Pommerit-le-Vicomte le , puis conseiller d'arrondissement et maire de la commune jusqu'à son décès. Sans enfant, Adolphe de Floyd, fils du précédent, légua Kerbic en 1883 au vicomte Alain de La Motte Rouge, neveu de son épouse. Sa fille Yvonne de La Motte Rouge épouse Jacques Henry de Villeneuve en 1924.

Autres

- la motte féodale du moulin de Pommerit, inscrite depuis 1995 au titre des Monuments historiques[44]. Le site médiéval fortifié se situe en surplomb de la rivière du Trieux et se compose d’un tertre et d’un enclos. La motte ovale de 55 X 35 mètres à sa base fait une dizaine de mètres de haut. À l’est, elle est encore chemisée de gros blocs de pierres sur une dizaine de mètres de long et 1,5 mètre de haut. L’enclos est simplement délimité par une surélévation par rapport aux chemins qui l’entourent. On ne voit pas de trace de fossés, mais ils peuvent avoir disparu lors du remembrement, tout comme les talus de l’enclos[45].

- la fontaine Notre-Dame du Folgoat.

- le manoir du Cosquer, du XVe siècle.

- L'ancien moulin de Pommerit[46] et celui de Restmeur[47] sont inscrits à l'inventaire général du patrimoine culturel.

- L'if de 1 500 à 1 800 ans dans le parc de l'église est listé « arbre remarquable »[36]. C'est le doyen des ifs de Bretagne ; il aurait été planté par un chef local, Alain Maout, pour commémorer la bataille de Ballon[48].

Culture

Pommerit-le-Vicomte est riche d'activités culturelles :

- un bagad : Bagad Pañvrid

- un cercle celtique : Korriganed Pañvrid

- une compagnie de théâtre : le Bathyscaphe

Chanson populaire

La Pommeritaine

I.

Un joli bourg assis dans une plaine

Entre les bords du Leff et du Trieux

Offre à nos yeux l'humble Pommeritaine

Au cœur bien tendre à l'aspect gracieux.

II.

Ses longs cheveux couronnent son visage

Et son sourire annonce la douceur

Son beau jupon et son joli corsage

La rendent belle à l'égale d'une fleur.

III.

Vous la voyez constamment à l'ouvrage

Soit au logis, au champ ou au lavoir

Pleine d'ardeur, de zèle et de courage

Dès le lundi jusqu'au samedi soir.

IV.

Belle et joyeuse après chaque journée

Il faut la voir près de son seuil s'assoir

Ou suivre encore une route isolée

Pour y goûter l'air pur et frais du soir.

V.

Quand au printemps, les dimanches de fêtes

Elle s'en va au bois de Pommerit

Ou au Restmeur cueillir la violette

En la voyant passer chacun se dit.

VI.

Elle aime bien son bourg et son village

Et les bois qui ombragent son terrain

Jeune amoureuse elle aime davantage

Les beaux yeux bleus du gars Pommeritain.

VII.

Vous la voyez, les grands jours d'assemblée

Pleine d'entrain et de fraîche gaieté

Se promener modestement parée

Tenant au bras son amant bien-aimé

VIII.

Elle a vingt ans, centre de sa jeunesse

Elle a déjà plusieurs amants

Elle semble avoir pour tous la même tendresse

Mais son cœur est à celui qu'elle attend.

IX.

Un jour venu, enfin on la marie

Un gars breton a demandé sa main

Paisiblement dans sa plaine chérie

Vit l'humble enfant du sol Pommeritain.

Refrain

Ah ah ah, ah ah ah, c'est la Pommeritaine

La fleur de la plaine

Ah ah ah, ah ah ah, c'est la Pommeritaine

Jumelages

Millstreet (Irlande) depuis 1986

Millstreet (Irlande) depuis 1986

Le but du jumelage est de permettre aux personnes intéressées d’améliorer leur anglais et de découvrir l’Irlande et les Irlandais. Millstreet (environ 1 500 hab.) se situe à mi-chemin entre Killarney et Mallow dans le comté de Cork. Le Millstreet Country Park est un parc magnifique de 250 ha sur fond de la pittoresque montagne Clara.

Bibliographie

- Xavier Cottin, L'enfance pommeritaine de Victor Coliou : d'une civilisation à l'autre, , (ISBN 978-2-95457300-7)

- Auguste Lemasson, Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier (suite), Société d'émulation des Côtes-du-Nord - Bulletins et mémoires, , 293 p. (lire en ligne)

Voir aussi

Archives et sources

- Seigneurie de Kergouézou et du Restmeur en Pommerit-le-Vicomte, cotes 59 J 10 à 59 J 25, 59 J 48 à 59 J 54 - Fonds Jean de La Monneraye, (59 J), Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

- Pommerit-le-Vicomte sur infobretagne.com

Articles connexes

- Combat de Restmeur

- Famille de Kermoysan

- Tugdual de Kermoysan

- Liste des communes des Côtes-d'Armor

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- « Cadastre 1849, Squiffiec, C1 », sur Archives départementales des Côtes-d'Armor, (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Plouisy - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Pommerit-le-Vicomte et Plouisy », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Plouisy - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Pommerit-le-Vicomte et Trémuson », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Pommerit-le-Vicomte, sur Geobreizh.bzh.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, 1990,. IVe partie, page 700.

- "pommier" sur cnrtl.fr.

- « MémorialGenWeb Relevé », sur www.memorialgenweb.org (consulté le ).

- Prigent Alain et Tilly Serge, "Les fusillés et décapités après jugement d'un tribunal militaire allemand (Côtes-du-Nord, 1940-1944)", Les cahiers de la Résistance populaire, mai 2011, page 64.

- « Municipales à Pommerit-le-Vicomte. Florence Le Saint, première femme élue maire », Ouest-France, (lire en ligne).

- Le Figaro, 27 mai 1917, page 3, rubrique deuil, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k291420r

- « Géographie départementale des Côtes-du-Nord », sur Bibliothèque nationale de France, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Église Notre-Dame », notice no PA00089537, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Lemasson 1939, p. 195.

- L’if millénaire de Pommerit le Vicomte, sur conseil-citoyen.org.

- « Chapelle du Paradis et calvaire », notice no PA00089536, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Lemasson 1939, p. 195-196.

- « Chapelle Notre-Dame du Paradis », notice no PA00089536, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Lemasson 1939, p. 197.

- Lemasson 1939, p. 195-197.

- Potier de Courcy, Nobiliaire et armorial de Bretagne, 1890, tome 2.

- « Château du Restmeur », notice no PA22000006, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Motte du moulin de Pommerit », notice no PA00135354, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « COREPHAE THEMATIQUE - Ouvrages de terre médiévaux - Dossier préparé par Fanny Tournier (A. FAN.) - 1993 - DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - Service Régional de l'Archéologie (p 16 à 25) », sur bibliotheque.numerique.sra-bretagne.fr.

- « Moulin à farine de Pommerit, puis minoterie », notice no IA22003722, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Moulin à farine de Restmeur », notice no IA22003720, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean Auffret, "Les arbres vénérables de Bretagne", Les éditions de la Plomée, 2002, (ISBN 2-912113-48-2).

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Le site de la commune

- Page sur Pommerit-le-Vicomte sur le site officiel de la Communauté de communes Leff Armor communauté

- Site du cercle celtique Korriganed Pañvrid

- Anciennes cartes postales de Pommerit-le-Vicomte

- Site consacré essentiellement à la recherche historique concernant le monde celtique

- Portail des communes de France

- Portail des Côtes-d’Armor

На других языках

[de] Pommerit-le-Vicomte

Pommerit-le-Vicomte (bretonisch: Pañvrid-ar-Beskont) ist eine französische Gemeinde mit 1.807 Einwohnern[1] (Stand: 1. Januar 2019) im Département Côtes-d’Armor in der Region Bretagne.[en] Pommerit-le-Vicomte

Pommerit-le-Vicomte (French pronunciation: [pɔmʁit lə vikɔ̃t]; Breton: Pañvrid-ar-Beskont) is a commune in the Côtes-d'Armor department of Brittany in northwestern France.- [fr] Pommerit-le-Vicomte

[ru] Помрит-ле-Виконт

Помри́т-ле-Вико́нт (фр. Pommerit-le-Vicomte, брет. Pañvrid-ar-Beskont) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Генган. Округ коммуны — Генган.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии