world.wikisort.org - France

Pléchâtel est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en Région Bretagne. Elle appartient au canton de Bain-de-Bretagne et est rattachée à l'arrondissement de Redon.

| Pléchâtel | |

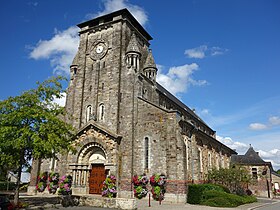

L'église Saint-Pierre de Pléchâtel | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Ille-et-Vilaine |

| Arrondissement | Redon |

| Intercommunalité | Bretagne Porte de Loire Communauté |

| Maire Mandat |

Éric Bourasseau 2020-2026 |

| Code postal | 35470 |

| Code commune | 35221 |

| Démographie | |

| Gentilé | Pléchâtellois |

| Population municipale |

2 780 hab. (2019 |

| Densité | 77 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 53′ 43″ nord, 1° 44′ 50″ ouest |

| Altitude | 85 m Min. 7 m Max. 116 m |

| Superficie | 36,32 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Rennes (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Bain-de-Bretagne |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.plechatel.fr |

| modifier |

|

Géographie

Pléchâtel est situé à la confluence de la Vilaine et du Semnon.

Du point de vue de la richesse de la flore, Pléchatel se situe à la quatrième place des communes du département possédant dans leurs différents biotopes le plus de taxons, soit 637 pour une moyenne communale de 348 taxons et un total départemental de 1373 taxons (118 familles). On compte notamment 63 taxons à forte valeur patrimoniale (total de 207) ; 31 taxons protégés et 34 appartenant à la liste rouge du Massif armoricain (total départemental de 237) [1].

Hydrographie

Un point de suivi de la qualité des eaux du Semnon est présent sur la commune[2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « La-Noe-Blanche », sur la commune de La Noë-Blanche, mise en service en 1988[9] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[10],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12 °C et la hauteur de précipitations de 752,6 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Rennes-Saint-Jacques », sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, mise en service en 1945 et à 19 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000[13], à 12,1 °C pour 1981-2010[14], puis à 12,4 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

Pléchâtel est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5],[16],[17],[18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Rennes, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 183 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[19],[20].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (84 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (85,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (38,6 %), zones agricoles hétérogènes (33,1 %), prairies (12,3 %), forêts (10 %), zones urbanisées (4,4 %), mines, décharges et chantiers (0,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,7 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,2 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[22].

Transports

- Pléchâtel est desservi par deux gares situées la ligne Rennes - Messac-Guipry - Redon du réseau TER Bretagne :

- la gare de Pléchâtel, située à environ 4 km au sud du bourg, sur les bords de la Vilaine, face au bourg de Saint-Malo-de-Phily.

- la gare de Saint-Senoux - Pléchâtel, située sur la commune de Saint-Senoux mais à proximité du bourg de Pléchâtel ;

- Le réseau BreizhGo dessert également la commune par la ligne 21 Rennes - Pléchâtel.

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Plebs Castel en 875[23], Ploucastellum en 1050, Ploicastel en 1086.

Il s'agit d'une formation toponymique bretonne en Plou-[24], qui représente le vieux breton ploe « paroisse ». Ce mot est issu du latin plebs et avait en breton le sens précis de « paroisse pouvant baptiser », puis « paroisse »[24]. Il est suivi du vieux breton castel (> breton kastell) « fortification, château », francisé en châtel par la suite. D'où le sens général de « paroisse du château »[23].

Le nom de la localité en gallo est Pyeuchâtè[25].

Histoire

Préhistoire

Les traces de 4 maisons longues, dont trois entourées de palissades, datant du néolithique final, ont été découvertes sur le site de la Hersonnais en Pléchâtel[26].

Moyen-Âge

Pléchâtel, dont l'appellatif initial pré-indique une origine bretonne, tire son nom d'un château qui se trouvait vraisemblablement au village actuel du Châtellier, situé sur les hauteurs dominant le cours du Semnon, ancienne frontière des Redons (pays de Rennes) et des Nannètes (pays de Nantes).

Après l'assassinat du roi Erispoë en novembre 857 par Salomon son cousin, ce dernier donne aux moines de l'abbaye Saint-Melaine de Redon près de la moitié du territoire de Pléchâtel. Le , Salomon est à son tour assassiné par Pascweten (son gendre), Guignon (son neveu) et Gurwant. Gurwant, qui va lui succéder, donne alors le reste de la paroisse à l'abbaye Saint-Sauveur de Redon qui fonde au XIe siècle un prieuré. Avant de dépendre de l'évêché de Rennes, la paroisse de Pléchâtel dépendait originairement de l'évêché de Nantes[réf. souhaitée].

À partir de 1086, des religieux officient dans la chapelle prieurale dédiée à saint Martin : les moines occupent le prieuré jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Les seigneurs et maisons nobles qui se partagent le territoire sont : Mainténiac, Le Plessis-Bardoult, La Touche, la Pungerais et Trélan. On cultivait la vigne à Pléchâtel dès le XIe siècle.

Le XXe siècle

La Deuxième Guerre mondiale

Jean Hue, Auguste et Albert Migaud (un père et son fils), de Pléchâtel, Bernard Lignel (de Louvigné-du-Désert) et Désiré Thierry (de Saint-Malo-de-Phily) furent exécutés à Suresnes le pour « trafic d'armes »[27].

Joseph Marchand est chef de gare à Pléchâtel depuis , lorsqu'il est arrêté le , son réseau ayant été démantelé (branche du réseau Overcloud). Après avoir été interrogé à Rennes, il est incarcéré à la prison d'Angers puis transféré à Fresnes le . Le , il comparaît avec 14 membres du groupe devant le tribunal militaire du Gross Paris (à l'hôtel Continental). Condamné à mort, il ne sera pas fusillé avec ses camarades au Mont Valérien. Bénéficiant d'un sursis d'exécution (il avait sauvé des enfants de la mort certaine dans une ferme pendant sa captivité en 1917), il poursuit sa détention à Fresnes jusqu'au . Classé NN, il est alors déporté en Allemagne. On a pu retracer son trajet depuis ce -approximativement- à partir d'archives et du code qui lui a été attribué : Convoi n°I 65 (KAE-prison de Karlsruhe, SO-prison de Sonnenburg). Il a dû arriver le à la prison de Plötzentsee quartier de Charlotennburg (Berlin) où il a été guillotiné le (décès n°1695/42 - matricule 2479/42). On peut voir une stèle posée par la SNCF en sa mémoire près de la gare.. A titre posthume il est fait (JO 19 sept. 1954) Chevalier de la légion d'honneur et reçoit la croix de guerre avec palme et la médaille de la résistance (cf. divers archives dont le livre sorti en 2017 sous la direction de Thomas Fontaine Cheminots victimes de la répression 1940-1945 aux éditions Perrin/SNCF)

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[28]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[29].

En 2019, la commune comptait 2 780 habitants[Note 7], en augmentation de 3,27 % par rapport à 2013 (Ille-et-Vilaine : +5,84 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Le parc éolien de La belle Epine, d'une puissance nominale de 4 MW, est exploité depuis 2008 sur le territoire de la commune par l'entreprise InnoVent[32].

Lieux et monuments

Vestiges préhistoriques et antiques

- Pierre-Longue

- Dolmen ruiné de Pierre-Blanche

- Le menhir de Pierre Longue ou de Perrain ou de Perrin : situé au sud du Moulin de Quénouard.

- Le dolmen ruiné de Pierre-Blanche, situé entre le village du Châtellier et celui de la Guinois, inscrit en 1980 au titre des Monuments historiques[33].

- Le menhir de la Hammonais déplacé près de la grotte de Pontmain.

- Alignement détruit appelés les Pierres-Blanches : cinq pierres de quartz blanc alignées au coin d'un champ (le Champ des Meules) recouvraient un trésor gardé par la Levrette blanche. "La payenne", animal fantastique, prenait plaisir dans ses folles équipées, à culbuter les passants.

Une autre légende raconte que Notre Dame filait un jour en portant la pierre longue sur la tête et les pierres blanches dans son tablier. Lorsqu'elle se baissa pour relever son fuseau tombé à terre, la première de ces pierres s'enfonça dans le sol et les autres s'envolèrent dans le Champ des Meules. - Des traces de fortification au Châtellier, à Rochefort, à Riadun et à la Motte-Marlin.

- La voie romaine de Nantes à Rennes et celle d'Angers à Carhaix.

- Des vestiges de villas et thermes gallo-romains.

Architecture civile

- Le château de Mainténiac (XVIIe-XIXe siècle). Ce château est mentionné dès 1086 dans le cartulaire de l'abbaye de Redon. Propriété successive de Guillaume Guillou (en 1427), puis des familles Challot (en 1544, en 1556), Chéreil (en 1668), Robinault (en 1728), Desclos seigneurs de La Molière (en 1754) et au XIXe siècle, des familles Leveil, Dréo, Simon, Pierre Delaitre, Delahaye et Fabre (en 1975). La chapelle privative est édifiée par François Chéreil en 1671. La construction actuelle remonte au XVIIe siècle. Le château est remanié au XIXe siècle.

- Le château du Plessis-Bardoult, récemment restauré. Plessis-Bardoul possédait jadis un droit de haute justice. C'est là, semble-t-il, que naquit Jacques Bardoul, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et défenseur de Rhodes contre Mehmed II en 1480. En 1340, le domaine du Plessis-Bardoult appartient à Pierre de Neufville. Du XIVe au XIXe siècle, le domaine est la propriété successive des familles Bardoult, Neufville (en 1427 et en 1562), Le Mesnager (en 1570), Tanoüarn (vers 1641), Simon et d'Andigné (au milieu du XVIIIe siècle). Entre 1562 et 1598, Le Plessis-Bardoult est le siège de cérémonies protestantes et d'actions anti-catholiques. La chapelle actuelle remplace l'édifice primitif construit en 1600.

- Le manoir du Pont-Neuf (XVIIe-XVIIIe siècle). On y signale une chapelle datée de 1709 et détruite au XIXe siècle. Le Pont-Neuf semble avoir été le théâtre de deux batailles, l'une en 578 (dans laquelle Guéroch, comte de Vannes, battit les Francs du roi Chilpéric Ier), l'autre en 843, où Erispoë et le comte Lambert furent battus par les Francs de Rainald, comte de Nantes.

- Le manoir de La Touche (XVIe siècle). Il possède une chapelle privée. Propriété successive des familles Georges Godet seigneur de la Ville-Harel (en 1589), Chereil, sieurs de Minténiac, Chérel (en 1659) et du marquis de Marboeuf ;

- Le manoir de la Pungerais (XVIe-XVIIe siècle). Propriété de la famille Guillemot puis de la famille Chérel en 1679.

- Le manoir de Riadan ou Riadun. Maison de maître des ardoisières de Riadun, propriété successive des demoiselles de Branbuan (début XXe), de la famille Berhaud (1939) conservateur du musée de Rennes, de la famille Beunet (1969), et de la famille Bertaux (depuis 2011).

- Le manoir de Trélan. Propriété des seigneurs de Trélan en 1375.

- L'ancien manoir du Perrain ou Perrin (XVIe siècle), situé près du menhir de Pierre-Longue. Propriété de la famille Guillemot.

- L'ancien manoir de la Motte. Propriété de la famille Trélan en 1660.

- L'ancien manoir du Perray. Propriété de la famille Chérel en 1689.

- L'ancien manoir du Bois-Tenet.

- Le puits du manoir de La Touche (XVIe siècle).

- La maison avec des portes morlaises (1607).

- De nombreuses forges existaient autrefois sur la lande de Bagaron (XIIe siècle).

- Le haut-fourneau ou forges du Plessis-Bardoult (XVIIIe-XIXe siècle), situé au lieu-dit les Forges. Construit en schiste rouge, il fut édifié en 1828 par Anne-Marthe Roland, comte Onffroy. Durant tout le XIXe siècle, le haut fourneau est alimenté en minerai de fer provenant de la lande de Bagaron[34].

- 6 moulins dont les moulins à eau de Macaire, de l'Ardouais (1740), de Quénouard, de la Huais, de Rolland.

- Les ardoisières de Riadun (XVIIIe-XIXe siècle).

- Les ardoisières de La Borde (XIVe-XVIIe siècle). Elles sont situées sur la Butte de Huneau surplombant la Vilaine. Ce sont des anciennes carrières de schistes ardoisiens briovériens, subverticaux ; sur le front de taille nord, admirable chapelet lenticulaire de wackes quartzeuses à faciès « grès-quartzite », Durant la Seconde Guerre mondiale, un homme y venait creuser chaque jour, à la recherche d'un légendaire trésor.

- L'école libre de garçons, près de l'église, remplace l'ancien hôtel de la Tonneraye qui appartenait en 1560 à la famille Chérel.

- La maison de la Houitière, appelée encore la Ville Rouge et située au village du Châtellier.

- Les fermes du château du Plessis-Bardoult, (La Minaurais, La Métairie d’Ahaut, La Borde, La Préchetais, La Porte, La Corvaiserie) possèdent des maisons d’habitation à l’architecture identique (début XXe). Les fenêtres à l’entourage en brique offrent les proportions du nombre d'or esthétiquement parfaites.

- La Gare de Pléchâtel mise en service en [35], par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, soit deux ans après l'inauguration de la ligne. On y découvre deux anciennes maisons bourgeoises avec vieux palmiers et l'ancienne poste de Pléchâtel.

- L'ancienne carrière de « schistes pourprés » du faciès « Le Boël », entre la ferme de la Minaurais et celle de la Jeussais.

Architecture religieuse

- Le calvaire

- Le calvaire

- La chapelle du Châtellier

- Le calvaire du XVe siècle, situé place de la mairie : croix monolithique d'une grande beauté. Elle est couverte d'un toit à quatre faces surmonté d'un petit clocheton carré figurant sur ses faces une sainte Trinité, une Vierge et deux anges. Le fût présente en bas relief sur chaque face trois apôtres superposés abrités dans des niches en arc brisé et accompagnés d'inscriptions gothiques. La croix est classée en 1908 au titre des monuments historiques[36].

- L'église Saint-Pierre (1884 - 1891), œuvre de l'architecte Henri Mellet. L'église primitive romane est démolie en 1892. L'ancienne église se composait d'une nef romane (un arc triomphal, accosté de deux autels, la séparait du chœur), de deux collatéraux, d'un chœur à chevet droit et de deux chapelles. Le chœur, les collatéraux et les chapelles dataient du XVIe et du XVIIe siècle. Le chœur, qui avait été refait en 1789, renfermait jadis les armes et l'enfeu des prieurs de Pléchâtel.

- L'ancien prieuré (XVIIe siècle). Les moines occupaient le prieuré jusqu'à la fin du XVIIe siècle. L'édifice devient ensuite la propriété de la seigneurie du Plessis-Bardoult. Acheté par Mlle Giffart, il devient la propriété de M. Lohier de La Motte, curé de Pléchâtel, qui le remet aux sœurs de la Charité de Saint-Louis. L'édifice devient en 1949 une maison de repos et de convalescence. On prétend que sa chapelle privée se trouvait dans un champ voisin appelé la Vigne. Le prieuré possédait jadis un droit de haute justice.

- La chapelle Notre-Dame-de-la-Salette (1812-1889).

- La chapelle Saint-Saturnin ou Saint-Saulny (1709-1715). Jadis frairienne, on voit près d'elle une fontaine. Vers le XVIIIe siècle, un prieuré se situait près de la chapelle.

- La chapelle du Châtellier construite de 1880 à 1885 par l'architecte Arthur Regnault

- La chapelle du Plessis-Bardoult, édifiée en 1600 et reconstruite vers 1850.

- L'ancienne chapelle Saint-Éloi (XIe-XIIe siècle).

- L'ancienne chapelle de Bagaron[37], romane[38]. Jadis frairienne, on voit encore l'enclos de son cimetière.

- L'ancienne chapelle de La Touche (XVIIIe siècle), disparue dès la fin du XIXe siècle.

- L'ancienne chapelle Saint-Martin, située dans le cimetière et démolie en 1845. Il s'agit d'une ancienne dépendance du prieuré.

- L'ancienne chapelle du Marin, située au bourg de Pléchâtel, sur la route de Bain-de-Bretagne. Elle aurait été édifiée par un marin en exécution d'un vœu.

Patrimoine naturel

- Le chêne de Breslon au tronc de six mètres de circonférence. Ce chêne rouvre de 27 mètres de hauteur, aurait été planté en 1598 par le roi de France Henri IV durant son passage à Bain-de-Bretagne revenant de la signature de l’Édit de Nantes.

- L’if (conifère) séculaire du lieu-dit le Châtaignier situé entre La Borde et la Jeussais. Cet If (Taxus) est au moins tri-centenaire.

- Les étangs et le bois du Plessis-Bardoult.

- Les landes de Bagaron : cette lande s'étend jusqu'au Port-Neuf.

Panoramas sur la vallée de la Vilaine

- La Levée : falaise de schiste dans laquelle ont été creusés des grottes et escaliers. Le site fut aménagé durant l'hiver 1812 par le curé de la paroisse pour donner du travail à la population.

- Le rocher d’Uzel

- Le pont de Cambrée

- Le pont de la Charrière d'où l'on peut voir la confluence entre la Vilaine et le Semnon.

- La butte de Huneau d'où l'on peut voir l'écluse de Macaire.

Personnalités liées à la commune

- Waroch, roi breton, ayant refusé de payer le tribut à Chilpéric, roi de France, est attaqué par une armée de 20 000 francs, aux environs du pont romain du Port-Neuf en l'an 578[39].

- Erispoë roi de Bretagne, livre une bataille au Port-Neuf contre les troupes de Charles le Chauve commandées par Renaud de Nantes (Rainald), en l'an 843.

- Foulque Bardoul (XIVe siècle), prélat français issu de la famille Bardoul et Garde des sceaux de France[40].

- Mère Saint-Louis, née Louise-Élisabeth de Lamoignon, béatifiée, fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Louis. Elle a créé en 1816 une maison de Charité à Pléchâtel.

- Georges Dottin (1863-1928) linguiste et professeur d'université. Auteur d’un glossaire du parler et d'un relevé des traditions de Pléchâtel.

- Adolphe Orain, (1834-1918) historien, auteur de Contes du pays Gallo (contes sur les Landes de Bagaron et le Rocher d’Uzel).

- Charles Nodier (1780- 1844), membre de l'Académie française, romancier du mouvement romantique. Il a vécu au château de Trélan.

- Pierre Richard de La Pervanchère, officier de cavalerie, propriétaire du Plessis-Bardoult (XIXe siècle).

- Le père Daniel Brottier, directeur de l'Œuvre des Orphelins apprentis d'Auteuil, béatifié par Jean-Paul II, fondateur de l’ancienne maison de retraite du Plessis-Bardoult.

- René Patay (1898-1995), médecin biologiste, pilote de l’escadrille des Cigognes), maire de Rennes, a lancé l’idée d’une maison de retraite pour les vieux combattants de l’Union nationale des combattants (UNC)[41].

- Le général Weygand (1867-1965), membre de l'Académie française, a inauguré la maison de retraite du Plessis-Bardoult le en présence de 100 000 personnes[42].

- Fidèle Simon, député de la Loire-Atlantique Gauche républicaine (1871-1885), décédé en 1911 dans sa propriété du Plessis-Bardoult[43].

- Le général de corps aérien René Chesnais (décédé en 2014, ancien maire de Baulon), président de l’Union Nationale des Combattants du Plessis-Bardoult [44].

- Laure Sinclair actrice.

- Émile Janier (1909-1958), orientaliste arabisant et berbérisant français, de parents agriculteurs originaires de Pléchâtel.

- Yves Jaigu (1924-2012), homme d'audiovisuel français, directeur à l'ORTF, à France-Culture et à FR3, propriétaire du Château de Trélan.

Annexes

Bibliographie

- BRIARD, Jacques—LECERF, Y., Parures de l'âge du Bronze : les bracelets décorés d'Acigné et Pléchâtel, Annales de Bretagne, n° 82, 2, 1975, pp 107–114.

- DOTTIN (G.) et J. LANGOUET. Glossaire du parler de Pléchâtel (canton de Bain, Ille-et-Vilaine). Rennes et Paris, Plihon Hommay et Welter, 1901. In-8, bradel cartonnage bleu, dos orné, couverture parcheminée (Reliure moderne). Consultable sur la bibliothèque numérique de Rennes 2

- J.-Y. Tinévez, Le site de La Hersonnais à Pléchâtel (Ille-et-Vilaine) : un ensemble de bâtiments collectifs du Néolithique final, 2004, (ISBN 2-913745-20-2)

Articles connexes

- Liste des communes d'Ille-et-Vilaine

- Peintures murales en Ille-et-Vilaine

Liens externes

- Site officiel

- Pléchâtel sur le site de l'Institut géographique national

- « Pléchâtel sur le site de l'Insee »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Louis Diard, La flore d'Ille-et-Vilaine, Atlas floristique de Bretagne, Rennes, Siloë, 2005, carte p. 170.

- « Qualit'eau 35 n°30 p.5 - bulletin du réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles en Ille-et-Vilaine » (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France La-Noe-Blanche - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Pléchâtel et La Noë-Blanche », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France La-Noe-Blanche - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Pléchâtel et Saint-Jacques-de-la-Lande », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Hervé Abalain, « Noms de lieux bretons - Page 59, Editions Jean-paul Gisserot » (ISBN 2877474828, consulté le ).

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 535b - 4.

- Erwan Vallerie, Diazezoù studi istorel an anvioù-parrez = Traité de toponymie historique de la Bretagne, An Here, (ISBN 2-86843-153-4 et 978-2-86843-153-0, OCLC 63764620, lire en ligne), p. 136

- Yves Ménez et Stéphane Hinguant, "Fouilles et découvertes en Bretagne", éditions Ouest-France, 2010, (ISBN 978-2-7373-5074-0).

- Éric Rondel, "Crimes nazis en Bretagne (septembre 1941-août 1944)", éditions Astoure, 2012, (ISBN 978-2-36428-032-8).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « La Belle Epine (France) », sur thewindpower.net, (consulté le ).

- Notice no PA00090654, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Patrimoine industriel de Bretagne (Conseil Régional de Bretagne) :Fiche du haut-fourneau du Plessis-Bardoult

- Jean-Pierre Nennig, « 403+143 - Gare de Pléchâtel », dans Le chemin de fer de Bretagne Sud, JPN éditions, 2008 (ISBN 2-9519898-5-7), p. 64

- Notice no PA00090653, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « InfoBretagne ».

- Marc Déceneux, La Bretagne romane, Editions Ouest-France, p 50.

- Arthur de La Borderie Histoire de la Bretagne, Joseph Floch, Mayenne 1975, tome 1 p. 445

- Mystères du grand monde, histoire des palais, résidences royales, prisons d'État, abbayes, boudoirs et salons, par Fulgence Girard (1807-1873) Texte en ligne 1

- La voix du combattant(Paris), du 12 décembre 1936 Texte en ligne 1 Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-35522

- La voix du combattant(Paris), du 10 juillet 1937 Texte en ligne 1 Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-35522

- Bulletin de l'Association pomologique de l'Ouest, Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, 8-S-10540 Texte en ligne 1

- [Fonds Général René Chesnais, I&V - fonds 171 J, (0,20 ml)]

- Portail des communes de France

- Portail d’Ille-et-Vilaine

На других языках

[de] Pléchâtel

Pléchâtel (bretonisch: Plegastell) ist eine französische Gemeinde mit 2.780 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Ille-et-Vilaine in der Region Bretagne. Pléchâtel gehört zum Arrondissement Redon und ist Teil des Kantons Bain-de-Bretagne. Die Einwohner werden Pléchâtellois genannt.[en] Pléchâtel

Pléchâtel (French pronunciation: [pleʃatɛl]; Breton: Plegastell) is a commune in the Ille-et-Vilaine department of Brittany in northwestern France.- [fr] Pléchâtel

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии