world.wikisort.org - France

Planay est une commune française de montagne située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour les articles homonymes, voir Planay.

Le Planay redirige ici.

| Planay | |

Un chalet de Planay. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Savoie |

| Arrondissement | Albertville |

| Intercommunalité | Communauté de communes Val Vanoise |

| Maire Mandat |

Jean-René Benoit 2020-2026 |

| Code postal | 73350 |

| Code commune | 73201 |

| Démographie | |

| Gentilé | Planerains |

| Population municipale |

441 hab. (2019 |

| Densité | 20 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 25′ 26″ nord, 6° 41′ 57″ est |

| Altitude | Min. 860 m Max. 3 365 m |

| Superficie | 22,41 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Moûtiers |

| Législatives | Deuxième circonscription |

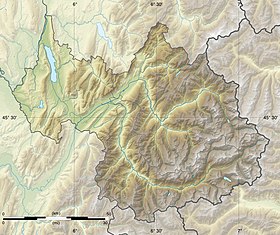

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.planay.com |

| modifier |

|

La commune est située dans le parc national de la Vanoise, dans le massif des Alpes.

Géographie

Située à l'est de Moûtiers, en amont du doron de Bozel, la commune de Planay s'étend de part et d'autre du lit du doron de Pralognan, depuis le Villard du Planay jusqu'au pont de Pierra Crêpa. Le territoire de la commune se caractérise par sa forte amplitude altitudinale, de 870 m à l'entrée de la commune au droit du doron de Bozel à 3 398 m au sommet du Grand Bec. Située à la confluence des dorons de Champagny et de Pralognan, la vallée du Planay est le point de départ du doron de Bozel, qui sillonne jusqu'à sa confluence avec l'Isère, la vallée du doron de Pralognan s'élève rapidement jusqu'au sommet de la Vanoise.

Pralognan et le Planay ont formé pendant longtemps une seule et même entité et ce n'est qu'en 1893 que deux communes distinctes ont vu le jour. En effet, ces deux villages ayant pris des orientations politiques différentes (Pralognan vers le tourisme et le Planay vers l'industrie), ces derniers ont décidé de se séparer. De ce fait, c'est en date du que la partition des deux communes est décidée. Cette même année voit le partage des biens immobiliers entre les deux communes au prorata du nombre de feux (foyers). Après recensement ces derniers se sont révélés équivalents. De cette scission le Planay a conservé des terres sur les étendues suivantes sur la commune de Pralognan : le cirque du grand Marchet, la Valette, les Nants, les Planes et le Plan d'amont. De plus, en acte du , la commune du Planay est devenue propriétaire de diverses parcelles sur les terrains et montagnes suivants : une montagne à gruyères dite Ritord, les fonds de Ritord, Frétarbé, les Planettes, la Bruche, Rosoire, La Grande Riondaz, la Petite Riondaz, la Rubetière. Le Planay dispose donc de au total de 1 662 hectares sur la commune de Pralognan.

La commune du Planay comprend quatre villages tous de formes et de conceptions différentes les uns des autres :

- Le Villard altitude 860 m : situé au confluent du Doron de Champagny et du Doron de Pralognan, le Villard est un site étroit coincé entre la dent du Villard et la « Tour du Merle ». Il a abrité pendant près d'un siècle l'usine (de 1898 à 1984). La disparition de l'usine Péchiney a laissé place à une zone de constructions artisanales et d'habitations. Le village ancien du Villard bien groupé, se trouve relégué au second plan, scindé en deux de part et d'autre du Doron de Champagny.

- Le Planay (Chef-lieu) altitude 1 151 m : construit de part est d'autre du C. D. 915 qui mène à Pralognan-la-Vanoise. L'histoire de ce village mériterait un regard approfondi plus qu'il n'est aujourd'hui.

- Le Chambéranger altitude 1 200 m : village très groupé classé en Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain par arrêté préfectoral du . Perché sur son éperon rocheux, ce village aux ruelles abruptes faites de pierre debout, parcourues de maisons accrochées à la pente a conservé toute son authenticité.

- La Novaz altitude 1 100 m : ce village ne conserve aucune habitation permanente, c'est le dernier village que l'on rencontre en quittant la commune pour se rendre à Pralognan-la-Vanoise. Ce village qui est bâti à l'ubac bénéficie d'une durée d'ensoleillement relativement courte, aujourd'hui, il est principalement occupé l'été.

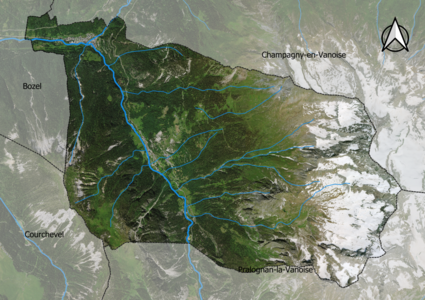

Planay est entouré par les communes de Bozel, La Perrière, Champagny-en-Vanoise, Pralognan-la-Vanoise et Saint-Bon-Tarentaise. La grande ville la plus proche, Albertville, est distante d'environ 37 kilomètres.

Hydrographie : la commune reçoit principalement les ruisseaux de la Vuzelle, du Gorret, et de Ballandaz.

Le climat est subarctique avec des étés courts et frais.

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Planay est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[1],[2],[3]. La commune est en outre hors attraction des villes[4],[5].

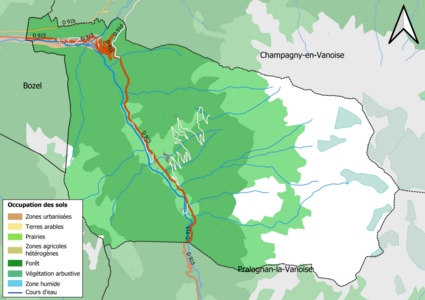

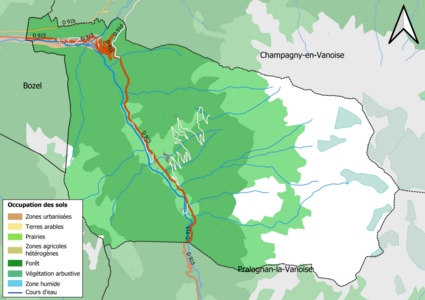

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (94,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (93,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (46,8 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (28,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (18,4 %), zones agricoles hétérogènes (4,8 %), zones urbanisées (1,1 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

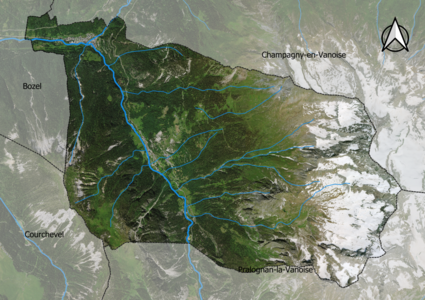

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune. Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Toponymie

- 1789 : le nom de la commune était La Vanoise.

- 1893 : Planay est détachée de Pralognan.

En francoprovençal, le nom de la commune s'écrit L Plané, selon la graphie de Conflans[7].

Histoire

Industrie

Le sort de l'usine du Villard sur la commune de Planay pourrait être considéré comme un cas d'école pour illustrer une stratégie en retraite dans l'histoire des industries de la houille blanche.

En 1898, la Compagnie générale d'électrochimie de Bozel décide d'implanter une usine sur le territoire de cette commune à 860 mètres d'altitude et à 17 km de la gare de chemin de fer de Moûtiers, la plus proche. Mais on ne perdait pas espoir d'un prochain raccordement au réseau. En fait, la vallée du doron de Bozel ne sera jamais desservie que par un électrobus (nom local) dont les principaux usagers devaient être les curistes de la station thermale de Brides-les-Bains. Ce handicap pour une industrie lourde tributaire de moyens de transports de masse n'est cependant pas apparu rédhibitoire car il semblait compensé par la disponibilité sur place d'une énergie électrique gratuite grâce à l'équipement de deux centrales hydroélectriques, toujours en service aujourd'hui, sur ce site de confluence. Celle de Ballandaz, sur le doron de Pralognan, fonctionne sous une haute chute de 230 mètres avec un débit de 2,5 m3/s, une puissance installée de 4,5 MW et un productible de 24 GW. Celle de Champagny sur le doron homonyme fonctionne sous une chute de 554 mètres avec un débit de 3 m3/s, une puissance installée de 13 MW et un productible de 50 GWh. Tout aussi décisive a été la possibilité d'extraire des mines et carrières locales les matières premières nécessaires à l'alimentation des fours[8].

L'usine a bien sacrifié à la mode du carbure de calcium mais elle était destinée plus particulièrement à la production du ferrosilicium. On s'approvisionnerait en quartzite, cet oxyde de silicium, à la carrière de Champ-Béranger, sur le territoire même de la commune ; le carbone réducteur serait extrait des mines d'anthracite de Tincave, sur la commune de Bozel, et de Montagny. Seules les ferrailles devraient être acheminées de l'extérieur et on y employa de longues théories de chevaux. Ce ferrosilicium était vendu aux aciéristes pour la production d'alliages c'est-à-dire d'aciers auxquels l'incorporation d'un pourcentage significatif de silicium confère des qualités appréciées pour des usages spécifiques. À partir de 1925, la fusion avec une société normande donna naissance à Bozel-Maletra. Sans doute la contrainte des approvisionnements en ferrailles a-t-elle joué un rôle déterminant dans la décision de créer un deuxième établissement au lieu-dit Château-Feuillet, sur la commune de Petit-Cœur, en basse Tarentaise, en bordure de la voie ferrée et d'y transférer la production de ferrosilicium en 1928[9].

Désormais l'usine du Villard pourrait se consacrer entièrement à celle qui était dès l'origine sa deuxième spécialité : le silico-calcium obtenu dans le même type de fours. La fourniture locale en calcaire ne faisant pas problème, on se trouvait libéré des lourdes importations de ferrailles. Si le silicium reste toujours l'élément utile grâce à cette cuisine qui l'associe au calcium, les aciéristes l'utilisent non plus comme élément d'alliage mais comme agent d'affinage : le silicium n'est plus du tout incorporé à l'acier mais, mêlé à lui dans le convertisseur, il va lui conférer une pureté totale en éliminant les risques d'une ré-oxydation de l'acier pendant l'opération ; il formera lui-même avec le calcium un laitier évacué sur un crassier. Cette vocation a été parfaitement assumée et l'usine du Villard devait prospérer au point d'employer 500 personnes en 1939 tandis que la population de la commune passait de 508 habitants en 1901 à 845 en 1945[10].

On assiste pendant les Trente Glorieuses à la répétition du même scénario que celui observé entre les deux Guerres mondiales. Le prodigieux essor de la sidérurgie mondiale induit une demande de forts tonnages de silicocalcium et l'usine du Villard ne peut se développer pour la satisfaire. Le silicocalcium est donc, à son tour, transféré à Château-Feuillet. Le problème est alors d'imaginer sur les bords du doron une nouvelle vocation : ce sera celle des alliages ternaires. Rien de trop compliqué cette fois à comprendre. Prenons l'exemple, parmi d'autres, du silico-calcium-zirconium. Introduit dans le convertisseur, il va jouer pour les aciers à la fois le rôle d'affinage que nous lui connaissons déjà et celui d'alliage en zirconium. Il s'agit, cette fois, d'un marché de niche, satisfaisant des commandes ponctuelles, en quantité limitée : à quoi peuvent faire face les petits fours d'une petite usine. Moyennant quoi, cahincaha, l'effectif se maintient encore à 204 en 1974[11].

Le miracle ne se renouvellera pas en basse conjoncture et, sans plus de chance de surmonter le handicap de l'enclavement, l'usine du Villard, intégrée depuis 1957 au groupe Nobel-Bozel, fermera ses portes en 1984. Mais à cette date, la recherche d'un nouvel emploi ne fera plus problème. Il suffit de lever les yeux depuis le site de l'usine pour apercevoir les champs de neige de Courchevel. Après le temps des ouvriers-paysans est venu celui des moniteurs de ski[12]

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1896. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[14].

En 2019, la commune comptait 441 habitants[Note 2], en augmentation de 11,08 % par rapport à 2013 (Savoie : +3 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Sports

Près de la commune, se trouvent :

- la station de ski Les Allues (qui appartient aux Trois Vallées) est à 11,8 km ;

- la via ferrata Plan du Bouc, à Champagny-en-Vanoise, à 4,4 km. Elle est d'un niveau difficile ;

- la cascade de la Fraîche, à Pralognan-la-Vanoise, à 4,9 km. Elle est d'un niveau extrêmement difficile ;

- la via ferrata Croix du Verdons, à Saint-Bon-Tarentaise, à 5 km. Elle est d'un niveau difficile ;

- Le lac de Rossière, à Saint-Bon-Tarentaise, à 5 km. Il est d'un niveau d'initiation[17].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Chapelle et cimetière du Moyen-âge, à St. Grat (chef-lieu)

- Maison forte (vestiges) à La Novaz[18]

- Église Notre-Dame-de-l'Assomption et Saint-Grat (chef-lieu), bâtie en 1972 en remplacement de l'ancienne église construite en 1628 et consacrée le .

- Chapelle Notre-Dame-des-Neiges à La Novaz.

- Ancienne mines de l’époque contemporaine, Le Doron.

- Chapelle à St. Barthélémy, Chambéranger.

On compte à proximité la forêt de la Dent, la Dent de Villard[19], la pointe de la Vuzelle, la pointe de la Vazelle, la crête du Mont Charvet, le mont Chevrier et la Forêt Noire. La cascade La Vuzelle a été classée au patrimoine national en .

- Arche dans les gorges de Ballandaz

- Marmitte de géant dans les gorges de Ballandaz

Près de la commune, on trouve également :

- Gorges de Ballandaz accessibles depuis le village du Villard du Planay, avec belvédère aménagé, où coule le Doron de Pralognan.

Musée

- La Galerie Hydraulica du Villard du Planay est un centre d'interprétation de culture scientifique et industrielle mettant en valeur l'histoire de l'industrialisation en Tarentaise. Le rôle de l'hydroélectricité et ses applications industrielles y sont mis en valeur à travers une scénographie muséale et des maquettes interactives.

- Anciennement appelé « Garage de l'Électrobus », l'espace muséal faisait référence à l'ancien usage du bâtiment, qui abritait le trolleybus venant de Moûtiers[20].

Appellations d'Origine Contrôlée

Planay se trouve sur le territoire des AOC pour le gruyère et le beaufort. La commune est réputée pour son beaufort d'alpages.

Personnalités liées à la commune

Voir aussi

Bibliographie

- Marius Hudry, Histoire des communes savoyardes : Albertville et son arrondissement (vol. 4), Roanne, Éditions Horvath, , 444 p. (ISBN 978-2-7171-0263-5), p. 253-255. ([PDF] lire en ligne)

Articles connexes

- Liste des communes de la Savoie

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Lexique Français : Francoprovençal du nom des communes de Savoie : Lé Kmoune in Savoué, Bruxelles, Parlement européen, , 43 p. (ISBN 978-2-7466-3902-7, lire en ligne), p. 19Préface de Louis Terreaux, membre de l'Académie de Savoie, publié au Parlement européen à l'initiative de la députée Malika Benarab-Attou..

- Chabert Louis, Les grandes Alpes industrielles de Savoie, , 559 p., p. 159-160.

- Chabert Louis, Les grandes Alpes industrielles de Savoie, , 559 p., p. 160.

- Chabert Louis, Les grandes Alpes industrielles de Savoie, , p. 163-164.

- Chabert Louis, Les grandes Alpes industrielles de Savoie, , 559 p., p. 165.

- Chabert Louis, L'électrochimie et l'électrométallurgie en Savoie, , 36 p., p. 34.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-planay-73.html

- Raphaël Excoffier, « Planay (Le) (Savoie). La Novaz-Le Château », Archéologie médiévale, no 29, , p. 342 (lire en ligne).

- http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/photos_73201_Planay.html

- Virginie Bourgoin, Découvrir le patrimoine naturel du Planay, Chambéry, Parc National de la Vanoise, 2eme trimestre 2011, 166 p. (ISBN 2-901617-30-1, lire en ligne), p.16

- Portail de la Savoie

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Planay (Savoie)

Planay (frankoprovenzalisch: L Plané) ist französische Gemeinde mit 441 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes (vor 2016 Rhône-Alpes). Sie gehört zum Arrondissement Albertville und zum Kanton Moûtiers (bis 2015 Kanton Bozel). Sie ist außerdem Teil des Gemeindeverbands Val Vanoise Tarentaise. Die Einwohner werden Planerains genannt.[en] Planay, Savoie

Planay (French pronunciation: [planɛ]) is a commune in the Savoie department in the Auvergne-Rhône-Alpes region in south-eastern France.- [fr] Planay (Savoie)

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии