world.wikisort.org - France

Oison est une commune française, située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire.

Pour les articles homonymes, voir Oison.

| Oison | |

Château d'Amoy. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Centre-Val de Loire |

| Département | Loiret |

| Arrondissement | Pithiviers |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Plaine du Nord Loiret |

| Maire Mandat |

Vincent Vannier 2020-2026 |

| Code postal | 45170 |

| Code commune | 45231 |

| Démographie | |

| Gentilé | Oisonnais[1] |

| Population municipale |

132 hab. (2019 |

| Densité | 11 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 08′ 18″ nord, 1° 58′ 07″ est |

| Altitude | Min. 122 m Max. 139 m |

| Superficie | 12,09 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Pithiviers |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://oison.fr/ |

| modifier |

|

Géographie

Localisation

La commune d'Oison se trouve dans le quadrant nord du département du Loiret, dans la région agricole de la Beauce riche[2],[3]. À vol d'oiseau, elle se situe à 26,4 km d'Orléans[4], préfecture du département, à 21,6 km de Pithiviers[5], sous-préfecture, et à 8,9 km d'Outarville, ancien chef-lieu du canton dont dépendait la commune avant mars 2015. La commune fait partie du bassin de vie de Neuville-aux-Bois[3] dont elle est éloignée de 9,8 km[6].

Les communes les plus proches sont : Lion-en-Beauce (2,5 km), Tivernon (3,5 km), Chaussy (3,6 km), Ruan (3,6 km), Aschères-le-Marché (4,5 km), Trinay (5,9 km), Bazoches-les-Gallerandes (6,1 km), Poinville (6,6 km, en Eure-et-Loir), Toury (7 km) et Santilly (7,1 km)[7].

Géologie et relief

Géologie

La commune se situe dans le sud du Bassin parisien, le plus grand des trois bassins sédimentaires français. Cette vaste dépression, occupée dans le passé par des mers peu profondes et des lacs, a été comblée, au fur et à mesure que son socle s’affaissait, par des sables et des argiles, issus de l’érosion des reliefs alentours, ainsi que des calcaires d’origine biologique, formant ainsi une succession de couches géologiques[8].

Les couches affleurantes sur le territoire communal sont constituées de formations superficielles du Quaternaire et de roches sédimentaires datant du Cénozoïque, l'ère géologique la plus récente sur l'échelle des temps géologiques, débutant il y a 66 millions d'années. La formation la plus ancienne est du calcaire de Pithiviers remontant à l’époque Miocène de la période Néogène. La formation la plus récente est des dépôts anthropiques remontant à l’époque Holocène de la période Quaternaire. Le descriptif de ces couches est détaillé dans la feuille « n°327 - Neuville-aux-Bois » de la carte géologique au 1/50 000ème du département du Loiret[9],[10] et sa notice associée[11].

| Ère | Période | Époque | Formations géologiques | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cénozoïque (0 - 66.0) |

Quaternaire (0 - 2.58) |

Holocène | non présent | ||||||||||

| Pléistocène |

| ||||||||||||

| Néogène (2.58 - 23.03) |

Pliocène | non présent | |||||||||||

| Miocène |

| ||||||||||||

| Paléogène (23.03 - 66.0) |

Oligocène | non présent | |||||||||||

| Éocène | non présent | ||||||||||||

| Paléocène | non présent | ||||||||||||

Relief

La superficie cadastrale de la commune publiée par l’Insee, qui sert de références dans toutes les statistiques, est de 12,09 km2[12],[Note 1]. La superficie géographique, issue de la BD Topo, composante du Référentiel à grande échelle produit par l'IGN, est quant à elle de 12,09 km2[10]. Son relief est relativement plat puisque la dénivelée maximale atteint 17 mètres. L'altitude du territoire varie entre 122 m et 139 m[15].

Hydrographie

Aucun cours d'eau permanent n'est répertorié sur la commune[16].

Milieux naturels et biodiversité

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Le territoire communal d'Oison ne comprend pas de ZNIEFF[17].

Histoire

Le nom d'Oison est d'origine gallo-romaine, mais avant les Romains, des hommes avaient traversé le territoire de la commune. Des vestiges préhistoriques et antiques furent découverts sur le territoire de la commune. On a retrouvé des silex taillés et des haches du Néolithique.

En l'an 1005, la ferme de Mamonville est citée à l'église Saint-Pierre-le-Puellier d'Orléans : "Mamonis villam". Dès le XIIe siècle, cette demeure appartient à l'Hôtel-Dieu d'Orléans et elle lui appartiendra pendant de nombreux siècles. Également au XIIe siècle, Algrain Bouteiller, chanoine de Sainte-Croix à Orléans, donne à l'Hôtel-Dieu de cette ville, l'église d'Oison qu'il possédait en héritage.

Le château d'Amoy place haute depuis les Gallo-romains, est une villa appartenant à l'abbaye de Saint-Denis jusqu'à la fin du XIIe siècle. De 1450 à 1830, le château reste dans la même famille et se transmet par les femmes. Au XVIe siècle, Jacques Hanapier, maire d'Orléans et Grand Maître des Eaux et Forêts du duché d'Orléans, gentilhomme de Catherine de Médicis y reçoit très certainement d'illustres personnages. Il défendra activement la cause du duc de Guise aidé de son neveu. Le château tel que nous le voyons aujourd'hui a été remanié à la fin du XVIe / début XVIIe. Plusieurs seigneurs de la famille Hanapier / Guillard puis Rocheron d'Amoy se sont distingués par leur générosité : l'un d'eux a doté l'église d'un presbytère et d'un jardin. En 1793, il y avait deux prêtres dans la paroisse : François Joseph Sutin, curé, prêtre réfractaire qui mourut sur l'échafaud ; le père Norbert, capucin attaché à la chapelle du château d'Amoy échappa aux recherches. À noter que la chapelle du château existe toujours.

Héraldique

|

Les armes d’Oison se blasonnent ainsi : Écartelé : au premier et au quatrième de gueules au chevron d'argent, au deuxième échiqueté d'or et de gueules de cinq tires de quatre pièces, au troisième d'or à l'oie de sable[18].

|

|---|

Urbanisme

Typologie

Oison est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2],[19],[20],[21]. La commune est en outre hors attraction des villes[22],[23].

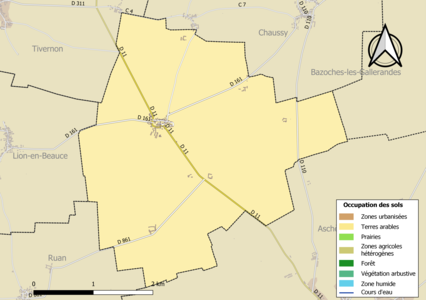

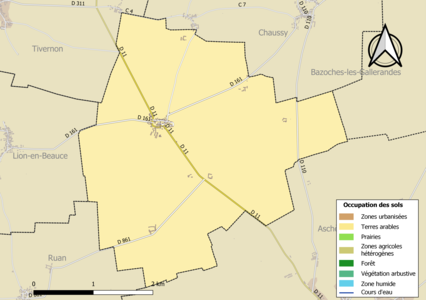

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (100 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (100 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (100 %)[24].

L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols de la commune en 2018 (CLC).

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols de la commune en 2018 (CLC). Carte orthophotographique de la commune en 2016.

Carte orthophotographique de la commune en 2016.

Voies de communication et transports

Risques majeurs

La commune d'Oison est vulnérable à différents aléas naturels : climatiques (hiver exceptionnel ou canicule), mouvements de terrains ou sismique (sismicité très faible). Elle est également exposée à un risque technologique : le risque de transport de matières dangereuses[25]. Entre 1989 et 2019, deux arrêtés ministériels ayant porté reconnaissance de catastrophe naturelle ont été pris pour le territoire de la commune pour des inondations et coulées de boues[26].

Risques naturels

Le territoire de la commune peut être concerné par un risque d'effondrement de cavités souterraines non connues. Une cartographie départementale de l'inventaire des cavités souterraines et des désordres de surface a été réalisée. Il a été recensé sur la commune plusieurs effondrements de cavités[27].

Par ailleurs le sol du territoire communal peut faire l'objet de mouvements de terrain liés à la sècheresse. Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est la conséquence d'un changement d'humidité des sols argileux. Les argiles sont capables de fixer l'eau disponible mais aussi de la perdre en se rétractant en cas de sècheresse[28]. Ce phénomène peut provoquer des dégâts très importants sur les constructions (fissures, déformations des ouvertures) pouvant rendre inhabitables certains locaux. Celui-ci a particulièrement affecté le Loiret après la canicule de l'été 2003. Une grande partie du territoire de la commune est exposée à un aléa « moyen » face à ce risque, selon l'échelle définie par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), le bourg étant dans une poche en aléa « fort »[29].

Depuis le , la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante[30]. La commune, à l’instar de l’ensemble du département, est concernée par un risque très faible[26].

Risques technologiques

La commune est exposée au risque de transport de matières dangereuses, en raison du passage sur son territoire d'un gazoduc[31],[25],[32].

Politique et administration

Découpage territorial

Bloc communal : Commune et intercommunalités

La paroisse d'Oizon acquiert le statut de municipalité avec le décret du de l'Assemblée Nationale[33] puis celui de « commune », au sens de l'administration territoriale actuelle, par le décret de la Convention nationale du 10 brumaire an II ()[34]. Il faut toutefois attendre la loi du sur l'organisation municipale pour qu'un régime juridique uniforme soit défini pour toutes les communes de France, point de départ de l’affirmation progressive des communes face au pouvoir central[35].

Aucun événement de restructuration majeure du territoire, de type suppression, cession ou réception de territoire, n'a affecté la commune depuis sa création[36].

La commune est membre de la communauté de communes de la Plaine du Nord Loiret depuis sa création le [37].

La loi du portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), visant une réduction du nombre d'intercommunalités en France, fait passer de 5 000 à 15 000 habitants, sauf exceptions, le seuil démographique minimal pour constituer une intercommunalité et a un impact sur les périmètres des intercommunalités du département du Loiret dont le nombre passe de 28 à 16. Mais la communauté de communes de la Plaine du Nord Loiret, avec une très faible densité de population (inférieure à 30 % de la densité nationale), a un seuil maintenu à 5 000 habitants et ne voit pas son périmètre changer[38] et la commune d'Oison en reste donc membre. Cette loi a toutefois un impact sur ses compétences avec l'attribution de nouvelles compténces comme de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations à partir du [39].

Circonscriptions de rattachement

La loi du divise le pays en 83 départements découpés chacun en six à neuf districts eux-mêmes découpés en cantons regroupant des communes. Les districts, tout comme les départements, sont le siège d’une administration d’État et constituent à ce titre des circonscriptions administratives. La commune d'Oison est alors incluse dans le canton d'Achêres, le district de Neuville et le département du Loiret[40].

La recherche d’un équilibre entre la volonté d’organiser une administration dont les cadres permettent l’exécution et le contrôle des lois d’une part, et la volonté d’accorder une certaine autonomie aux collectivités de base (paroisses, bourgs, villes) d’autre part, s’étale de 1789 à 1838[41]. Les découpages territoriaux évoluent ensuite au gré des réformes visant à décentraliser ou recentraliser l'action de l'État. La régionalisation fonctionnelle des services de l'État (1945-1971) aboutit à la création de régions[42]. L'acte I de la décentralisation de 1982-1983 constitue une étape importante en donnant l'autonomie aux collectivités territoriales, régions, départements et communes[43]. L'acte II intervient en 2003-2006[44], puis l'acte III en 2012-2015.

Le tableau suivant présente les rattachements, au niveau infra-départemental, de la commune d'Oison aux différentes circonscriptions administratives et électorales ainsi que l'historique de l'évolution de leurs territoires.

| Circonscription | Nom | Période | Type | Évolution du découpage territorial |

|---|---|---|---|---|

| District | Neuville | 1790-1795 | Administrative | La commune est rattachée au district de Neuville de 1790 à 1795[36],[40]. La Constitution du 5 fructidor an III, appliquée à partir de vendémiaire an IV (1795) supprime les districts, rouages administratifs liés à la Terreur, mais maintient les cantons qui acquièrent dès lors plus d'importance[45]. |

| Canton | Achêres | 1790-1801 | Administrative et électorale | Le 10 février 1790, la municipalité d'Oizon est rattachée au canton d'Achêres[46],[36]. Les cantons sont supprimés, en tant que découpage administratif, par une loi du 26 juin 1793, et ne conservent qu'un rôle électoral[45]. Ils permettent l’élection des électeurs du second degré chargés de désigner les députés[47]. Les cantons acquièrent une fonction administrative avec la disparition des districts en 1795. |

| Bazoches-les-Gallerandes | 1801-2015 | Sous le Consulat, un redécoupage territorial visant à réduire le nombre de justices de paix ramène le nombre de cantons dans le Loiret de 59 à 31[48]. Oison, orthographiée avec un "s", est alors rattachée par arrêté du 9 vendémiaire an X (30 septembre 1801) au canton de Bazoches-les-Gallerandes[49],[36]. | ||

| Pithiviers | 2015- | Électorale | La loi du [50] et ses décrets d'application publiés en février et [51] introduisent un nouveau découpage territorial pour les élections départementales. La commune est alors rattachée au nouveau canton de Pithiviers[51]. Depuis cette réforme, plus aucun service de l'État n'exerce sa compétence sur un territoire s'appuyant sur le nouveau découpage cantonal. Le canton a disparu en tant que circonscription administrative de l'État ; il est désormais uniquement une circonscription électorale dédiée à l'élection d'un binôme de conseillers départementaux siégeant au conseil départemental[52]. | |

| Arrondissement | Pithiviers | 1801-1926 | Administrative | Oison est rattachée à l'arrondissement de Pithiviers par arrêté du 9 vendémiaire an X (30 septembre 1801)[36],[49]. |

| Orléans | 1926-1942 | Sous la Troisième République, en raison d'un endettement considérable et de l'effort nécessaire pour la reconstruction post-Première Guerre mondiale, la France traverse une crise financière. Pour réduire les dépenses de l’État, Raymond Poincaré fait voter plusieurs décrets-lois réformant en profondeur l’administration française : 106 arrondissements sont ainsi supprimés, dont ceux de Gien et de Pithiviers dans le Loiret par décret du 10 septembre 1926[53]. Oison est ainsi transférée de l'arrondissement de Pithiviers à celui d'Orléans[54],[55]. | ||

| Pithiviers | 1942- | La loi du 1er juin 1942 rétablit l'arrondissement de Pithiviers[55]. Oison est alors à nouveau rattachée à l'arrondissement de Pithiviers[56]. | ||

| Circonscription législative | 5e circonscription | 2010- | Électorale | Lors du découpage législatif de 1986, le nombre de circonscriptions législatives passe dans le Loiret de 4 à 5. Un nouveau redécoupage intervient en 2010 avec la loi du . En attribuant un siège de député « par tranche » de 125 000 habitants, le nombre de circonscriptions par département varie désormais de 1 à 21[57],[58]. Dans le Loiret, le nombre de circonscriptions passe de cinq à six[59]. La réforme n'affecte pas Oison qui reste rattachée à la cinquième circonscription[60]. |

Collectivités de rattachement

La commune d'Oison est rattachée au département du Loiret et à la région Centre-Val de Loire[56], à la fois circonscriptions administratives de l'État et collectivités territoriales.

Politique et administration municipales

Conseil municipal et maire

Depuis les élections municipales de 2014, le conseil municipal d'Oison, commune de moins de 1 000 habitants, est élu au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours, les électeurs pouvant modifier les listes, panacher, ajouter ou supprimer des candidats sans que le vote soit nul[61], pour un mandat de six ans renouvelable[62]. Il est composé de 11 membres[63]. L'exécutif communal est constitué par le maire, élu par le conseil municipal, parmi ses membres, pour un mandat de six ans, c'est-à-dire pour la durée du mandat du conseil.

Équipements et services

Environnement

Gestion des déchets

En 2016, la commune est membre du SITOMAP de la région Pithiviers, créé en 1968. Celui-ci assure la collecte et le traitement des ordures ménagères résiduelles[Note 3], des emballages ménagers recyclables et des encombrants en porte à porte et du verre en points d’apport volontaire[65]. Un réseau de huit déchèteries accueille les encombrants et autres déchets spécifiques (déchets verts, déchets dangereux, gravats, ferraille, cartons…). La déchèterie la plus proche de la commune est située sur la commune de Bazoches-les-Gallerandes[66].

L'élimination et la valorisation énergétique des déchets ménagers et de ceux issus de la collecte sélective sont effectuées dans l'outil de traitement appelé BEGEVAL[67], installé à Pithiviers et géré par le syndicat de traitement Beauce Gâtinais Valorisation (BGV) qui regroupe le territoire des trois syndicats de collecte : SMETOM, SITOMAP et SIRTOMRA. Cet outil est composé d’un centre de valorisation matière qui trie les emballages issus de la collecte sélective, les journaux-magazines et les cartons de déchèteries, et d’un centre de valorisation énergétique qui incinère les ordures ménagères résiduelles et le tout-venant incinérable des déchèteries ainsi que les refus du centre de tri[68].

Depuis le , la « gestion des déchets ménagers » ne fait plus partie des compétences de la commune mais est une compétence obligatoire de la communauté de communes de la Plaine du Nord Loiret en application de la loi NOTRe du [69].

Production et distribution d'eau

Le service public d’eau potable est une compétence obligatoire des communes depuis l’adoption de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques[70]. Au , la production et la distribution de l'eau potable sur le territoire communal est assurée par la commune elle-même[71]. La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit que le transfert des compétences « eau et assainissement » vers les communautés de communes sera obligatoire à compter du . Le transfert d’une compétence entraîne de facto la mise à disposition gratuite de plein droit des biens, équipements et services publics utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice de ces compétences et la substitution de la communauté dans les droits et obligations des communes[72],[73].

Le « prix de l’eau » doit permettre de financer l’ensemble des investissements (mise en place de nouveaux ouvrages, mise aux normes du patrimoine existant, renouvellement du patrimoine, etc.) mais aussi les frais de fonctionnement du service (frais de personnel du service, électricité, produits de traitement, renouvellement du matériel, analyses, élimination des déchets, etc.)[74]. L'observatoire national des services d'eau et d'assainissement publie la description actualisée des services publics d'eau potable et d'assainissement, qu’il s’agisse de leur organisation, de leur tarif ou de leur performance[75]. Le prix au m3 est calculé pour une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE)[76].

| Domaine | Commune | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Eau potable | Oison | NC[77] | NC[78] | NC[79] | 1,88[80] | 2,14[81] | 2,22[82] |

| Loiret | 1,76[83] | 1,7[84] | 1,66[85] | 1,69[86] | |||

| France | 1,93[83] | 1,96[84] | 2,00[85] | 2,03[86] | |||

Assainissement

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux domestiques qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel[87]. La communauté de communes de la Plaine du Nord Loiret a créé le un service public d'assainissement non collectif (SPANC) qui a pour missions la vérification de la conception et de l’exécution des ouvrages pour les installations neuves ou réhabilitées et la vérification périodique du bon fonctionnement et de l’entretien des installations existantes[88],[89].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[90]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[91].

En 2019, la commune comptait 132 habitants[Note 4], en diminution de 3,65 % par rapport à 2013 (Loiret : +2,23 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Culture et patrimoine

Lieux et monuments

Château d'Amoy

Construit au Xe siècle. Au XIIe siècle, Amoy est une des possessions de l’abbaye de Saint-Denis que l’on retrouve dans le cartulaire blanc sous le nom d’Amorium et devient une seigneurie à la suite d'une donation en 1209 au chevalier Mathieu de Dossainville. De cette époque subsistent des murs épais du corps de logis ainsi que deux tours d’angles percées d’archères. Amoy se présente aujourd’hui comme un château de style Louis XIII. À cette époque, les seigneurs d’Amoy sont puissants et influents et l’on peut penser que leur position sociale les incite à remanier la maison forte en château d’agrément. On trouve une grande symétrie de part et d’autre d’un large vestibule, avec cependant une tour carrée à l’angle Sud-Est et une des tours d’angle. Des inventaires après décès, de 1653 à 1782, permettent de connaître la distribution intérieure du château que l’on retrouve encore aujourd’hui. La seule modification apparente est l’aménagement des combles avec la création d’œils-de-bœuf pour éclairer la soupente. Les communs sont agrandis de nouveaux bâtiments au milieu du XVIIIe siècle et seront restaurés fin XVIIIe. Certains des murs du corps de logis datent probablement du Xe siècle de même les tours rondes du versant sud qui portent encore des éléments défensifs tels qu’embrasures d’archères. De la fin du Moyen Âge à 1830, soit pendant près de quatre siècles, Amoy appartient à la même famille. La lignée commence en 1487 avec Amy Hanapier et Marion Monceau, fille de Pierre Monceau et de Nicole de Mareau. L’alliance avec les Saint Mesmin donnera naissance à Jacques Hanapier(1540-1596). Grand Maître des Eaux et Forêts du duché d’Orléans et Gentilhomme de Catherine de Médicis, il est proche du pouvoir et très influent. On notera qu’il est aussi apparenté aux Fleury, Rousselet, Sarrebourse. En 1588-1589, il est un des tout premiers maires d’Orléans. En 1574, puis 1596, il reçoit l’autorisation de fortifier Amoy et d’y établir un pont-levis par lettres patentes d’Henri III puis d’Henri IV. Les pilastres d’entrée étaient encadrés de tours rondes, l’une d’entre elles est aujourd’hui la chapelle, de l’autre ne subsistent que les fondations. Au XVIIe siècle, les Hanapier s’unissent à une autre famille de hauts fonctionnaires, les Guillard. Nicolas Hanapier (1570?- 1641), son fils, Président Trésorier Général de France à Orléans, n’ayant pas de descendant, choisit son petit-neveu André Jean-Baptiste Guillard comme héritier. André Jean-Baptiste Guillard (1626-1692), Trésorier de France en la généralité d’Orléans, chevalier seigneur d’Amoy, entreprend d’agrandir son domaine en faisant l’acquisition le 21 décembre 1654 de la vicomté de Liffermeau auprès de messire Pierre de Challudet, chevalier, vicomte de Liffermeau, conseiller du Roi en ses Conseils, maître d’Hôtel Ordinaire de sa Majesté, époux de Suzanne de Rochechouart.

(ces terres avaient été acquises par Pierre de Challudet quelques années auparavant et ils les avait fait ériger en vicomté.) Cette acquisition procure aussi à la famille Guillard/Hanapier des avantages honorifiques:

1) Le titre de vicomte de Liffermeau, puisque cette terre avait été érigée en vicomté par le duc d’Orléans; érection confirmée par lettres patentes du roi Louis XIV.

2) La haute, moyenne et basse justice sur la paroisse d’Oyson et le village de Spuis également concédée par le duc d’Orléans le 15 avril 1647, autorisation d’ériger des fourches patibulaires.

3) Le patronage laïc de la paroisse d’Oyson et le droit de présentation à la cure de la paroisse d’Oyson, c'est-à-dire le droit de nommer le curé.

Le 5 juillet 1665, il épouse Marie Anne Sallé, fille de Jacques Sallé, conseiller du roi, auditeur ordinaire en sa Chambre des Comptes. Ils ont trois enfants : Jean-Baptiste, Éléonore qui épouse Isidore Marie Lottin de Charny, dont la famille possédait la terre de Vaux-le-Vicomte avant qu’elle ne soit vendue le 1er février 1641 à Nicolas Fouquet, et Marie Madeleine Guillard, qui épouse Gabriel Michel de Combes, conseiller du roi, président lieutenant général en la sénéchaussée d’Auvergne de la ville de Riom. Jean-Baptiste Guillard (1670-1713), seigneur d’Amoy et vicomte de Liffermeau, reçoit du roi Louis XIV des lettres d’Octroi et de nomination de conseiller en son Grand Conseil le 16 avril 169. Il épouse le 17 mai 1697 Marie Anne Catherine Le Haguais de Montgivrault.

Marie Laurence Guillard de Blémars (1720-1782) épouse en premières noces par contrat du 31 août 1729 Pierre Anne Estienne Rocheron de Voisins, écuyer. Il entre dans une famille de parlementaires alliée à plusieurs grands noms de la noblesse de robe : Joly de Fleury, Lamoigon, d’Argouges, Turgot… et par les Le Haguais à d’autres familles de noblesse d’épée : Blouet de Canilly, Boisset d’Arville… Il est cité en 1740 comme avocat au Parlement. Le 21 mai 1740, il est pourvu par le roi Louis XV, sur proposition du duc d’Orléans, de la charge de Premier Président du Bureau des Finances de la généralité d’Orléans, charge devenue vacante par le décès de Pierre-Claude Cahouet de Beauvais. Il devient trésorier de la Marine au port et arsenal de Brest. Il est permis de penser que l’attribution de cette charge lui fut facilitée par ses relations familiales, principalement celle de son beau-frère, Jean-Baptiste Moufle, Trésorier Général des Troupes de la Maison du Roi. Veuve en 1744, Marie Laurence Guillard épousa en secondes noces, le 24 janvier 1748, Jacques Pierre Cœuret, seigneur du Pont et de Secqueville, enseigne de la Compagnie des Gardes du Pavillon Amiral et des Vaisseaux du Roi, puis Chevalier de Saint Louis et Lieutenant des Vaisseaux du Roi. Ils ont un fils Augustin Charles Marie Félix Joseph Cœuret de Secqueville, lieutenant des Vaisseaux du Roi, aide major de sa Marine au département de Brest et chevalier de l’Ordre Militaire de Saint Louis, qui épousera Marie Josèphe de Lambour. Marie Laurence Guillard fait son testament le 18 juillet 1777 et décède au château d’Amoy le 4 octobre 1782. Seules les terres d’Amoy, Liffermeau et alentours subsistent à l’inventaire. La même année, son fils Pierre Augustin Rocheron d’Amoy épouse Charlotte Élisabeth Jogues de Guedreville, fille mineure d’Augustin Guillaume Jogues de Guedreville, écuyer, seigneur de Germonville, conseiller secrétaire du Roi, Maison Couronne de France près la Cour des */ Aydes du Royaume. Ils ont deux enfants Augustin Charles et Anne Marie Henriette, décédée à l’âge de 10 ans. Augustin Charles Rocheron d’Amoy (1777-1838), né en 1777, se marie en 1796 avec Anne Joséphine de la Plesse, âgée de 16 ans seulement. Elle lui donne deux enfants et meurt de chagrin en 1811, après avoir perdu sa fille Françoise Éléonore.

- Boiseries, datant du XVIIIe siècle ;

- Église Saint-Sulpice, XIIIe siècle. Il existait déjà une église au XIIe siècle ; une nouvelle fut construite à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. Le bâtiment actuel a été reconstruit au XVe siècle sous les vocables de Saint-Sulpice et Saint-Éloi. C'est un simple rectangle de 22 mètres sur 7, surmonté d'un clocher.

La façade Ouest est encadrée de deux contreforts d'angle, pratique qui apparaît au XVe siècle ; le portail porte de grosses et belles ferrures. Le mur Sud est percé de trois baies dont l'une est de style XVe siècle ; deux contreforts encadrent l'ensemble. Une sacristie a été ajoutée ultérieurement ; elle empiète sur le dernier contrefort. Le chevet plat est encadré de deux contreforts dans le prolongement des murs. Il est foré en son milieu par un solide chaînage qui ne va pas jusqu'en haut, ce qui semble indiquer une modification ultérieure de la pente du toit. Le mur Nord porte la trace d'un contrefort qui a été supprimé et celle d'une "porte des morts" près du contrefort Ouest.

L'intérieur entièrement refait au XIXe siècle, est resté intact. C'est une église à une nef, avec voûte en plein cintre en bois, décorée. Le chevet est coupé de manière à former une abside à trois pans. On voit, au centre, au-dessus de l'autel, une statue du Sacré-Cœur et de chaque côté celles de saint Joseph, à gauche, et de la Sainte Vierge, à droite. À l'entrée du chœur, deux statues d'évêques : saint Sulpice et saint Éloi. Un ensemble de bancs fixes remplit la nef : une tribune garnit le fond et recouvre les fonts baptismaux. Sa balustrade est une belle grille en fer forgé. Sous la tribune, près des fonts baptismaux a été relevée la pierre tombale de "Messire Jean-Baptiste Guillart, chevalier seigneur d'Amoy, Oison… décédé le 19 octobre 1691 et inhumé dans cette église le 22 du mesme mois, âgé de soixante et cinq ans". On peut également voir en face de la sacristie, une Annonciation, dans le style de Fragonard et une copie du Saint-Sébastien de Caravage. Plusieurs plaques rappellent également le souvenir de : François Joseph Sutin, curé, guillotiné sous la Terreur en 1793 ; Daniel Henry Simon d'Amoy, décédé le 21 septembre 1885 ; Madame veuve Henri Simon, décédée en 1918 ; Chanoine Pélissier, curé de Tivernon qui desservit Oison de 1935 à 1955 ; les victimes des guerres. En se dirigeant vers la sortie, on trouve un ancien retable Louis XVI en bois peint et doré avec une tête d'angelot.

Personnalités liées à la commune

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- La superficie publiée par l’Insee est la superficie évaluée en 1975 par le service du cadastre de la Direction Générale des Impôts, corrigée des modifications communales intervenues depuis 1975. Elle comprend toutes les surfaces du domaine public et privé, cadastrées ou non cadastrées, à l'exception des lacs, étangs et glaciers de plus d'un kilomètre carré ainsi que des estuaires et ne correspond pas obligatoirement à la surface géographique[13],[14]

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les déchets ménagers résiduels comprennent les déchets obtenus après extraction des autres fractions, valorisables, de déchets.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

Références

- « Gentilés des communes du Loiret », sur www.habitants.fr (consulté le ).

- « Zonage en petites régions agricoles », sur http://agreste.agriculture.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Fiche communale », sur http://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Orthodromie entre "Oison" et "Orléans" », sur le site lion1906 de Lionel Delvarre (consulté le ).

- « Orthodromie entre "Oison" et "Pithiviers" », sur le site lion1906 de Lionel Delvarre (consulté le ).

- « Orthodromie entre "Oison" et "Neuville-aux-Bois" », sur le site lion1906 de Lionel Delvarre (consulté le ).

- « Villes les plus proches d'Oison », sur le site lion1906 de Lionel Delvarre (consulté le ).

- « Histoire géologique du Bassin parisien », sur le site du Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Seine-Normandie (consulté le ).

- « Carte géologique d'Oison » sur Géoportail (consulté le 29 mai 2022).

- « Caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de la commune d'Oison », sur le Système d’information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) en Occitanie (consulté le )

- « Notice associée à la feuille n°327 - Neuville-aux-Bois de la carte géologique harmonisée au 1/50 000ème de la France métropolitaine », sur Infoterre, le site du BRGM (consulté le )

- Insee, « Comparateur de territoire - Commune d'Oison », sur le site de l'Insee (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Indicateurs en données ouvertes (superficie) », sur l'Observatoire des territoires (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Répertoire géographique des communes d'Île-de-France - définition de certains champs (dont la superficie) », sur data.iledefrance.fr (consulté le )

- IGN, « Répertoire géographique des communes (RGC) 2014 », sur drive.google.com

- « Fiche SIGES de la commune », sur le site du Système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Centre-Val de Loire (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune d'Oison », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Gaso »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?). Consultation : janvier 2010.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- [PDF]« Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Loiret- Liste des risques par commune », sur http://www.loiret.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Risques recensés sur la commune d'Oison », sur http://www.georisques.gouv.fr/.

- « Oison - Recensement des cavités souterraines », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Argiles - Aléa retrait-gonflement des argiles - Description du phénomène », sur le site « Géorisques » du ministère de la transition écologique et solidaire (consulté le ).

- « Argiles - Aléa retrait-gonflement des argiles - Carte d'aléa pour le secteur d'Oison », sur le site « Géorisques » du ministère de la transition écologique et solidaire (consulté le ).

- Décret no n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français

- « Cartographie des canalisations de gaz et d'hydrocarbures dans le Loiret », sur http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Dossier départemental des risques majeurs - le risque de transport de matières dangereuses. », sur http://www.loiret.gouv.fr/ (consulté le ).

- Motte 2003, p. 24.

- Motte 2003, p. 23.

- « Les grands principes de la loi municipale de 1884 », sur le site du sénat, (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Oison », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- « Communautés de communes de la région Centre-Val de Loire », sur Dictionnaire toponymique de la région Centre - Val de Loire (consulté le ).

- « Schéma départemental de coopération intercommunale du Loiret », sur http://www.loiret.gouv.fr/, (consulté le ).

- « L’intercommunalité et la Loi NOTRe du 7 août 2015 », sur http://www.mairieconseils.net/, (consulté le ).

- Prudhomme 1798, p. 162.

- « Historique de la décentralisation », sur http://www.collectivites-locales.gouv.fr/, p. 3.

- « Historique de la décentralisation », sur http://www.collectivites-locales.gouv.fr/, p. 41-46.

- « Historique de la décentralisation », sur http://www.collectivites-locales.gouv.fr/, p. 61-72.

- « Historique de la décentralisation », sur http://www.collectivites-locales.gouv.fr/, p. 118-138.

- Gérard Lang, « Le Code officiel géographique (COG) - 4.3. : l’œuvre révolutionnaire », sur http://projetbabel.org/, (consulté le ).

- Denis Jeanson, « Cantons de la région Centre-Val de Loire », sur Dictionnaire toponymique de la région Centre - Val de Loire (consulté le ).

- « Historique de la décentralisation », sur http://www.collectivites-locales.gouv.fr/ (consulté le ), p. 6.

- Gérard Lang, « Le Code officiel géographique (COG) - 4.4. : le Consulat et l'Empire », sur http://projetbabel.org/, (consulté le ).

- « Arrêté du 9 vendémiaire an X portant réduction des justices de paix du département du Loiret - Bulletin des lois de 1801 - page 42 », sur https://gallica.bnf.fr (consulté le ).

- « LOI no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral », JORF no 0114 du 18 mai 2013 p. 8242, (consulté le ).

- « Décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret », sur http://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Question no 460 de M. Jean-Jacques Cottel », sur http://questions.assemblee-nationale.fr/, (consulté le ).

- Masson 1984, p. 395.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Denis Jeanson, « Arrondissements dans la région Centre », sur Dictionnaire toponymique de la région Centre - Val de Loire (consulté le ).

- « Rattachements administratifs de la commune d'Oison », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Législatives 2012 : élections selon des modalités révisées. », sur http://www.vie-publique.fr/ (consulté le ).

- « Délimitation des circonscriptions législatives - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés », sur le site du sénat (consulté le ).

- « Carte du découpage législatif du Loiret », sur http://www.elections-legislatives.fr/ (consulté le ).

- « Rattachements dans le Loiret avant et après la réforme de 2010 », sur http://www.politiquemania.com/ (consulté le ).

- Loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, article 51 et son décret d'application no 2013-938 du 18 octobre 2013.

- « Election des conseillers municipaux et du maire », sur le site de la DGCL (consulté le ).

- Article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales

- « Résultats des élections municipales 2020 », sur le site du Télégramme de Brest (consulté le ).

- « SITOMAP de la région Pithiviers - Rapport annuel 2015 », sur www.sitomap.fr (consulté le ), p. 4.

- « SIRTOMRA- rapport annuel 2015 », sur http://sirtomra.fr/ (consulté le ), p. 11.

- site officiel de BEGEVAL

- « SIRTOMRA- rapport annuel 2015 », sur http://sirtomra.fr/ (consulté le ), p. 8.

- « Schéma de coopération intercommunale du Loiret », sur http://www.loiret.gouv.fr/, (consulté le ), p. 4.

- [PDF]« Les services publics d'eau et d'assainissement. », sur http://www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « composition communale des services d'eau potable pour l'année 2016 », sur http://www.services.eaufrance.fr, (consulté le ).

- Article L1321-1 du Code général des collectivités territoriales et suivants

- AMF, « Loi NOTRe : transfert des compétences « eau et assainissement » aux EPCI à fiscalité propre », sur http://amf83.fr/, (consulté le ).

- « Note sur la tarification des services de l’eau et de l’assainissement », sur http://www.loiret.gouv.fr/, (consulté le ).

- « Observatoire national des services d'eau et d'assainissement », sur http://www.services.eaufrance.fr/ (consulté le ).

- « Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ », sur http://www.services.eaufrance.fr/ (consulté le ).

- Prix de l'eau en 2010 à Oison.

- Prix de l'eau en 2011 à Oison.

- Prix de l'eau en 2012 à Oison.

- Prix de l'eau en 2013 à Oison.

- Prix de l'eau en 2014 à Oison.

- Prix de l'eau en 2015 à Oison.

- Prix de l'eau en 2010 dans le Loiret.

- Prix de l'eau en 2011 dans le Loiret.

- Prix de l'eau en 2012 dans le Loiret.

- Prix de l'eau en 2013 dans le Loiret.

- « Tout savoir sur l’assainissement non collectif », sur le portail ministériel de l'assainissement non collectif (consulté le ).

- « composition communale des services d'assainissement non collectif pour l'année 2016 », sur http://www.services.eaufrance.fr, (consulté le ).

- « CC Plaine du Nord Loiret - SPANC », sur http://cc-plaine-nord-loiret.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes du Loiret

Liens externes

Bibliographie

- Louis Marie Prudhomme, Dictionnaire géographique et méthodique de la République française en 120 départements, volume 1, Paris, Louis Marie Prudhomme, , 673 p. (lire en ligne).

- Collectif, Loiret : un département à l'élégance naturelle, Paris, Christine Bonneton, , 319 p. (ISBN 978-2-86253-234-9)

- Abbé Patron, Département du Loiret : Dictionnaire des communes, Paris, Comédit, 1991, réédition de 1870 (ISBN 978-2-909112-01-5 et 2-909112-01-2)

- Claude Motte, Isabelle Séguy & Christine Théré, avec la collaboration de Dominique Tixier-Basse, Communes d’hier, communes d’aujourd’hui : Les communes de la France métropolitaine, 1801-2001. Dictionnaire d’histoire administrative, Paris, Institut National d’Études Démographiques,, , 408 p. (ISBN 978-2-7332-1028-4, lire en ligne)

- Jean-Louis Masson, Provinces, départements, régions : l'organisation administrative de la France, Paris, Fernand Lanore, , 703 p. (ISBN 2-85157-003-X, lire en ligne).

- Portail des communes de France

- Portail du Loiret

На других языках

[de] Oison

Oison ist eine französische Gemeinde mit 132 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Loiret in der Region Centre-Val de Loire. Sie gehört zum Kanton Pithiviers und zum Arrondissement Pithiviers.[en] Oison

Oison (French pronunciation: [wazɔ̃]) is a commune in the Loiret department in north-central France.- [fr] Oison (Loiret)

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии