world.wikisort.org - France

Montmeyan est une commune française située dans le département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Cet article possède un paronyme, voir Montmélian.

| Montmeyan | |

Le village côté est. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur |

| Département | Var |

| Arrondissement | Brignoles |

| Intercommunalité | Communauté de communes Provence Verdon |

| Maire Mandat |

Louis Reynier 2020-2026 |

| Code postal | 83670 |

| Code commune | 83084 |

| Démographie | |

| Gentilé | Montmeyannais |

| Population municipale |

533 hab. (2019 |

| Densité | 14 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 38′ 51″ nord, 6° 03′ 50″ est |

| Altitude | Min. 358 m Max. 691 m |

| Superficie | 39,43 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Flayosc |

| Législatives | Huitième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Géographie

Géologie et relief

Montmeyan est un village médiéval fortifié[1],[2], bâti à 504 mètres d’altitude sur un promontoire rocheux. Il domine une plaine étroite bordée de plateaux boisés, à proximité des gorges du Verdon et du lac de Sainte-Croix.

La superficie de la commune est de 3 943 hectares dont 1 798 hectares de forêt communale et 255 hectares de forêt domaniale.

Les tours[3] des remparts continuent de surplomber ce village[4] au charme véritable avec des rues étroites et encaissées, des passages voûtés, des traverses en escaliers et des arcs de soutènement. Au noyau médiéval regroupé sur la butte s’est ajoutée une agglomération développée en éventail sur le haut de la pente orientale, du côté le moins abrupt, le mieux abrité du vent et le plus proche de la route.

Le synclinal de Montmeyan est un fossé d’effondrement orienté nord-sud, attribué au premier mouvement alpin de l’Oligocène, qui s’étend sur 12 km entre Quinson et Fox-Amphoux[5]. Il est rempli d’argiles rouges de l’Éocène inférieur, subdivisées en deux masses par un banc de calcaire lacustre[6].

Dans cette plaine étroite, bordée de failles calcaires, affleurent des roches sédimentaires d’âge Jurassique et Crétacé. Ces roches renferment des fossiles rares : œufs et ossements de dinosaures, ammonites, poissons et coquillages (potamides).

Sismicité

Commune située dans une zone de sismicité modérée[7].

Hydrographie et eaux souterraines

Cours d'eau traversant la commune :

- Rivière le Verdon (avec le lac de Montmeyan-Quinson),

- Ruisseau le Beau Rivé.

Climat

Climat classé Csa dans la classification de Köppen et Geiger[8].

Voies de communications et transports

Voies routières

- RD 13 vers Tavernes et Quinson,

- RD 30 vers La Verdière et Régusse[9].

Transports en commun

- Transport en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Commune desservie par le réseau régional de transports en commun Zou !. Les collectivités territoriales ont en effet mis en œuvre un « service de transports à la demande » (TAD), réseau régional Zou ![10].

Intercommunalité

Commune membre de la communauté de communes Provence Verdon et du Pays de la Provence Verte.

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Montmeyan est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[11],[12],[13]. La commune est en outre hors attraction des villes[14],[15].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (76,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (77,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (62,5 %), zones agricoles hétérogènes (17,3 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (13,8 %), terres arables (3,2 %), zones urbanisées (1,5 %), prairies (1,1 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (0,6 %)[16].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[17].

La commune dispose d'un plan local d'urbanisme[18].

Toponymie

Montmeyan apparaît dans les archives dès le XIIe siècle sous le nom de Locus de Monte Meiano puis de Montis Mediani (le « mont qui est au milieu »)[19].

Le mot gaulois Meillan, latinisé en Mediolanum[20], signifie « plaine située au milieu », véritable lieu sacré pour les Gaulois[21]. Montmeyan a probablement été un mediolanum gaulois[22], centre religieux et politique où se réunissaient les tribus (ou cités voisines associées) pour traiter de leurs intérêts communs, dans une enceinte dominant un « plat-pays» rural[23].

Ses habitants sont appelés les Montmeyannais.

Montmeyan se nomme Mount-Meyan en provençal de norme mistralienne et Montmejan dans la norme classique.

- Le village médiéval fortifié

- Maison médiévale du XIIIe siècle, .

- Remparts du XIIe siècle (courtine nord), .

- Porte d’enceinte du XIIe siècle, .

- Ancienne chapelle Saint-Esprit, .

- Le pigeonnier qui était la tour sud-ouest du château fort, .

- Passage qui reliait les deux tours sud du château fort, .

- Sur les toits du village, .

- Côté est, matin du .

Côté est, .

Côté est, .- Le village côté ouest, .

- Côté ouest, .

- Le village sous la neige, .

- Arc-en-ciel après l'orage, .

Histoire

Préhistoire et Antiquité

La présence de l’homme au Paléolithique moyen est attestée sur le territoire de Montmeyan avec le site de l’abri Breuil[24] dans la vallée du Verdon[25]. Plusieurs traces d’habitat Néolithique et de l’âge du bronze avec des enceintes préhistoriques ont été découvertes sur la commune[26].

Un dolmen du chalcolithique sur le plateau de La Colle[27] et deux tumuli[28] (âge du bronze/âge du fer) à La Petite Roquette[29] figurent à l’inventaire des mégalithes de Montmeyan. Au cours de l’âge du fer, les peuplades celto-ligures installent deux camps entourés de gros murs de pierres au Castelar. L’occupation romaine a laissé des vestiges abondants à Enguerne et La Grande Roquette[30]. Un four de potier et des tuiles (tegulae et imbrices) sont répertoriés au nord du village, sur la rive gauche du Beau Rivé[31].

Moyen Âge

Aux XIIe et XIIIe siècles, l’abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon y possède l’église paroissiale, et perçoit les revenus qui y sont attachés[32].

Les Templiers et les Hospitaliers

En , le seigneur Hugues de Montmeyan entre dans l’ordre du Temple et donne la terre de Camp Long ainsi que les droits de pâturage sur tout le territoire de Montmeyan[33],[34]. Il renonce à tous ses droits et héritages au profit de la commanderie de Saint-Maurice[35]. La même année, les Templiers fortifient le Castelar à La Roquette[36]. En , le seigneur de Blachère donne et concède aux chevaliers du Temple toutes les terres cultes et incultes, le droit de pâture ainsi que les eaux des rives du Verdon. Il donne en outre la libre faculté de construire un moulin dans le vallon de Beau Rivé et un local pour préparer le pain[37],[38].

En 1223, la commanderie de Saint-Maurice achète le château de Montmeyan, avec le soutien — probablement financier — de la commanderie du Ruou. L’acte de vente est d’un grand intérêt en ce qui concerne les modalités d’une telle acquisition[39]. Pendant les croisades, Montmeyan jouera un rôle important dans la présence des moines-soldats entre Argens et Verdon.

Après la disparition de l’ordre du Temple en 1308[Note 2], la terre de Montmeyan est réunie au domaine de la cour royale de Provence en 1309, puis passe aux mains des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1312[40]. Arnaud de Trians, comte d’Alife dans le royaume de Naples et neveu du pape Jean XXII, en fait l’acquisition en 1322[41].

La seigneurie de Montmeyan

En 1435, Marguerite de Trians, petite-fille d’Arnaud, épouse Georges de Castellane-Salernes[Note 3] et apporte ainsi le territoire de Montmeyan à la famille de Castellane qui conserve cette seigneurie pendant plus de trois siècles[42]. Entre 1579 et 1660, les Castellane-Montmeyan fournissent six chevaliers à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem[43],[44].

Au XVIIIe siècle, la terre de Montmeyan est morcelée[45] ; la coseigneurie est tenue à deux en 1729 puis à quatre en 1746. Les coseigneurs sont alors Antoine de Castellane, Charles de Grimaldi-Régusse[Note 4], Esprit d'Eymar de Nans et Pierre Brunet de la Salle[46].

La terre de La Roquette a appartenu à la famille d'Oraison pendant trois siècles[47],[Note 5]. La seigneurie de La Roquette est achetée en 1612 par Gaspard de Foresta à Pierre d’Oraison, érigée en baronnie en 1647 puis en marquisat en 1651. Vendue en 1723, la majorité des terres est rachetée en 1817 et permet en 1821 le relèvement du titre de marquis[48],[49].

Révolution française

Durant l’été 1789, les coseigneurs émigrent en Allemagne. En 1790, leurs biens sont encadastrés, les forêts sont déclarées biens nationaux et les terres agricoles sont soit vendues, soit affermées. En 1792, une société patriotique est établie à Montmeyan[50].

À partir de cette période, Montmeyan dépend du district de Barjols et fait partie du canton de Tavernes. En 1793, la population est de 661 habitants[51].

Après la Révolution française

En 1833, la première école publique communale est créée[52],[53]. En 1840, la petite commune de La Roquette est rattachée à Montmeyan qui connaît ainsi un accroissement territorial et démographique[54],[55]. La population atteint alors son maximum historique avec 768 habitants[51].

Pendant la Révolution française de 1848, le club patriotique La société des Rouges est actif dans le village[56]. En 1850, il existe six chambrées[Note 6] dans le village et la société secrète La Nouvelle Montagne est un parti républicain clandestin présidé par Pierre Sicard[Note 7] qui compte plus de 80 membres[57]. À la suite du coup d'État du 2 décembre 1851, Montmeyan fait partie des communes insurgées[58],[59]. Le maire proclame, dans la nuit du 7 au , la mobilisation des hommes de 18 à 50 ans[60] et une centaine d’hommes arrivent à Aups le . Quarante-six républicains Montmeyannais sont poursuivis[61],[62],[63], mais ils sont indemnisés par la République en 1882[64],[65]. Une caserne de gendarmerie est installée dans le village[Note 8] en 1851 pour assurer la surveillance du territoire[66] ; elle y fonctionne jusqu'en [67].

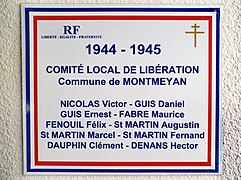

Vingt-huit Montmeyannais sont mobilisés pendant la guerre franco-allemande de 1870[68]. Au cours de la Première Guerre mondiale, quatorze Montmeyannais sont morts pour la France[69],[70],[71]. Durant la Seconde Guerre mondiale, dix Montmeyannais composent le comité local de libération qui s’occupe des tâches de Résistance et prépare la Libération[72],[73],[74]. Les FTP détruisent le pont du Verdon par sabotage le [75],[Note 9].

Dans le contexte de la fin de la guerre d'Algérie, un hameau de forestage est créé fin 1962 pour accueillir 30 anciens harkis et leurs familles[76],[77],[78] ; l’arrivée de ces 141 personnes marque le début d’un nouvel accroissement démographique[68].

- Monument aux morts et plaques mémorielles

- Monument dédié aux Enfants de Montmeyan morts pour la France.

- Détail sud-ouest du monument.

- Détail nord-est du monument.

- Plaque mémorielle des insurgés de 1851 dans le village.

- Plaque mémorielle du comité local de libération dans la mairie.

- Plaque mémorielle des harkis au sud du village.

Politique et administration

La commune de Montmeyan et ses administrés ont été mis à l’honneur et distingués par le prix « Marianne du Civisme » pour avoir obtenu l’un des meilleurs taux de participation de France lors des élections départementales des 22 et [81]. Ce concours de participation électorale est organisé par la Fédération des associations d’anciens maires et adjoints de France avec le soutien de l’Association des maires de France.

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[82]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[83].

En 2019, la commune comptait 533 habitants[Note 10], en diminution de 9,66 % par rapport à 2013 (Var : +4,68 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Enseignement

Établissements d'enseignements[85] :

- École maternelle,

- Écoles primaires à Montmeyan, Régusse, Quinson, Artignosc-sur-Verdon,

- Collèges à Barjols, Aups, Riez, Carcès,

- Lycées à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Brignoles, Manosque.

Santé

Professionnels et établissements de santé[86] :

- Médecins à Régusse, Aups, Barjols,

- Pharmacies à Régusse, Barjols, Aups, Varages, Cotignac, Salernes,

- Hôpitaux à Draguignan, Brignoles, Manosque.

Cultes

- Culte catholique, Paroisse de la Nativité de la Vierge[87], Diocèse de Fréjus-Toulon.

Économie

Entreprises et commerces

Agriculture

Montmeyan tire ses ressources de l’agriculture[Note 11], de l’élevage et du tourisme, fait partie de la communauté de communes Provence Verdon et du syndicat mixte du Pays de la Provence Verte. La cave coopérative vinicole La Montmeyannaise qui datait de 1922[88],[89],[90] a été fermée en 1989, victime de la disparition du vignoble[91].

Tourisme

Plusieurs structures d’hébergement et de restauration existent à Montmeyan : deux campings situés aux portes du village, des gîtes ruraux, des chambres d’hôtes et trois restaurants. Deux centres équestres sont installés dans la commune et la base nautique de Montmeyan Le Lac sert de point d’embarquement pour explorer les basses gorges du Verdon. Une aire de services pour camping-cars se trouve à proximité du village.

Commerces

Le marbre brèche et ses dérivés sont exploités entre 1921 et 1969 à l'ouest du village dans le quartier de la Bouissière[92]. Le gisement produit en même temps des roches ornementales et des roches industrielles. Les roches ornementales sont utilisées pour la décoration (cheminées et plateaux de commodes), la sculpture et l’art funéraire[93]. Les roches industrielles sont concassées, criblées ou broyées (granulats pour bétons et revêtements routiers, sables) ; ce marbre concassé, en granulés, s’appelle le blanc de Montmeyan[94].

- L'exploitation du marbre brèche

- Extraction des blocs de marbre, 1926.

- Échantillon de marbre brèche de Montmeyan.

Budget et fiscalité 2020

En 2020, le budget de la commune était constitué ainsi[95] :

- total des produits de fonctionnement : 892 000 €, soit 1 610 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 73 000 €, soit 1 318 € par habitant ;

- total des ressources d'investissement : 565 000 €, soit 1 020 € par habitant ;

- total des emplois d'investissement : 346 000 €, soit 625 € par habitant ;

- endettement : 145 000 €, soit 261 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d'habitation : 12,50 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 13,50 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 72,00 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0,00 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2018 : médiane en 2018 du revenu disponible, par unité de consommation : 18 220 €[96].

Culture locale et patrimoine

La commune de Montmeyan a obtenu le label de qualité de vie « Villes et villages fleuris ». Elle fait partie du Pays de la Provence Verte qui est labellisé « Pays d’art et d’histoire ». Sur ce territoire, les richesses à découvrir sont liées à la nature, à la culture et aux traditions. Dans le village, un circuit découverte est composé d’une dizaine de panneaux qui apportent un éclairage sur le patrimoine, l’histoire et les traditions locales. Ce circuit dure environ quarante cinq minutes.

Montmeyan célèbre l'oignon, symbole de la commune, le troisième dimanche de septembre. Une foire paysanne s'installe pour l'occasion, avec concours du plus gros oignon et d'épouvantails, pissaladière géante et diverses animations[Note 12],[97]. D'autre part, la fête de la Saint-Léger a lieu le week-end de Pentecôte et la fête de Notre-Dame se déroule le dernier week-end du mois d'août.

Trois sites de la commune ont été classés zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique : la forêt de Pélenc, le Verdon et ses versants boisés, les basses gorges du Verdon et les bois de Malassoque et de la Roquette[98].

Patrimoine civil

- Le village médiéval fortifié comporte des vestiges d'appareil défensif, notamment la tour Charlemagne (tour carrée à archères), une porte d'enceinte et de nombreux éléments architecturaux qui remontent au XIIe siècle.

- Des maisons médiévales[99], dont celle située dans la rue du Couvent[100], datent du XIIIe siècle.

- La tour carrée du Castelar[101], au sommet d’une aiguille rocheuse de La Grande Roquette[102], date du XIIIe siècle ; elle domine les vestiges de l’église et du bourg castral de La Roquette (village abandonné au XVe siècle)[103].

- La maison commune[Note 13] est achevée en 1885 avec la nouvelle mairie[Note 14], l’école de garçons et l’école de filles[104]. Elle abrite aujourd’hui la mairie et la poste.

- Le château de l’Éouvière, édifice du XVIIIe siècle situé au sud du village, est devenu un camping caravaning.

- L'aqueduc de Beau Rivé avec 89 m de longueur et dix arches en plein cintre, construit vers 1865 pour alimenter le canal du Verdon[105].

- Les deux tumuli de La Petite Roquette[106] datent de l’âge du bronze et de l'âge du fer.

- Le dolmen de La Colle[107],[108], au nord-ouest de la commune, date du Chalcolithique.

- L'abri Breuil, découvert en limite nord de la commune à l'Escourche[109] près du Verdon, date du Paléolithique moyen.

- Images anciennes

- Côté ouest, 1905.

- Côté est, 1905.

- Côté sud, 1933.

- Place de la Forge, 1910.

- Tour Charlemagne du XIIe siècle, 1910.

Tour du Castelar du XIIIe siècle, 1910.

Tour du Castelar du XIIIe siècle, 1910.- Aqueduc de Beau Rivé à la fin du XIXe siècle.

- Patrimoine civil

Tumulus de la Petite Roquette, .

Tumulus de la Petite Roquette, . Le site de l'abri Breuil, .

Le site de l'abri Breuil, . Château de l'Éouvière, .

Château de l'Éouvière, .- Aqueduc de Beau Rivé, .

- Le pont de l'Iscle sur le ruisseau Beau Rivé, .

Patrimoine religieux

- L'église paroissiale Notre-Dame, d'architecture romane, date du XIIe siècle et fut modifiée en 1510, 1675 et 1885[110] ; elle a un clocher carré à campanile[111],[112] avec horloge[113] et abrite une statue de la Vierge et de l’Enfant Jésus, œuvre de Dominique Molknecht[114]. Elle renferme également six objets mobiliers monuments historiques (statues, bustes reliquaires et tableaux)[115],[116],[Note 15].

- Le prieuré des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem qui date du XIVe siècle et qui comprend la tour sud-est du château fort, près de l’église dans la rue Paradis, est devenu propriété privée.

- La chapelle Saint-Esprit[Note 16], sur un promontoire rocheux au sommet du village, date du Moyen Âge classique et fut aménagée en habitation au XIXe siècle ; elle fut l’atelier du sculpteur Victor Nicolas au XXe siècle[117], puis est devenue propriété privée.

- Les Trois Croix, érigées sur un point culminant au carrefour des limites de Fox-Amphoux, Montmeyan et Tavernes, ont été un lieu de procession[118] ; on y trouve une table d’orientation.

- Patrimoine religieux

- Église Notre-Dame, .

- Abside de l'église Notre-Dame, .

- Clocher de l'église Notre-Dame, .

- Buste reliquaire de saint Léger, .

- Buste reliquaire de saint Éloi, .

- Ancien prieuré des Hospitaliers, .

- Ancienne chapelle Saint-Esprit devenue l'atelier du sculpteur Victor Nicolas, .

- Les Trois Croix : celle de Montmeyan est au centre, .

Patrimoine mémoriel

- Le monument dédié aux Enfants de Montmeyan morts pour la France, élevé par souscription publique, a été inauguré le [70],[119].

Personnalités liées à la commune

- Saint Marcel (430-510), évêque de Die, est mort et enterré dans un monastère de La Roquette. Vers la fin du XIIe siècle, ses reliques avaient été transférées dans la commanderie de Saint-Maurice qui va l'abriter pendant presque deux siècles. En 1350, les reliques sont transférées dans la collégiale de Barjols.

- Henri Breuil (1877-1961) est un préhistorien qui a donné son nom à l’abri paléolithique découvert au nord de la commune près du Verdon.

- Victor Nicolas (1906-1979) est un sculpteur statuaire qui a réalisé de nombreux monuments dans le Var et les Alpes-Maritimes.

- Roger Taillefer (1907-1999) est un résistant qui a œuvré dans les réseaux de renseignements et de passeurs.

- Charles Michel (né en 1975), président du Conseil européen, ancien Premier ministre belge, séjourne régulièrement dans la commune où se trouve une propriété familiale[120],[121].

Héraldique

|

La commune de Montmeyan porte :

Ce blason est inspiré de celui enregistré par d’Hozier pour la commune, sans croix pattée, et au château uniquement donjonné de trois tourelles (Armorial d’Hozier, section Provence, t. II, page 1588). Les armes de Montmeyan se rapprochent de celles des Castellane, dont elles ne diffèrent que par la montagne parlante sur laquelle est placé le château. Cette famille posséda pendant très longtemps cette terre[122],[123]. La croix pattée de gueules a été rajoutée par la municipalité pour différencier le blason de celui de Saint-Julien qui avait le même, et rappeler la présence protectrice de l'ordre du Temple (Délibération du conseil municipal du 1er juillet 1974)[36].

|

|---|

Pour approfondir

Bibliographie

- Gabriel-Henry Blanc et Jean-Pierre Marseille, Montmeyan, trois siècles d’histoire, Éditions G. Blanc, 1975.

- Montmeyan, sur dignois.fr/

- Montmeyan, sur www.provence7.com/

- Patrimoine religieux, sur l'Observatoire du patrimoine religieux

- Maisons et commanderies de l'Ordre du Temple en France : Saint Maurice de Régusse; Montmeyan

- Charles-Laurent Salch, Atlas des villes et villages fortifiés en France, début du Ve siècle à la fin du XVe siècle, Éditions Publitotal, 1987.

- Jeannine Neri et Francis Mora, Un cantoun en Provence, Haut-Var, Éditions Spot, 1994.

- Marc V.J. Nicolas, Première Guerre mondiale : aux 14 enfants de Montmeyan Morts pour la France, Mairie de Montmeyan, .

- Laissez-vous conter Montmeyan, Communauté de communes Provence Verdon et Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte, 2015.

- Marc V.J. Nicolas, Le marbre brèche de Montmeyan : un gisement exploité de 1921 à 1969, Mairie de Montmeyan, .

- Cavité souterraine : Abri Breuil

Articles connexes

- Liste des anciennes communes du Var

- Huile d'olive de Provence AOC

Liens externes

- Site officiel de la commune

- Photographies aériennes et cartes IGN

- Plans du cadastre

- Le patrimoine architectural et mobilier des communes sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région PACA]

- (fr) Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Inventaire et protections réglementaires de l'environnement des communes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Après la bulle de Clément V du , Charles II ordonne l'arrestation des Templiers du comté de Provence le .

- Georges de Castellane-Salernes et Marguerite de Trians ont 4 fils dont Honoré qui est l'auteur du rameau de Montmeyan.

- La famille Grimaud achète la seigneurie de Régusse en 1613, la terre de Villeneuve Coutelas en 1631, puis fait ériger le tout en marquisat en 1649. Le nom patronymique Grimaud est transformé en Grimaldi à la fin du XVIIe siècle sans aucun lien avec les Grimaldi de Monaco.

- Le castrum de Roqueta Auraisoni apparaît pour la première fois dans la liste des localités du diocèse de Riez dressée en 1232-1244. Il appartient aux seigneurs d’Oraison qui le conservent jusqu’au XVIe siècle.

- D’après Frédéric Négrel, les six chambrées de Montmeyan en 1850 sont : La Chambrée du Fort, La Chambrée Rouge, La Chambrée des Vieux, Les Coucourdiers, La Couronne, La Figuière (chambrée des jeunes).

- Pierre Sicard (1825-1876), maire en 1848 et en 1851, est un acteur majeur de la résistance républicaine à Montmeyan. Maire du soulèvement rural en contre la bastide d’un bourgeois qui bafoue les droits d’usage de l’ancienne forêt seigneuriale, il fait partie des condamnés pour dévastation. En 1850, c’est le président de la société secrète La Nouvelle Montagne, parti républicain clandestin. En , il est élu président de la commission municipale insurrectionnelle et redevient maire. Condamné à la déportation en Algérie, il est interné dans le camp de Bourkika en . Son père meurt pendant son exil et il n’est libéré qu’en . Il décède à Montmeyan avant de pouvoir être indemnisé par la République.

- La caserne de gendarmerie est installée dans l’ancienne maison des Grimaldi-Régusse.

- Le pont sur le Verdon marque la limite entre deux départements ; le Var avec la commune de Montmeyan et les Alpes-de-Haute-Provence avec la commune de Quinson. L’ouvrage saboté par les résistants le 22 juillet 1944 est une belle arche datée du XIIe siècle. Le nouveau pont est construit en 1945 ; il appartient en totalité au département du Var.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Le territoire communal est en zone agricole à dominante polyculture et élevage. L’agriculture y structure les paysages et apporte une identité rurale appréciée par ses habitants et ses touristes (Communauté de communes Provence Verdon).

- Au début du XXe siècle, les Montmeyannais se lancent dans la culture de l’oignon ; on les surnomme alors « leï trousso-cebo » car ils écrasent la fane afin qu’elle mûrisse plus vite et que le bulbe grossisse.

- L’édifice possède un plan rectangulaire symétrique : la mairie est au centre, encadrée par les écoles.

- L’ancienne mairie place de la Forge est vendue aux enchères en 1885, lorsque la maison commune est réceptionnée.

- Six œuvres d'art ont été inscrites au titre d'objet par les Monuments historiques : statue du Christ en croix (sculpture en bois doré du XVIIIe siècle), tableau de Saint Léger, Saint Jean-Baptiste et Notre-Dame (huile sur toile du XVIIIe siècle), statue reliquaire de Saint Léger (sculpture en bois peint et doré du XIXe siècle), tableau de Sainte Agathe et deux évêques, Saint Éloi et Saint Léger (huile sur toile du XVIIIe siècle), buste reliquaire de Saint Éloi (sculpture en bois peint et doré du XIXe siècle) et buste reliquaire de Saint Léger (sculpture en bois peint et doré du XVIIIe siècle).

- Cette chapelle a probablement eu un lien avec l'ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit.

Références

- Charles-Laurent Salch, Atlas des villes et villages fortifiés en France, début du Ve siècle à la fin du XVe siècle, Éditions Publitotal, 1987.

- Vues aériennes du village sur le site Patrimages de la DRAC PACA.

- Joseph-Antoine Durbec, Templiers et Hospitaliers en Provence et dans les Alpes-Maritimes, Éditions Le Mercure Dauphinois, 2001.

- Plan du village de Montmeyan, Mairie de Montmeyan, août 2017.

- Cécile Cornet, Bulletin de la Société Géologique de France, 1976.

- F.-G. Levrault, Mémoires de la Société géologique de France no 85 à no 87, 1959.

- Didacticiel de la réglementation parasismique.

- Table climatique

- Voies routières d'accès à la commune

- Réseau régional de transports en commun

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- PLU sur Géoportail.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Volume II, Éditions Droz, Genève, 1991.

- Auguste Longnon, Les noms de lieu de la France, Éditions Honoré Champion, 1910.

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise : une approche linguistique du vieux-celtique continental, Éditions Errance, 2003.

- Bulletin de la Société de mythologie française, Numéros 198 à 201, Éditions La Société, 2000.

- Camille Jullian, Histoire de la Gaule, Éditions Hachette, 1908.

- L’abri Breuil sur le site Patrimages de la DRAC PACA.

- Jean Gagnepain, Claire Gaillard et Olivier Notter, La composante laminaire dans les industries lithiques du paléolithique moyen du Verdon, Liège, Belgique, 2001.

- Adrien Ghébhard et l’abbé Blanc, Inventaire des Enceintes préhistoriques du département du Var, Bulletin de la Société Préhistorique Française, Commission des enceintes préhistoriques, 1920.

- Philippe Soulier, La France des dolmens et des sépultures collectives, Éditions Errance, 1998.

- Images des tumuli sur le site Patrimages de la DRAC PACA.

- Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Base archéologique, 1997.

- Gallia : fouilles et monuments archéologiques en France métropolitaine, Volume 21-30, CNRS Éditions, 1972.

- Pierre Excoffon, Les ateliers de potiers en Provence, inventaire raisonné, Centre Jean Bérard, OpenEdition, 2009.

- Guy Barruol, Michèle Bois, Yann Codou, Marie-Pierre Estienne, Élizabeth Sauze, « Liste des établissements religieux relevant de l’abbaye Saint-André du Xe au XIIIe siècle », in Guy Barruol, Roseline Bacon et Alain Gérard (directeurs de publication), L’abbaye de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, histoire, archéologie, rayonnement, Actes du colloque interrégional tenu en 1999 à l’occasion du millénaire de la fondation de l’abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, Éditions Alpes de Lumières, Cahiers de Salagon no 4, Mane, 2001, 448 p. (ISSN 1254-9371), (ISBN 2-906162-54-X), p. 223.

- Jean-Luc Aubarbier, La France des Templiers, Éditions Sud Ouest, 2007.

- Ivy-Stevan Guiho, L'ordre des Templiers, Éditions L'Harmattan, 2009.

- La commanderie de Saint-Maurice sur le site Patrimages de la DRAC PACA.

- Bernard Marchand, Dictionnaire des noms de lieux du Var, Éditions de la Société des amis du vieux Toulon et de sa région, 2008.

- Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var, 1962.

- Laurent Dailliez, Les Templiers en Provence, Éditions Alpes-Méditerranée, Nice, 1977.

- E.-G. Léonard, Introduction au Cartulaire manuscrit du Temple (1150–1317), constitué par le marquis d’Albon et conservé à la Bibliothèque nationale, suivie d’un Tableau des maisons françaises du Temple et de leurs précepteurs, éditions Champion, Paris, 1930.

- Thierry Pécout, La commanderie de Saint-Maurice (diocèse de Riez) au début du XIVe siècle : du Temple à l'Hôpital, Provence historique, vol. 45, Fédération Historique de Provence, 1995.

- M.J. Roman, Arnaud de Trians, Bulletin de l'Académie Delphinale, 1901.

- Borel d’Hauterive, Annuaire de la noblesse de France, Éditions Plon, 1894.

- Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790, Archives départementales des Bouches-du Rhône, Éditions Paul Dupont, 1873.

- Louis de la Roque, Catalogue des chevaliers de Malte 1099-1890, Éditions Desaide, 1891.

- Maurice Agulhon, La vie sociale en Provence intérieure au lendemain de la Révolution, Société des études robespierristes, 1970.

- Michel Derlange, Les communautés d'habitants en Provence au dernier siècle de l'Ancien Régime, Association des publications de l'université de Toulouse-Le Mirail, 1987.

- Louis Moréri, Dictionnaire historique, tome 3, Éditions de Basle, 1745.

- Olivier Gorse, Le traitement du fonds Foresta aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Provence historique, Fascicule 230, 2007.

- André Borel d’Hauterive, Annuaire de la pairie et de la noblesse de France, Presses Béthune et Plon, Paris, 1845.

- Auguste Dide et François-Alphonse Aulard, La Révolution française, Société de l'histoire de la Révolution française, Éditions Charavay, 1901.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Laissez-vous conter Montmeyan, Villes et Pays d'art et d'histoire du Pays de la Provence Verte, 2013.

- Le bâtiment mairie-école sur le site du Pays d'art et d'histoire de la Provence Verte.

- Loi no 8707 du , Bulletin des Lois du Royaume de France, Imprimerie Royale, Paris, 1841.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : La Roquette », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- Georges François Renard, La Révolution de 1848, Société de l'histoire de la Révolution de 1848, 1907.

- Frédéric Négrel, Saturnin Brocard (1816-1881) : un proscrit de Montmeyan, Verdon no 5, 2001, sur le site de l’Association 1851.

- Maurice Agulhon, La République au village : les populations du Var de la Révolution à la Deuxième République, Éditions Plon, 1970.

- Édouard Gibelin, Aups à travers les âges, l'école buissonnière, réimpression de l'édition de 1885, Éditions Lacour, 2000.

- Frédéric Négrel, Clandestinité et réseau républicain dans le Haut-Var. La société secrète montagnarde d’Artignosc (1849-1851), sur le site de l’Association 1851.

- Jean-Claude Farcy et Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de , Centre Georges Chevrier, Université de Bourgogne/CNRS), 2013.

- Adolphe Robert, Statistique pour servir à l'histoire du , Éditions Gaittet, 1869.

- Frédéric Négrel, Les Montagnards de Montmeyan, sur le site de l’Association 1851.

- Noël Blache, Histoire de l’insurrection du Var en , Éditions Le Chevalier, Paris, 1869.

- Yannick Rossignol, Les insurgés Varois de 1851 à travers leur indemnisation, Éditions Serre, 2004.

- Karyn Orengo, L’inventaire du patrimoine de la République du Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte (2012-2016), Lettre d’information Patrimoine en Paca no 37, DRAC / MET, .

- Les gendarmes quittent définitivement Montmeyan, Bulletin paroissial illustré de Montmeyan, no 42, .

- Gabriel-Henry Blanc et Jean-Pierre Marseille, Montmeyan, trois siècles d’histoire, Éditions G. Blanc, 1975.

- Marc V.J. Nicolas, Première Guerre mondiale : aux 14 enfants de Montmeyan Morts pour la France, Mairie de Montmeyan, 11 novembre 2014.

- Monument aux morts de Montmeyan sur le site de MémorialGenWeb.

- Le monument aux morts de Montmeyan sur le site du Pays d'art et d'histoire de la Provence Verte.

- Angelin German, Les chemins de la mémoire : 65 ans au service social de la Résistance, Éditions Bonnaud, 2007.

- Cahier no 1 des décisions du CLL de Montmeyan, séance du , archives communales de Montmeyan déposées aux archives départementales (E dépôt 5 / 1 W 5).

- Rapport des Renseignements généraux de Brignoles, 6 octobre 1944, fonds de la préfecture de Draguignan aux archives départementales (1 W 46).

- Victor Masson, La Résistance dans le Var (1940-1944), Éditions de l'Association des mouvements unis de la Résistance et des maquis du Var, 1983.

- Mohamed Benane, Des vies : 62 enfants de harkis racontent, Éditions de l'Atelier, 2010.

- Dominique Ceaux et Simon Chassard, Aux harkis, la France reconnaissante, Ministère des Armées, juillet 2018.

- Nicolas Skopinski, La mémoire blessée des harkis, Ça m'intéresse, 23 avril 2022.

- Journal officiel de la République française. Lois et décrets, parution 17 septembre 1943, (en ligne).

- Joseph Salvarelli, Les Administrateurs du département du Var (1790-1897). Notices biographiques, Draguignan, 1897, pp.354-355

- Des « Marianne » contre l'absentéisme électoral, Var-Matin, .

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Établissements d'enseignements

- Professionnels et établissements de santé

- Paroisse de Montmeyan

- Nicole Tuccelli et Carole Pauvarel, La cooperative vinicole La Montmeyannaise, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Direction Culture et Patrimoine, Service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, 2003.

- Michel Cadé, L'histoire à travers champs, Éditions des presses universitaires de Perpignan, 2002.

- La coopérative vinicole La Montmeyannaise sur le site du Pays d'art et d'histoire de la Provence Verte.

- Fonds de la cave coopérative de Montmeyan aux archives départementales.

- Marc V.J. Nicolas, Le marbre brèche de Montmeyan : un gisement exploité de 1921 à 1969, Mairie de Montmeyan, .

- Jean-Paul Masse, Roches ornementales et insolites du Midi, Association Patrimoine, 2014.

- Gabriel Blanc, La carrière de marbre de Montmeyan, Attestation du 15 décembre 1980, Archives communales de Montmeyan.

- Les comptes de la commune

- Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet

- Laissez-vous conter Montmeyan, Communauté de communes Provence Verdon et Pays d'art et d'histoire de la Provence Verte, 2015.

- Liste des ZNIEFF de la commune de Montmeyan sur le site de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel.

- Congrès Archéologique de France, Monuments du Var, Société française d’archéologie, 2002.

- Société française d’archéologie, Congrès archéologique de France : département du Var, 2005.

- La tour du Castelar sur le site Patrimages de la DRAC PACA.

- Élisabeth Sauze, Inventaire général du patrimoine culturel de Montmeyan, Direction régionale de la culture et du patrimoine Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille, 2002.

- Elisabeth Sauze, Bourg castral de La Roquette à Montmeyan, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Direction Culture et Patrimoine, Service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, 2002.

- Mairie-école, actuellement mairie et poste, Notice sur le patrimoine de la République, Pays de la Provence Verte, 2015.

- Alphonse Alexis Debauve, Manuel de l'ingénieur des ponts et chaussées, Éditions Dunod, 1873.

- Gaëtan Congès, Inventaire général du patrimoine culturel de Montmeyan, Service régional d’archéologie Provence-Alpes-Côte d’Azur, Aix-en-Provence, 1997.

- Hélène Barge et Eric Mahieu, Les mégalithes du Var : programme de classement, restauration, mise en valeur, Bilan scientifique 1992, S.R.A., DRAC-PACA.

- Inventaire des mégalithes du département du Var sur le site d'ArchéoProvence.

- André d’Anna, Atlas préhistorique du Midi méditerranéen : feuille de Draguignan, Laboratoire d’anthropologie et de préhistoire des pays de la Méditerranée occidentale (France), Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1980.

- Restauration de l'église de Montmeyan, Bulletin paroissial illustré de Montmeyan, no 56, .

- Étienne Sved, Provence des campaniles, Éditions Équinoxe, 1969.

- Le campanile, Les carnets du patrimoine no 3, Éditions du Conseil général du Var, 2004.

- Une horloge sur le clocher de Montmeyan, Bulletin paroissial illustré de Montmeyan, no 59, .

- Les œuvres de Mahlknecht sur le site des Archives nationales (base Arcade).

- Marc V.J. Nicolas, Les œuvres d'art de l'église de Montmeyan, Mairie de Montmeyan, .

- Les objets protégés au titre des Monuments historiques sur le site de la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (base Palissy).

- Jeannine Neri et Francis Mora, Un cantoun en Provence, Haut-Var, Éditions Spot, 1994.

- Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var, no 1 et no 2, 1848.

- Inauguration du monument aux morts de Montmeyan, Bulletin paroissial illustré de Montmeyan, no 60, .

- Antoine Clevers et Nancy Ferroni, C'est la fin des vacances, La Dernière Heure, .

- Les secondes résidences de nos politiques, La Nouvelle Gazette, .

- Louis de Bresc, Armorial des communes de Provence, Éditions Bachelin-Deflorenne, Paris, 1866, sur le site de Google books.

- « Vexillologie et Héraldique provençale. Provence d'Argens en Verdon : Montmeyan », sur le site personnel de Dominique Cureau

- Portail des communes de France

- Portail de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem

- Portail du Var

- Portail de l'ordre du Temple

На других языках

[de] Montmeyan

Montmeyan ist eine französische Gemeinde mit 533 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Var in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie gehört zum Arrondissement Brignoles und zum Kanton Flayosc.[en] Montmeyan

Montmeyan (French pronunciation: [mɔ̃mɛjɑ̃]; Mount-Meyan in Provençal language of Mistralian norm and Montmejan in classical norm) is a commune (municipality), located in the department of Var, in the region of Provence-Alpes-Côte d'Azur, southeastern France.- [fr] Montmeyan

[ru] Монмейан (Вар)

Монмейа́н (фр. Montmeyan) — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Бриньоль, кантон Флейоск[1].Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии