world.wikisort.org - France

Launac est une commune française située dans le département de la Haute-Garonne en région Occitanie.

| Launac | |

Château de Launac. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Haute-Garonne |

| Arrondissement | Toulouse |

| Intercommunalité | Communauté de communes des Hauts Tolosans |

| Maire Mandat |

Nicolas Alarcon 2020-2026 |

| Code postal | 31330 |

| Code commune | 31281 |

| Démographie | |

| Gentilé | Launacais |

| Population municipale |

1 336 hab. (2019 |

| Densité | 60 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 44′ 38″ nord, 1° 10′ 53″ est |

| Altitude | Min. 139 m Max. 253 m |

| Superficie | 22,32 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Toulouse (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Léguevin |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://mairie-launac.fr/ |

| modifier |

|

Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le pays de Rivière-Verdun, un petit pays d'élection de l'est de la Gascogne, à l'écart des grandes voies de communication, et s'étageant sur les terrasses de la rive gauche de la Garonne, entre la vallée de la Save et la Lomagne, et se prolongeant en Gascogne toulousaine. Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le ruisseau de Marguestaud, le ruisseau de Saint-Pierre, le ruisseau de fontarrieu, le ruisseau de mondy et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Launac est une commune rurale qui compte 1 336 habitants en 2019, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1975. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse. Ses habitants sont appelés les Launacais ou Launacaises.

Le patrimoine architectural de la commune comprend un immeuble protégé au titre des monuments historiques : le château, inscrit en 1927 puis en 1991.

Géographie

Localisation

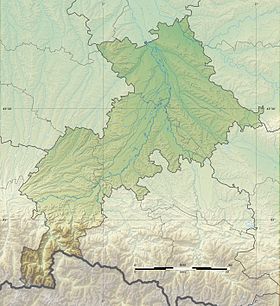

La commune de Launac se trouve dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie[I 1].

Elle se situe à 26 km à vol d'oiseau de Toulouse[1], préfecture du département, et à 17 km de Léguevin[2], bureau centralisateur du canton de Léguevin dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[I 1]. La commune fait en outre partie du bassin de vie de Grenade[I 1].

Les communes les plus proches[Note 1] sont[3] : Thil (3,8 km), Larra (4,1 km), Saint-Cézert (4,5 km), Bretx (4,5 km), Pelleport (5,2 km), Le Burgaud (6,0 km), Saint-Paul-sur-Save (6,1 km), Drudas (6,6 km).

Sur le plan historique et culturel, Launac fait partie du pays de Rivière-Verdun, un petit pays d'élection de l'est de la Gascogne sis à l'écart des grandes voies de communication. Ce territoire s'étage sur les terrasses de la rive gauche de la Garonne, entre la vallée de la Save et la Lomagne, et se prolonge plein est en Gascogne toulousaine[4].

Launac est limitrophe de sept autres communes.

Géologie et relief

La superficie de la commune est de 2 232 hectares ; son altitude varie de 139 à 253 mètres[6].

Hydrographie

La commune est dans le bassin de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[7]. Elle est drainée par le ruisseau de Marguestaud, le ruisseau de Saint-Pierre, le ruisseau de fontarrieu, le ruisseau de mondy, le ruisseau de Bartasse, le ruisseau de Claoué, le ruisseau de Gravery, le ruisseau de Larrivet, le ruisseau d'en doucet, le ruisseau des Poujoulets et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 29 km de longueur totale[8],[Carte 1].

Le ruisseau de Marguestaud, d'une longueur totale de 23,2 km, prend sa source dans la commune de Caubiac et s'écoule du sud-ouest vers le nord-est. Il traverse la commune et se jette dans la Garonne à Verdun-sur-Garonne (82), après avoir traversé 10 communes[9].

Le ruisseau de Saint-Pierre, d'une longueur totale de 20,8 km, prend sa source dans la commune de Pelleport et s'écoule du sud-ouest vers le nord-est. Il traverse la commune et se jette dans le ruisseau de Marguestaud à Aucamville (82), après avoir traversé 8 communes[10].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat du Bassin du Sud-Ouest », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[11]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[12].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[14] complétée par des études régionales[15] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Savenès_man », sur la commune de Savenès, mise en service en 1986[16] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[17],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 13,1 °C et la hauteur de précipitations de 684,4 mm pour la période 1981-2010[18]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Toulouse-Blagnac », sur la commune de Blagnac, mise en service en 1947 et à 21 km[19], la température moyenne annuelle évolue de 13,3 °C pour la période 1971-2000[20], à 13,8 °C pour 1981-2010[21], puis à 14,3 °C pour 1991-2020[22].

Milieux naturels et biodiversité

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 5] est recensée sur la commune[23] : les « bois du Burgaud, du Fonzau, et du Galembrun » (560 ha), couvrant 5 communes dont quatre dans la Haute-Garonne et une dans le Tarn-et-Garonne[24].

Urbanisme

Typologie

Launac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[25],[I 2],[26].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 527 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[I 3],[I 4].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (92,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (94,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (68,1 %), zones agricoles hétérogènes (24,2 %), forêts (5,9 %), zones urbanisées (1,9 %)[27].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

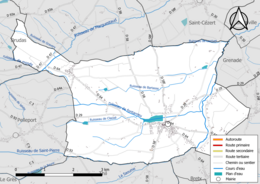

Voies de communication et transports

- Par la route : la départementale 1 (D1) passe au sud du village.

- Par le train : la gare de Castelnau-d'Estrétefonds, située sur la ligne de Brive-la-Gaillarde - Toulouse-Matabiau est la plus proche du village.

- Par l'avion : l'aéroport international de Toulouse-Blagnac est situé à une trentaine de kilomètres de Launac.

La ligne 326 du réseau Arc-en-Ciel relie la commune à la gare de Castelnau-d'Estrétefonds, en correspondance avec des TER Occitanie en direction de Toulouse-Matabiau, la ligne 328 relie le lieu-dit Galembrun à Grenade, la ligne 362 relie le centre de la commune à la gare routière de Toulouse et la ligne 373 relie le centre de la commune à la gare routière de Toulouse également depuis Cadours.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Launac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations et séisme (sismicité très faible)[28]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[29].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le ruisseau de Saint-Pierre. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1993, 1994, 1999, 2007, 2009 et 2017[30],[28].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (88,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 529 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 529 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 98 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[31],[Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[32].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1992, 2003, 2011 et 2016 et par des mouvements de terrain en 1999[28].

Toponymie

Histoire

La baronnie de Launac

La baronnie de Launac fut créée en 1200 par les Comtes de l’Isle à l’emplacement d’un ancien domaine romain. En 1297, Izarn Jourdain de l’Isle organisa la vie du village en lui octroyant une charte de coutumes qui comprenait l’ensemble des droits et devoirs du seigneur et des habitants. Le village, construit contre le château, était entouré de fossés. Il comportait cinq rues parallèles et une rue perpendiculaire, la rue du puits. Un pont-levis permettait d’accéder au château. Le tracé des rues n’a pas changé, à l’exception de la rue obscure qui disparut quand on construisit la halle au XIXe siècle. Les dernières parties du fossé n’ont été comblées qu’au milieu du XXe siècle. La Traversée des fossés et la Promenade des anciens fossés en rappellent aujourd’hui le souvenir.

Galembrun

Galembrun est un hameau de Launac. Une bastide, c'est-à-dire une ville nouvelle, y fut fondée le par Izarn Jourdain de l’Isle, seigneur de Launac, qui offrit à tous ceux qui bâtiraient ici privilèges, franchises et sauvegarde. Mais à la fin du XIVe siècle, seulement quarante foyers étaient venus s'y installer et Galembrun fut alors rattachée à Launac, chef-lieu de baronnie[33].

Bataille de Launac, 5 décembre 1362

En 1286 l’union du comté de Foix et de la vicomté de Béarn rassembla un vaste territoire et marqua le début de la rivalité avec le comté d’Armagnac. Gaston III de Foix dit Fébus, (1331-1391), comte de Foix et vicomte de Béarn, fut l’un des seigneurs les plus puissants de son temps. Fin lettré, il entretint à Orthez une cour fastueuse. La bataille de Launac, le , marqua le sommet de ce conflit. Gaston Fébus fut victorieux du comte d’Armagnac. Il captura la majorité de ses adversaires et leur extorqua une énorme rançon qui en fit un des seigneurs les plus riches de son temps. Le baron de Launac, allié des Armagnac, fut fait prisonnier[34].

Launac au XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, Launac était un centre commercial important et le siège d’une puissante baronnie. On aménagea alors la place devant l’église et on fit construire les maisons à couverts. Le village était peuplé de nombreux bourgeois enrichis qui occupaient les charges de la seigneurie : juges, hommes de loi, praticiens. Les maisons aisées furent construites dans l’actuelle rue du Parc. La famille de Goudin s’y fit construire un hôtel particulier, bordé à l’arrière par un grand parc avec une orangerie à arcades. Passé par héritage dans la famille Framond de la Framondie, l’hôtel particulier accueille aujourd’hui la mairie de Launac[35].

Launac au XIXe siècle

Au XIXe siècle, le village changea de physionomie et les routes furent tracées. La halle, réalisée par l’architecte Pierre Esquié, fut achevée en 1854. L’église Saint-Étienne fut dessinée par les architectes Delort et Jaffert. Achevée en 1854, elle fut consacrée en 1880. Enfin, au bout de l’allée du foirail, on construisit la mairie-école[36],[37].

Politique et administration

La mairie.

Administration municipale

Le nombre d'habitants au recensement de 2017 étant compris entre 500 habitants et 1 499 habitants, le nombre de membres du conseil municipal pour l'élection de 2020 est de quinze[38],[39].

Rattachements administratifs et électoraux

Commune faisant partie de la cinquième circonscription de la Haute-Garonne, de la communauté de communes des Hauts Tolosans et du canton de Léguevin (avant le redécoupage départemental de 2014, Launac faisait partie de l'ex-canton de Grenade) et avant le de la communauté de communes de Save et Garonne.

Tendances politiques et résultats

https://www.annuaire-mairie.fr/ancien-maire-launac.html Liste des maires de la Launac

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[41]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[42].

En 2019, la commune comptait 1 336 habitants[Note 8], en diminution de 1,4 % par rapport à 2013 (Haute-Garonne : +7,81 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

| selon la population municipale des années : | 1968[45] | 1975[45] | 1982[45] | 1990[45] | 1999[45] | 2006[46] | 2009[47] | 2013[48] |

| Rang de la commune dans le département | 141 | 147 | 170 | 155 | 141 | 137 | 138 | 131 |

| Nombre de communes du département | 592 | 582 | 586 | 588 | 588 | 588 | 589 | 589 |

Enseignement

Launac fait partie de l'académie de Toulouse. Launac fait partie du secteur de recrutement du collège de Cadours et du lycée de Pibrac.

Culture

Le parc du château est remarquable par sa taille et les nombreuses espèces d'arbres présentes, et quelques ruines de briques rappellent la présence d'une orangerie[49].

Le premier week-end de juillet depuis sa création en 2005 a lieu dans le parc le festival Wassa'n Africa, gratuit et ouvert à tous, il a pour but de célébrer les cultures africaines.[50]

Activités sportives

L'association sportive Launac-Larra gère une école de football pour les enfants de 6 à 19 ans, et une équipe sénior foot-loisir.

Une équipe de rugby Launac - Saint-Paul est aussi active. Le club de rugby XV de la Save est champion de France 3eme serie en 2018 face au RC Rougier(12). Rencontre se déroulant sur le terrain de Graulhet (81)

Une association d'aviron de Launac s'entraine sur le lac. Il existe aussi une association de roller skating[51].

Écologie et recyclage

La collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés ainsi que la protection et la mise en valeur de l'environnement se font dans le cadre de la communauté de communes de Save et Garonne[52].

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 518 ménages fiscaux[Note 9], regroupant 1 334 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 22 290 €[I 5] (23 140 € dans le département[I 6]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 7] | 7,1 % | 9,8 % | 7,6 % |

| Département[I 8] | 7,7 % | 9,6 % | 9,3 % |

| France entière[I 9] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 884 personnes, parmi lesquelles on compte 80,1 % d'actifs (72,5 % ayant un emploi et 7,6 % de chômeurs) et 19,9 % d'inactifs[Note 10],[I 7]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Toulouse, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 4],[I 10]. Elle compte 129 emplois en 2018, contre 153 en 2013 et 121 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 644, soit un indicateur de concentration d'emploi de 20,1 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 67,7 %[I 11].

Sur ces 644 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 73 travaillent dans la commune, soit 11 % des habitants[I 12]. Pour se rendre au travail, 92,4 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 0,3 % les transports en commun, 4 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,3 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 13].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

90 établissements[Note 11] sont implantés à Launac au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 12],[I 14].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 90 | ||

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 9 | 10 % | (5,7 %) |

| Construction | 17 | 18,9 % | (12 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 26 | 28,9 % | (25,9 %) |

| Activités financières et d'assurance | 1 | 1,1 % | (3,8 %) |

| Activités immobilières | 1 | 1,1 % | (4,2 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 13 | 14,4 % | (19,8 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 14 | 15,6 % | (16,6 %) |

| Autres activités de services | 9 | 10 % | (7,9 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 28,9 % du nombre total d'établissements de la commune (26 sur les 90 entreprises implantées à Launac), contre 25,9 % au niveau départemental[I 15].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[53] :

- Holding Arslan TC, activités des sociétés holding (1 860 k€)

- @Llo Buro, commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (988 k€)

- SARL De La Plaine, activités de soutien aux cultures (268 k€)

- Exodel, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (71 k€)

- Embusque Energia, production d'électricité (19 k€)

Agriculture

La commune est dans les « Coteaux du Gers », une petite région agricole occupant une partie nord-ouest du département de la Haute-Garonne, caractérisée par une succession de coteaux peu accidentés, les surfaces cultivées étant entièrement dévolues aux grandes cultures[54]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 13] sur la commune est la culture de céréales et/ou d'oléoprotéagineuses[Carte 5].

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 40 | 34 | 31 | 30 |

| SAU[Note 14] (ha) | 1 688 | 1 904 | 1 735 | 1 649 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 40 lors du recensement agricole de 1988[Note 15] à 34 en 2000 puis à 31 en 2010[56] et enfin à 30 en 2020[Carte 6], soit une baisse de 25 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 57 % de ses exploitations[57],[Carte 7]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 1 688 ha en 1988 à 1 649 ha en 2020[Carte 8]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 42 à 55 ha[56].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Le château de Launac

Les vicomtes de Gimoes élevèrent au XIIe siècle un puissant château autour duquel fut créé un village fortifié qui devint un des centres les plus importants de la région. En 1148 le château passa dans la maison de l’Isle (Jourdain), qui accorda à Launac sa charte de coutumes en 1297. Démantelée après le traité de Paris de 1229, la forteresse fut rebâtie au XVe siècle par les Carmaing de Nègrepelisse. Elle comportait quatre tours d’angle dont une ancienne tour du XIIe siècle. Ce château fut sans doute à nouveau démantelé par Richelieu sous le règne de Louis XIII. Il en subsiste aujourd’hui deux ailes, dont l’aile nord coiffée d’une rangée de mâchicoulis et d’un chemin de ronde ainsi que la tour du XIIe siècle. À partir du XVIIe siècle le château devint la propriété de différents parlementaires toulousains, dont Nicolas d'Aguin en 1710 qui modernisa l’édifice, et en 1737, Jean-François Tournier de Vaillac, qui choisit cependant de résider dans son château de Larra. À l’intérieur du château se trouvent une cheminée monumentale et des décors peints du XVe siècle.

- La tour du château.

- Façade nord du château.

Église Saint-Étienne

L’église date de 1854, elle fut construite à l’emplacement d’un édifice ancien mentionné dans le testament de Bertrand de l’Isle du . Cette première église fut incendiée en 1580 par les protestants venus de Mas-Grenier. En 1850, le conseil municipal décida de détruire la vieille église de terre qui était vétuste. Le chantier fut conduit par le curé Crabier, curé de la paroisse de 1841 à 1891. Les plans furent dessinés par les architectes Delort et Jaffert et la construction réalisée par les maîtres maçons Esparbes et Delille. En 1867 le curé fit un courrier à l’Impératrice pour demander un secours supplémentaire (4 800 francs avaient déjà été accordés). Les travaux furent achevés en 1871. Le chantier avait coûté 34 369,29 Francs. En 1877 on réalisa la voûte de l’église et on travailla aux deux chapelles. En 1879 on modifia le clocher avec un beffroi. On installa les vitraux et la rosace. Le l’église fut consacrée par le cardinal Deprez, archevêque de Toulouse, comme en témoigne le vitrail de la chapelle des fonts baptismaux. Dans le chœur sont représentées des scènes de la vie de saint Étienne qui donne son nom à l’église. Il s'agit actuellement d'une des seule églises du département[58] ou la messe est célébrée selon le rite tridentin[59],[60].

- L'église Saint-Étienne.

Église Saint-Barthélemy de Galembrun

L’existence d’une première église est mentionnée dans les archives en 1360. Au XIXe siècle, elle était devenue vétuste et il fut donc décidé de la reconstruire. L’architecte Edmond Chambert réalisa cette église à nef unique à partir de 1846 mais le clocher fut ajourné dans l’attente de nouvelles ressources. C’est Jacques-Jean Esquié, architecte départemental, qui, à partir de 1851, construisit l’élégant clocher–tour octogonal sur porche. De 1858 à 1862 il éleva les murs de l’église et réalisa une fausse voûte d’ogives. Le tableau (fin XVIIIe, début XIXe siècle) Saint Exupère distribuant des aumônes aux nécessiteux est classé. En 1896, le décor s’enrichit de deux vitraux de A. Domerc et de trois autels de marbre. En 1986, de nouveaux travaux de restauration furent réalisés.

Halle de Launac

La première halle de Launac se tenait contre l’église. Mais le elle s'effondra faisant une quarantaine de blessés. La municipalité décida de la reconstruire à un nouvel emplacement. Elle confia les travaux à l’architecte toulousain Jacques-Jean Esquié (1817-1884). Les travaux de la nouvelle halle s’étalèrent de 1852 à 1854. La façade principale est ouverte par un grand arc et les façades latérales comptent chacune sept arcades en plein cintre séparées par six contreforts. Le couvrement d’origine fut remplacé ultérieurement par une charpente métallique. L’appareil mixte de briques et galets, initialement enduit, fut mis au jour lors de la restauration en 2009. Il y avait autrefois quatre foires par an : le , le , le et le . On y vendait les productions locales, l’activité agricole étant la vocation dominante de Launac.

- La façade sud de la halle.

- L'intérieur.

Personnalités liées à la commune

- Gaston III de Foix-Béarn (1331-1391) Bataille de Launac ;

- Famille de Beaumanoir ;

- Henri Marès (1820-1902), a établi le protocole du soufrage des vignes contre l’oïdium ;

- Jacques-Jean Esquié (1817-1884)[61].

Pour approfondir

Bibliographie

Voir aussi

- Communes de la Haute-Garonne

- Communauté de communes de Save et Garonne

Liens externes

- Site officiel

- Site officiel de l'office de tourisme Save et Garonne

- Site officiel du château de Launac

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[13].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[55].

- Cartes

- « Carte hydrographique de Launac » sur Géoportail (consulté le 5 novembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Métadonnées de la commune de Launac » (consulté le ).

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Launac » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans la Haute-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Launac » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la Haute-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Launac » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Launac » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans la Haute-Garonne » (consulté le ).

Autres sources

- Stephan Georg, « Distance entre Launac et Toulouse », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Launac et Léguevin », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Launac », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 364-365.

- Carte IGN sous Géoportail

- Répertoire géographique des communes, publié par l'Institut national de l'information géographique et forestière, [lire en ligne].

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Launac », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « le ruisseau de Marguestaud »

- Sandre, « le ruisseau de Saint-Pierre »

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Savenès_man - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Launac et Savenès », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Savenès_man - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Launac et Blagnac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Toulouse-Blagnac - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Toulouse-Blagnac - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Toulouse-Blagnac - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Launac », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « bois du Burgaud, du Fonzau, et du Galembrun » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Launac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans la Haute-Garonne », sur www.haute-garonne.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Launac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- Étienne Grillou, L’Histoire locale enseignée à Thil, Launac, Garac, Galembrun, Caubiac en Gimoes, Toulouse, Imprimerie Lion, 1941, 104 p.

- « Monographie du village », sur alac.larra.free.fr (consulté le ).

- Rumeau, Cahier de doléances de Launac et Thil, préludes des Etats Généraux de 1789, 1892.

- Campistron, Monographie de Launac, 1885.

- Jean-Louis Frapech, Patrice Lagorce, Le Pays de Save et Garonne, collection Mémoire en Images, Editions Alan Sutton, 2007, 128 p. (ISBN 978-2-84910-722-5).

- art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- « Résultats des élections municipales et communautaires 2020 », sur https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales-2020 (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- « PARC DE LAUNAC, LAUNAC », sur Office de Tourisme Save & Garonne (consulté le ).

- « Accueil », sur Wassa'n Africa (consulté le ).

- « Sport | Catégorie d’items | Mairie de Launac » (consulté le ).

- « Communauté de communes des Hauts Tolosans », sur CC Hauts Tolosans (consulté le ).

- « Entreprises à Launac », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Launac - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département de la Haute-Garonne » (consulté le ).

- « Messe dans la forme extraordinaire », sur asso.fr (consulté le ).

- http://a-c-l.perso.neuf.fr/

- « Doyenne du grand selve - », sur Doyenne du grand selve (consulté le ).

- Musée Paul-Dupuy, Jacques-Jean Esquié, architecte de fonction toulousain, 1817-1884, éditions Imprimerie du Sud, 1992, 112 p. (ISBN 2-905880-07-4).

- Portail des communes de France

- Portail de la Haute-Garonne

На других языках

[de] Launac

Launac ist eine französische Gemeinde mit 1.336 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Arrondissement Toulouse und zum Kanton Léguevin (bis 2015: Kanton Grenade). Die Einwohner werden Launacais genannt.[en] Launac

Launac is a commune in the Haute-Garonne department in southwestern France.- [fr] Launac

[ru] Лонак

Лона́к (фр. и окс. Launac) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Гренад. Округ коммуны — Тулуза.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии