world.wikisort.org - France

Latour-de-Carol Écouter (La Tor de Querol en catalan) est une commune française, située en Cerdagne, dans le sud-ouest du département des Pyrénées-Orientales en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans la Cerdagne, une haute plaine à une altitude moyenne de 1 200 m d'altitude, qui s'étend d'est en ouest sur une quarantaine de kilomètres entre Mont-Louis et Bourg-Madame.

| Latour-de-Carol | |

Début de la ligne ferroviaire de Cerdagne et de ses « petits trains jaunes » à Latour-de-Carol. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Pyrénées-Orientales |

| Arrondissement | Prades |

| Intercommunalité | Communauté de communes Pyrénées Cerdagne |

| Maire Mandat |

Cécile Houyau 2020-2026 |

| Code postal | 66760 |

| Code commune | 66095 |

| Démographie | |

| Gentilé | Carolans |

| Population municipale |

439 hab. (2019 |

| Densité | 35 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 42° 27′ 57″ nord, 1° 53′ 23″ est |

| Altitude | Min. 1 209 m Max. 2 080 m |

| Superficie | 12,63 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton des Pyrénées catalanes |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Exposée à un climat de montagne, elle est drainée par le Riu de Querol, Riu de Salit, Riu de Tarterès et par un autre cours d'eau. Incluse dans le parc naturel régional des Pyrénées catalanes, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (« Capcir, Carlit et Campcardos ») et deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Latour-de-Carol est une commune rurale qui compte 439 habitants en 2019, après avoir connu un pic de population de 1 635 habitants en 1836. Ses habitants sont appelés les Carolans ou Carolanes.

Géographie

Localisation

La commune de Latour-de-Carol se trouve dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie et est frontalière avec l'Espagne (Catalogne)[I 1].

Elle se situe à 86 km à vol d'oiseau de Perpignan[1], préfecture du département, et à 47 km de Prades[2], sous-préfecture.

Les communes les plus proches[Note 1] sont[3] : Enveitg (2,2 km), Ur (4,0 km), Dorres (4,6 km), Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (5,4 km), Bourg-Madame (5,7 km), Palau-de-Cerdagne (8,4 km), Porta (8,5 km), Estavar (8,9 km).

Sur le plan historique et culturel, Latour-de-Carol fait partie de la région de la Cerdagne, une haute plaine à une altitude moyenne de 1 200 m d'altitude, qui s'étend d'est en ouest sur une quarantaine de kilomètres entre Mont-Louis et Bourg-Madame[4].

Géologie et relief

L'altitude de la commune varie de 1 209 à 2 080 mètres[7].

La commune est classée en zone de sismicité 4, correspondant à une sismicité moyenne[8].

Hydrographie

Le Carol, affluent en rive droite du Sègre, traverse la commune du nord au sud.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat des marges montargnardes », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[9]. En 2020, la commune ressort du type « climat de montagne » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, la température décroît rapidement en fonction de l'altitude. On observe une nébulosité minimale en hiver et maximale en été. Les vents et les précipitations varient notablement selon le lieu[10].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[9].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[12] complétée par des études régionales[13] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Ste Léocadie », sur la commune de Sainte-Léocadie, mise en service en 1981[14] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[15],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 9,7 °C et la hauteur de précipitations de 567,3 mm pour la période 1981-2010[16]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Perpignan », sur la commune de Perpignan, mise en service en 1924 et à 86 km[17], la température moyenne annuelle évolue de 15,4 °C pour la période 1971-2000[18], à 15,7 °C pour 1981-2010[19], puis à 16,1 °C pour 1991-2020[20].

Milieux naturels et biodiversité

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[21],[22]. Dans ce cadre, la commune fait partie[23]. Un espace protégé est présent sur la commune : le parc naturel régional des Pyrénées catalanes, créé en 2004 et d'une superficie de 139 062 ha, qui s'étend sur 66 communes du département. Ce territoire s'étage des fonds maraîchers et fruitiers des vallées de basse altitude aux plus hauts sommets des Pyrénées-Orientales en passant par les grands massifs de garrigue et de forêt méditerranéenne[24],[25].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 5].

Le site Natura 2000 Capcir-Carlit-Campcardos couvre une superficie de 39 760 ha sur le territoire de quinze communes du département dont celle-ci, à la fois au titre de la directive habitats et de la directive oiseaux. Cette zone présente de nombreux habitats naturels alpins (pelouses, landes) et des milieux rocheux majoritairement siliceux et héberge certaines espèces d'intérêt communautaire : Botrychium simplex, Ligularia sibirica pour les plantes, Desman des Pyrénées et Loche pour les animaux. Au titre de la directive oiseaux, elle recèle une grande diversité d'habitats naturels se traduisant par un patrimoine ornithologique remarquable puisqu'elle accueille la plupart des espèces caractéristiques des zones de montagne, que ce soit parmi les rapaces (Gypaète barbu, Circaète Jean-le-Blanc, aigle royal, Faucon pèlerin), les galliformes (Lagopède, grand Tétras) ou les espèces forestières (Pic noir) et d'autres de milieux plus ouverts[27],[28].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

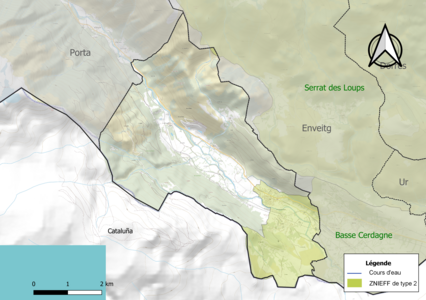

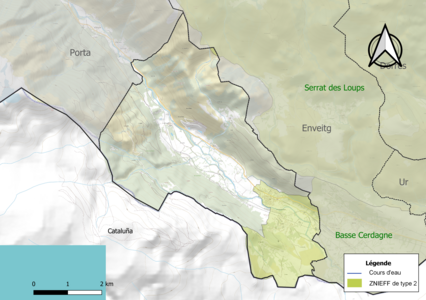

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 6] est recensée sur la commune[29] : la « vallée du Carol » (2 929 ha), couvrant 3 communes du département[30] et une ZNIEFF de type 2[Note 7],[29] : la « Basse Cerdagne » (3 916 ha), couvrant 12 communes du département[31].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Latour-de-Carol.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Latour-de-Carol est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8],[32],[I 2],[33]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 3],[I 4].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (67,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (68,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (35,3 %), forêts (24,6 %), zones agricoles hétérogènes (13,5 %), prairies (11 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (7,6 %), mines, décharges et chantiers (4,1 %), zones urbanisées (3,3 %), terres arables (0,6 %)[34].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

Latour-de-Carol est divisé en plusieurs hameaux, tous situés à proximité de la vallée du Carol. Ceux-ci sont, du nord au sud : Quers, Riutès, Latour-de-Carol et Iravals. On trouve également des hameaux plus isolés : San Pere de Sedret, au sud-ouest d'Iravals, et Salit au nord-est de Riutès[5].

Logement

La commune de Latour-de-Carol compte, en 2009, 486 logements. Parmi ceux-ci, 40,2 % sont des résidences principales, 48,6 % sont des résidences secondaires et 11,2 % sont vacants. 63,4 % des ménages de Latour-de-Carol sont propriétaires de leur résidence principale[I 5].

Voies de communication et transports

Le train jaune s’arrête en gare de Latour-de-Carol - Enveitg, gare internationale, entre les réseaux français et espagnol, située sur la commune voisine d'Enveitg. Elle possède trois écartements de voie différents : 1 000 mm (Ligne de Cerdagne), 1 435 mm (SNCF) et 1 668 mm (RENFE)[35].

De nombreuses lignes du réseau régional liO desservent la commune : la 560 (Porté-Puymorens - Perpignan), la 562 (Latour-de-Carol - Puyvalador) et la 566 (Latour-de-Carol - Porté-Puymorens).

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Latour-de-Carol est vulnérable à différents aléas naturels : inondations, climatiques (grand froid ou canicule), feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité moyenne). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage, et à un risque particulier, le risque radon[36],[37].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par crue torrentielle de cours d'eau du bassin du Sègre[38].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont soit des mouvements liés au retrait-gonflement des argiles, soit des glissements de terrains, soit des chutes de blocs[39]. Une cartographie nationale de l'aléa retrait-gonflement des argiles permet de connaître les sols argileux ou marneux susceptibles vis-à-vis de ce phénomène[40].

Carte des zones inondables.

Carte des zones inondables. Carte des zones d'aléa retrait-gonflement des argiles.

Carte des zones d'aléa retrait-gonflement des argiles.

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une route à fort trafic. Un accident se produisant sur une telle infrastructure est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[41].

Sur le département des Pyrénées-Orientales, on dénombre sept grands barrages susceptibles d’occasionner des dégâts en cas de rupture. La commune fait partie des 66 communes susceptibles d’être touchées par l’onde de submersion consécutive à la rupture d’un de ces barrages, le barrage de Lanoux sur le ruisseau de Font Vive, un ouvrage de 42,5 m de hauteur construit en 1962[42].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Toutes les communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Latour-de-Carol est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[43].

Toponymie

En catalan, le nom de la commune est la Tor de Querol[44] ; les habitants sont els Querolans.

Le hameau de Carol qui a donné son nom à la tour (aujourd'hui disparue) se situe plus haut dans la vallée, au nord-ouest sur la commune de Porta[5].

Histoire

Les premières traces d'habitation datent de 600 av. J.-C. et se trouvent à l'emplacement du hameau d'Iravals. Le peuplement s'est déplacé à partir du XIIIe siècle autour du hameau de Latour-de-Carol, délaissant en partie Iravals[45].

Le , la commune de Porta est créée par détachement de Latour-de-Carol[46].

Politique et administration

À compter des élections départementales de 2015, la commune est incluse dans le nouveau canton des Pyrénées catalanes.

Administration municipale

Liste des maires

Population et société

Démographie ancienne

La population est exprimée en nombre de feux (f) ou d'habitants (H).

Notes :

- 1365 : dont 8 f pour Sainte-Eulalie et 5 f pour Yravals ;

- 1378 : dont 4 f pour Ques, 5 f pour Ruitès, 3 f pour Sainte-Eulalie et 6 f pour Yravals ;

- 1515 : dont 2 f pour Ques, 1 f pour Ruitès et 1 f pour Yravals ;

- 1553 : pour Sainte-Eulalie ;

- 1720 : pour la vallée de Carol ;

- 1774 : 1156 H ou 109 f, dont 71 f pour Latour-de-Carol seulement, 33 f pour Carols et 5 f pour Iravals.

Le hameau de Sainte-Eulalie est aujourd'hui sur la commune d'Enveitg et celui de Carol sur la commune de Porta[5].

Démographie contemporaine

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[51]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[52].

En 2019, la commune comptait 439 habitants[Note 9], en augmentation de 3,54 % par rapport à 2013 (Pyrénées-Orientales : +3,73 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

| selon la population municipale des années : | 1968[54] | 1975[54] | 1982[54] | 1990[54] | 1999[54] | 2006[55] | 2009[56] | 2013[57] |

| Rang de la commune dans le département | 95 | 104 | 99 | 112 | 117 | 118 | 115 | 116 |

| Nombre de communes du département | 232 | 217 | 220 | 225 | 226 | 226 | 226 | 226 |

Enseignement

L'école est un regroupement pédagogique intercommunal entre Latour-de-Carol et Enveitg. Latour possède une école primaire avec section maternelle et élémentaire entre le CE2 et le CM2, et Enveitg accueille l'école élémentaire pour le CP et CE1[58]. L'école est située au sud du bourg.

Le secteur du collège est Bourg-Madame[59].

Manifestations culturelles et festivités

Santé

Sports

Latour-de-Carol a vu le passage de la 15e étape du Tour de France 2021 (Céret-Andorre-la-Vieille) à 114,1 km après le départ de Céret[60].

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 185 ménages fiscaux[Note 10], regroupant 426 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 20 490 €[I 6] (19 350 € dans le département[I 7]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 8] | 3 % | 4,3 % | 7,8 % |

| Département[I 9] | 10,3 % | 12,9 % | 13,3 % |

| France entière[I 10] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 250 personnes, parmi lesquelles on compte 78,3 % d'actifs (70,5 % ayant un emploi et 7,8 % de chômeurs) et 21,7 % d'inactifs[Note 11],[I 8]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune est hors attraction des villes[Carte 2],[I 11]. Elle compte 138 emplois en 2018, contre 116 en 2013 et 135 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 183, soit un indicateur de concentration d'emploi de 75,1 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 57,2 %[I 12].

Sur ces 183 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 62 travaillent dans la commune, soit 34 % des habitants[I 13]. Pour se rendre au travail, 79,3 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 1,7 % les transports en commun, 13,4 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 5,6 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 14].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

55 établissements[Note 12] sont implantés à Latour-de-Carol au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 13],[I 15].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 55 | ||

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 7 | 12,7 % | (8,7 %) |

| Construction | 14 | 25,5 % | (14,3 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 15 | 27,3 % | (30,5 %) |

| Activités financières et d'assurance | 1 | 1,8 % | (3 %) |

| Activités immobilières | 5 | 9,1 % | (6,2 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 5 | 9,1 % | (13 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 6 | 10,9 % | (13,9 %) |

| Autres activités de services | 2 | 3,6 % | (8,5 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 27,3 % du nombre total d'établissements de la commune (15 sur les 55 entreprises implantées à Latour-de-Carol), contre 30,5 % au niveau départemental[I 16].

Agriculture

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 7 | 8 | 7 | 6 |

| SAU[Note 14] (ha) | 424 | 355 | 454 | 688 |

La commune est dans la Cerdagne, une petite région agricole située à l'extrême ouest du département des Pyrénées-Orientales[61]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 15] sur la commune est l'élevage de bovins, pour la viande[Carte 3]. Six exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 16] (sept en 1988). La superficie agricole utilisée est de 688 ha[63],[Carte 4],[Carte 5].

Culture locale et patrimoine

Monuments et lieux touristiques

- L'ancienne église Saint-Fructueux d'Iravals (

Classé MH (1963)), ou chapelle d'Iravals, est située au hameau éponyme.

Classé MH (1963)), ou chapelle d'Iravals, est située au hameau éponyme. - L'église paroissiale Saint-Étienne est située sur une légère hauteur au sud du bourg. Elle date du XVe siècle.

- Un oratoire, situé à la sortie nord du bourg.

- Église Saint-Fructueux d'Iravals.

- L'église Saint-Étienne.

Personnalités liées à la commune

Héraldique

|

Blason | Écartelé: aux 1er et 4e d'or à quatre pals de gueules, aux 2e et 3e de sable à la tour d'or, maçonnée du champ, ouverte et ajourée d'argent. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Culture populaire

- La gare de Latour-de-Carol a été popularisée par Brigitte Fontaine dans sa chanson Lettre à monsieur le chef de gare de La Tour de Carol.

Voir aussi

Bibliographie

- Association pour la protection du patrimoine et de la mémoire collective de Latour de Carol, André Balent et Bernadette Truno (photogr. Pierre Vinche), Latour-de-Carol, Latour-de-Carol, Mairie de Latour-de-Carol, , 39 p. (BNF 37168542)

- André Balent, « Les empreintes de Sant Quintí (Latour-de-Carol). Limites paroissiales au Moyen Âge et conflits territoriaux lors de la partition politique de la vallée de Carol (Cerdagne) en 1836-1838 », dans Roches ornées, roches dressées : Aux sources des arts et des mythes. Les hommes et leur terre en Pyrénées de l'Est. Actes du colloque en hommage à Jean Abélanet, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, (ISBN 9782354123192, DOI 10.4000/books.pupvd.4273)

Articles connexes

- Liste des communes des Pyrénées-Orientales

- Liste des anciennes communes des Pyrénées-Orientales

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Latour-de-Carol », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales.

- Latour-de-Carol dans l'histoire du Roussillon.

- Latour-de-Carol sur le site de l'Institut géographique national (archive)

- Jean Tosti, « Latour-de-Carol », (consulté le )

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[11].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[26].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[62].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Métadonnées de la commune de Latour-de-Carol » (consulté le ).

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- INSEE, résumé statistique pour la commune de Latour-de-Carol

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Latour-de-Carol » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans les Pyrénées-Orientales » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Latour-de-Carol » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans les Pyrénées-Orientales » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Latour-de-Carol » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Latour-de-Carol » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans les Pyrénées-Orientales » (consulté le ).

Autres sources

- Stephan Georg, « Distance entre Latour-de-Carol et Perpignan », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Latour-de-Carol et Prades », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Latour-de-Carol », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 186-187.

- Carte IGN sous Géoportail

- Institut cartographique de Catalogne, « Visualisateur cartographique Vissir » (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Plan séisme » (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Ste Léocadie - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Latour-de-Carol et Sainte-Léocadie », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Ste Léocadie - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Latour-de-Carol et Perpignan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Parc national des Pyrénées - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes - le territoire. », sur https://www.parc-pyrenees-catalanes.fr (consulté le )

- « - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « site Natura 2000 FR9101471 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9112024 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Latour-de-Carol », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée du Carol » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « Basse Cerdagne » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Rossel, Aléxia. Le train jaune. Portet-sur-Garonne : Loubatières, 2010, p. 60-61

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), chapitre 1 - Liste des risques par commune.

- « Les risques près de chez moi - commune de Latour-de-Carol », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 1 - chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 3 - chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 3 - chapitre Risque rupture de barrage.

- « cartographie des risques d'inondations du tri de perpignan/saint-cyprien », (consulté le )

- (ca)(fr)Institut d’Estudis Catalans, Université de Perpignan, Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord, Barcelone, (lire en ligne).

- Michel de La Torre, Pyrénées-Orientales : Le guide complet de ses 224 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », (ISBN 2-7399-5066-7).

- Jean-Pierre Pélissier, Paroisses et communes de France : dictionnaire d'histoire administrative et démographique, vol. 66 : Pyrénées-Orientales, Paris, CNRS, , 378 p. (ISBN 2-222-03821-9).

- Liste des maires de Latour-de-Carol sur le site MairesGenweb

- Préfecture des Pyrénées-Orientales, « Liste des maires élus en 2008 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), consultée le 22 juillet 2010

- L'Indépendant, Décès de Marcel Peytavi, maire de Latour-de-Carol, 22 février 2014

- [PDF] « Liste des maires du département des Pyrénées-Orientales à la suite des élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014 », sur http://la-clau.net.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- [xls] Académie de Montpellier, « Effectifs détaillés par école en 2012 », (consulté le ).

- Inspection académique des Pyrénées-Orientales, « Circonscription de Prades », (consulté le ).

- « Étape 15 Céret>Andorre-la-Vieille », sur letour.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Latour-de-Carol - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Portail des communes de France

- Portail des pays catalans

- Portail des Pyrénées

- Portail des Pyrénées-Orientales

На других языках

[de] Latour-de-Carol

Vorlage:Infobox Gemeinde in Frankreich/Wartung/abweichendes Wappen in Wikidata[en] Latour-de-Carol

Latour-de-Carol (French pronunciation: [latuʁ də kaʁɔl] (listen); Catalan: La Tor de Querol) is a commune in the Pyrénées-Orientales department in southern France.[3]- [fr] Latour-de-Carol

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии