world.wikisort.org - France

Labbeville est une commune française située dans le département du Val-d'Oise en région Île-de-France.

| Labbeville | |

La mairie. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Île-de-France |

| Département | Val-d'Oise |

| Arrondissement | Pontoise |

| Intercommunalité | CC Sausseron Impressionnistes |

| Maire Mandat |

Alain Devillebichot 2020-2026 |

| Code postal | 95690 |

| Code commune | 95328 |

| Démographie | |

| Gentilé | Labbevillois |

| Population municipale |

643 hab. (2019 |

| Densité | 80 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 08′ 00″ nord, 2° 09′ 00″ est |

| Altitude | 40 m Min. 38 m Max. 122 m |

| Superficie | 8,07 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Ouen-l'Aumône |

| Législatives | 1re circonscription du Val-d'Oise |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.labbeville.fr |

| modifier |

|

Géographie

Description

Labbeville est un village périurbain situé dans la vallée du Sausseron, dans l'est du Vexin français. Il est aisément accessible par l'ancienne Route nationale 327 (actuelle RD 927) qui tangente le territoire communal.

Labbeville se trouve à 10 km au nord de Pontoise, 35 km au nord-ouest de Paris, 30 km au sud-est de Gisors et 33 km au sud de Beauvais.

Elle est proche du sentier de grande randonnée 1 (GR 1) auquel elle est reliée par un chemin de randonnée PR qui traverse le village.

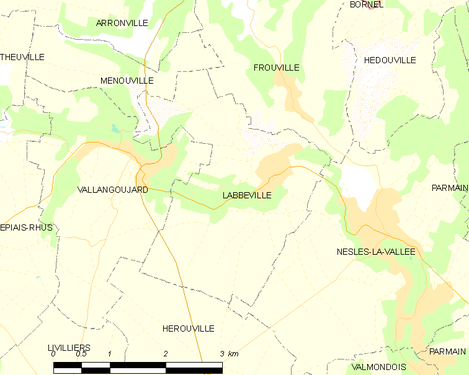

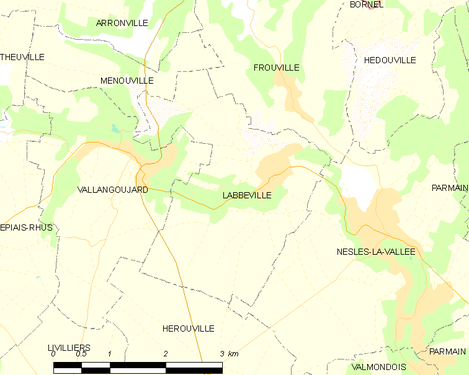

Communes limitrophes

Carte de la commune.

Occupation des sols

Hydrographie

La commune est drainée par le Sausseron, un affluent de l'Oise et donc un sous-affluent de la Seine.

Urbanisme

Typologie

Labbeville est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[1],[2],[3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire regroupe 1 929 communes[4],[5].

Toponymie

Le nom de la localité est mentionné sous la forme Labeville en 1249[6].

Le nom provient du latin abbas, "abbé"[7] et villa (domaine).

Histoire

Labbeville, Abbatis Villa(maison de l'Abbé), était un prieuré dépendant de l'abbaye du Bec. En 1182, le pape Lucius III confirme à l'abbé du Bec ses droits sur le prieuré de Labbeville, contrairement aux prétentions de l'archevêque de Rouen.

Dans différences pièces authentiques des XIVe XVe XVIe et XVIIe siècles, on trouve les orthographes suivantes : l'Abbeville, l'Abeville, Labéville, Labbéville, Labbeville. Diu IXe siècle à la Révolution, la paroisse faisait partie du diocèse de Rouen, du doyenné de Meulan, de l'archidiaconat et du bailliage de Pontoise.

La commune est traversée de 1886 à 1949 par la ligne de chemin de fer secondaire à voie métrique Valmondois - Marines.

Tracé de la ligne

Tracé de la ligne- Horaires en mai 1914

Les villes d'Argenteuil, Colombes, et Bezons se sont groupées en 1968 pour acheter un domaine 36 ha boisés avec une immense prairie appelé Plaine de jeux de Vallangoujard qui permet d'organiser des fêtes champêtres, des camp de vacances pour adolescents sous la tente sous forme de patronage laïc, etc[8].

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

Rattachements administratifs

Antérieurement à la loi du 10 juillet 1964[9], la commune faisait partie du département de Seine-et-Oise. La réorganisation de la région parisienne en 1964 fit que la commune appartient désormais au département du Val-d'Oise et à son arrondissement de Pontoise après un transfert administratif effectif au .

Elle faisait partie de 1793 à 1976 du canton de L'Isle-Adam, année où elle intègre le canton de la Vallée-du-Sausseron[10]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, cette circonscription administrative territoriale a disparu, et le canton n'est plus qu'une circonscription électorale.

Rattachements électoraux

Pour les élections départementales, la commune est membre depuis 2014 du canton de Saint-Ouen-l'Aumône

Pour l'élection des députés, elle fait partie de la première circonscription du Val-d'Oise.

Intercommunalité

Labbeville est membre fondateur de la communauté de communes Sausseron Impressionnistes, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé fin 2002 et auquel la commune a transféré un certain nombre de ses compétences, dans les conditions déterminées par le code général des collectivités territoriales.

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[17]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[18].

En 2019, la commune comptait 643 habitants[Note 3], en augmentation de 8,43 % par rapport à 2013 (Val-d'Oise : +4,6 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Enseignement

Les enfants de la commune sont scolarisés au sein d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) qui rassemble les communes de Labbeville, Frouville et Hédouville[20].

Personnalités

- Pierre Riel de Beurnonville (1752-1821), propriétaire du château de La Chapelle.

- Étienne Martin de Beurnonville (1789-1876) est décédé au château de La Chapelle.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Labbeville compte deux monuments historiques sur so:n territoire

- Église Saint-Martin (inscrite monument historique en 1926[21]) :

Elle se compose d'une nef recouverte d'une remarquable charpente lambrissée du XVIe siècle ; d'un bas-côté nord muni d'une fausse voûte en berceau ; et de cinq travées orientales voûtées d'ogives, réparties sur deux vaisseaux.

L'église est attestée pour la première fois en 1066.

Le plan de la nef primitivement dépourvue de bas-côtés pourrait remonter à cette époque. Sinon, l'église actuelle est surtout le résultat de plusieurs campagnes de construction rapprochés à la fin de la période romane et au début de la période gothique, autour du milieu du XIIe siècle. Dans un premier temps, la nef est munie de bas-côtés, et le transept est rebâti. Seul le bas-côté nord subsiste depuis l'incendie de 1821, et le croisillon nord a été remanié quelques décennies après sa construction lors de l'adjonction de la chapelle de la Vierge à l'est.

La croisée du transept a perdu son caractère roman ou gothique primitif lors du remaniement des supports de la voûte après la guerre de Cent Ans. Mieux conservée est la dernière travée du chœur, qui fut ajoutée à la même époque que la chapelle de la Vierge, comme le montrent ses chapiteaux romans, et la corniche et les contreforts du chevet, également romans. Au XIIIe siècle, le chevet est pourvu d'une vaste fenêtre au réseau rayonnant, et la façade occidentale reçoit une grande rosace et un nouveau portail. Celui-ci est mutilé par une restauration néo-classique, et abrité sous un porche de 1811.

Le clocher latéral date seulement de 1862, et remplace le clocher roman bâti au-dessus du croisillon sud, détruits par l'incendie de 1821. Des constructions annexes cachent les élévations latérales du chœur, et pour cette raison et les divers remaniements effectués au fil des siècles, le caractère roman de l'édifice n'est plus guère visible à l'extérieur de l'édifice[22],[23].

- L'église Saint-Martin

- Le chevet

- La nef

- Chapelle de la Vierge

- Château de Labbeville de style Louis XIII, rue du Moulin / rue du Château (inscrit monument historique en 1981, avec pont, portail, ferme et colombier[24]) :

Geoffroy Lhuillier, fils de Jean Lhuillier, prévôt des marchands de Paris, s'est fait construire ce château sur le fief de Tourly au début du XVIIe siècle. Du fait de l'existence du château de Brécourt, il n'est toutefois appelé château qu'après la démolition de ce dernier.

L'édifice se compose d'un corps principal d'habitation de sept travées, avec un étage et de haut combles, et de deux pavillons latéraux d'un étage également. Les façades en pierre de taille sont soignées mais sobres, avec deux bandeaux horizontaux en dessous des lignes des fenêtres comme seule ornementation. Les fenêtres rectangulaires sont de dimensions généreuses. Le mur de clôture du domaine ne permet pas de voir le château depuis la rue, ni le colombier rond du XVIIe siècle et la grange dîmière au sud du parterre du parc. La grange est établie sur un terrain marécageux et possède de ce fait un nombre important de contreforts et un rez-de-chaussée voûté[25].

- Le château de Labbéville

- Portail ouest, rue du Moulin.

- Portail, rue du Château.

On peut également signaler :

- Moulin de Labbeville, rue de la Bauve : Il date du XVIIIe siècle et était le moulin à eau le plus performant de la vallée du Sausseron grâce à une roue à aubes de grand diamètre et une hauteur de chute de l'eau 3 m, obtenue par une déviation du Sausseron par le parc du château, à l'ouest du village. Le moulin a été transformé en usine métallurgique en 1906, puis converti en habitation[26].

- Vieux puits public, Grande-Rue : Ce puits ancien a été partiellement reconstruit au XIXe siècle et doté d'un édicule cylindrique en briques. Du fait de sa situation à proximité immédiate de la route, le puits est protégé par des chasses-roue sous la forme de blocs de pierre de différente taille[27].

- Lavoir couvert sur la déviation du Sausseron, rue de l'Ancienne gare : Le toit en appentis de ce lavoir s'appuie de deux côtés sur les murs de la ferme Mayel, si bien qu'un seul mur n'a dû être construit pour le lavoir[28].

- Lavoir du Petit-Biard sur la déviation du Sausseron, rue de l'Abreuvoir : Il comporte un petit édicule en moellons et un toit en appentis. Lors de sa restauration en 1979, le pilier central en bois de la charpente a été remplacé par un pilier en béton, et le toit a été couvert de tuiles mécaniques neuves[29].

- Château de Brécourt et sa chapelle, au hameau du même nom près de la RD 64 vers Vallangoujard :

Le château de la famille de Mornay datant de l'Ancien Régime est démoli en 1793, et la maison construite par la famille Rendu, propriétaires depuis un siècle, a été détruite par un incendie en 1905.

Le château actuel n'est qu'une villa bourgeoise dans le style régional du début du XXe siècle, avec un mélange de matériaux et large emploi de la meulière, ainsi que d'éléments de charpente apparents et un toit aux multiples volumes.

Après la Première Guerre mondiale, le domaine appartient à un colon revenu d'Afrique, M. Gazinquel, qui y installe un élevage d'autruches. La chapelle leur sert d'écurie, mais est rendu au culte en 1930. Après la Libération de la France, le château et son domaine sont confisqués et accueillent ensuite une maison de correction pour jeunes délinquants, dit la prison sans barreaux.

C'est depuis 1997 la propriété de la fondation Saint-Jean qui y accueille une « maison d'enfants à caractère social » sur un site de 18 ha comportant le manoir après avoir restauré l'ensemble[26],[20].

- Château de La Chapelle, en écart, sur la RD 927 au nord de Vallangoujard : Le domaine a été acquis sous le Premier Empire par le général Pierre Riel de Beurnonville, mais le château est entièrement reconstruit par son neveu Martin Étienne avant 1876, année de sa mort. Les communs du XVIIIe siècle ont été maintenus mais remaniés à la même période.

Le château proprement dit comporte deux étages avec un toit plat, entouré de balustrades. Les fenêtres du premier étage sont ornés par de petits frontons tantôt triangulaires, tantôt en arc de cercle. Les deux façades latérales possèdent un balcon en saillie au premier étage également, et une tourelle précède la façade sur la cour. Sinon, les façades sont sobres et orné uniquement de bossages simples en imitation de pierres de taille. Une terrasse à balustrades précède le château côté parc et équilibre le dénivelé du terrain[30],[26].

Dans les années 1900, le château est habité par la cantatrice italienne Lina Cavalieri qui y séjourne durant l'été accompagné de son pianiste Lucien Muratore. Puis, à partir des années 1955 jusque dans les années 1990, le château a servi de maison de repos pour les habitants de la commune de Levallois-Perret. Il a ensuite est alors vendu par la commune de Levallois-Perret et divisé en lots d'habitations.

- Allée couverte de la Chapelle, près du château du même nom : Elle a été fouillée de manière peu rigoureuse au début du XXe siècle et restaurée en 1996. Il s'agit d'une sépulture collective pour trente à cinquante corps de la culture Seine-Oise-Marne, remontant à la fin du néolithique[26].

- Ancien moulin de Labbeville.

- Vieux puits, Grande-rue.

- Lavoir, rue du Moulin.

- L'ancienne gare devenue maison d'habitation

- Monument aux morts.

Labbeville au cinéma et à la télévision

Héraldique

|

Blason | De gueules à l'épée d'argent renversée posée en barre partageant un manteau d'or, adextrée d'un crosseron du même, le tout surmonté d'un lambel d'hermine[31]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Bibliographie

- Jean Béraud-Villars, « Monographie de Labbeville », Mémoires de la Société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d'Oise et du Vexin, Pontoise, vol. LXV,

- Jean Béraud-Villars, « Monographie de Labbeville : suite et fin », Mémoires de la Société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d'Oise et du Vexin, Pontoise, vol. LXVI, , p. 99-139

- Catherine Crnokrak, Agnès Somers et Jean-Yves Lacôte (photographies), La vallée du Sausseron : Auvers-sur-Oise — Val d'Oise, Cergy-Pontoise, Association pour le patrimoine Île-de-France et Conseil général du Val d'Oise, coll. « Images du patrimoine / Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France », , 84 p. (ISBN 2-905913-09-6), p. 53-56

Articles connexes

- Liste des communes du Val-d'Oise

Liens externes

- Site officiel

- « Dossier complet : Commune de Labbeville (95328) », Recensement général de la population de 2018, INSEE, (consulté le ).

- « Labbeville », Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, .

- « Labbeville » sur Géoportail.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- Hippolyte Cocheris, Anciens noms des communes de Seine-et-Oise, 1874, ouvrage mis en ligne par le Corpus Etampois.

- Les noms de lieux d'origine ecclésiasticque, Géraud Lavergne, Revue d'histoire de l'Église de France lien Année 1929, Volume 15, Numéro 68, page 324.

- Marie Persidat, « Les jolies colonies de vacances des enfants d’Argenteuil... à 30 km de chez eux : Depuis 1968, la plaine de Vallangoujard accueille les jeunes citadins. Le site affiche complet pour les deux mois d’été », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ).

- Loi no 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, JORF no 162 du 12 juillet 1964, p. 6204–6209, fac-similé sur Légifrance.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Les maires de Labbeville », sur http://www.francegenweb.org (consulté le ).

- « Labbeville 95690 », Résultats aux municipales 2020, sur https://www.lemonde.fr (consulté le ).

- « Répertoire national des maires » [txt], Répertoire national des élus, sur https://www.data.gouv.fr, (consulté le ).

- « Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 octobre 2011 » [PDF], sur http://www.labbeville.fr (consulté le ).

- Réélu pour le mandat 2014-2020 : « Les maires du Val-d'Oise » [PDF], Les élus du Val-d'Oise, 29/4/2014 consulté le=13 septembre 2015.

- « Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 6 octobre 2011 » [PDF] (consulté le ), p. 3-4.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Marie Persidat, « Labbeville : le domaine de Brécourt s’ouvre sur le monde : Le site, qui accueille des jeunes en difficulté, s’intègre désormais à la vie locale via notamment un restaurant d’application », Le Parisien, édition du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- « Église Saint-Martin », notice no PA00080101, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Bernhard Duhamel, Guide des églises du Vexin français : Labbeville, Paris, Éditions du Valhermeil, , 344 p. (ISBN 2-905684-23-2), p. 199-200.

- « Inventaire général du patrimoine culturel - église paroissiale Saint-Martin », notice no IA00122348, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Château », notice no PA00080100, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Inventaire général du patrimoine culturel - château », notice no IA00122349, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- M. Amiot, Yves Breton, Jean-François Humbert, Amélie Marty et Laure Schauinger, « Le patrimoine des communes du Val-d’Oise : Labbeville », Collection Le Patrimoine des Communes de France, Paris, Flohic Éditions, vol. II, , p. 900-904 (ISBN 2-84234-056-6).

- « Inventaire général du patrimoine culturel - puits », notice no IA00122351, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Inventaire général du patrimoine culturel - lavoir rue de l'ancienne Gare », notice no IA00122352, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Inventaire général du patrimoine culturel - lavoir », notice no IA00122348, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Inventaire général du patrimoine culturel - château de La Chapelle », notice no IA00122353, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « 95328 Labbeville (Val-d'Oise) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).

- Portail du Val-d'Oise

- Portail des communes de France

- Portail du Vexin

На других языках

[de] Labbeville

Labbeville ist ein Ort und eine nordfranzösische Gemeinde mit 643 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Val-d’Oise in der Region Île-de-France (Frankreich).[en] Labbeville

Labbeville (French pronunciation: [labvil] (listen)) is a commune in the Val-d'Oise department in Île-de-France in northern France.- [fr] Labbeville

[it] Labbeville

Labbeville è un comune francese di 578 abitanti situato nel dipartimento della Val-d'Oise nella regione dell'Île-de-France.[ru] Лаббвиль

Лаббвиль (фр. Labbeville) — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Население — 489 человек (1999)[2]. Муниципалитет расположен на расстоянии около 35 км северо-западнее Парижа, 13 км северо-восточнее Сержи.[3]Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии