world.wikisort.org - France

La Bouëxière est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne, peuplée de 4 526 habitants[Note 1].

| La Bouëxière | |

La mairie. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Ille-et-Vilaine |

| Arrondissement | Rennes |

| Intercommunalité | Liffré-Cormier Communauté |

| Maire Mandat |

Stéphane Piquet 2020-2026 |

| Code postal | 35340 |

| Code commune | 35031 |

| Démographie | |

| Gentilé | Bouexièrais |

| Population municipale |

4 526 hab. (2019 |

| Densité | 91 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 11′ 02″ nord, 1° 26′ 17″ ouest |

| Altitude | 108 m Min. 42 m Max. 125 m |

| Superficie | 49,68 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | La Bouëxière (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Rennes (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Liffré |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.mairie-labouexiere.fr |

| modifier |

|

Géographie

Situation

La Bouëxière est l'une des 353 communes d'Ille-et-Vilaine. Située à 19 km au nord-est de Rennes[1], dans le canton de Liffré, elle est entourée par les forêts de Liffré, au nord, et de Chevré, au sud, cette dernière étant située sur le territoire de la commune.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont, dans le sens horaire et en commençant par l'ouest, Liffré, Dourdain, Val d'Izé, Marpire, Châteaubourg, Servon-sur-Vilaine et Acigné.

|

Liffré | Forêt domaniale de Liffré | Dourdain |  |

| Forêt domaniale de Rennes | N | Val d'Izé | ||

| O La Bouëxière E | ||||

| S | ||||

| Acigné | Forêt de Chevré, Servon-sur-Vilaine, Châteaubourg | Marpire |

La Bouëxière est située au nord-nord-est de la Liffré-Cormier Communauté et à la limite est du pays de Rennes.

Hydrographie

- La Veuvre, rivière qui traverse la commune et sur laquelle se trouvent l'étang de Chevré et l'étang de la Vallée qui forme la limite avec la commune de Liffré.

- La Noironde, ruisseau.

Paysages

La quasi-absence de remembrement sur le territoire de la commune a préservé une grande diversité physionomique et écologique où coexistent rivières, zones humides, massifs forestiers et prairies de bocage. Ce bocage se caractérise par des haies avec un maillage dense, diversifiées en espèces avec une dominance de chênes et de châtaigniers, les parcelles étant elles-mêmes souvent plantées de pommiers aux abords des fermes[2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Feins Sa », sur la commune de Feins, mise en service en 2005[9] et qui se trouve à 22 km à vol d'oiseau[10],[Note 5], où la température moyenne annuelle est de 11,3 °C et la hauteur de précipitations de 811,6 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Rennes-Saint-Jacques », sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, mise en service en 1945 et à 25 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000[13], à 12,1 °C pour 1981-2010[14], puis à 12,4 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

La Bouëxière est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[16],[17],[18]. Elle appartient à l'unité urbaine de La Bouëxière, une unité urbaine monocommunale[19] de 4 447 habitants en 2017, constituant une ville isolée[20],[21].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Rennes, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 183 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[22],[23].

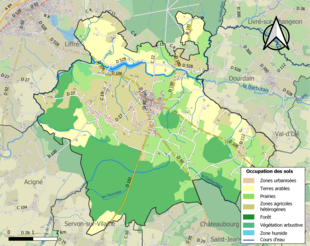

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (64,1 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (65,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (31 %), prairies (24,8 %), zones agricoles hétérogènes (20,3 %), terres arables (19 %), zones urbanisées (3,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,6 %), eaux continentales[Note 8] (0,6 %)[24].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[25].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes ecclesia de Buxeria en 1165, Busseria en 1173, Buxeria en 1516[26].

Il s'agit d'une formation toponymique médiévale en -ière, précédée du mot buis sous sa forme locale bus, bous. Le graphe x note à l'origine le double s. Le sens global est donc celui de « lieu où pousse du buis » ou « lieu planté de buis ».

En gallo, langue traditionnelle des habitants de La Bouëxière, la commune est appelée La Bouéçierr [27]. La forme bretonne correcte proposée par l'Office public de la langue bretonne est Beuzid-ar-C’hoadoù[26],[1].

Villages, hameaux, écarts et lieux-dits

la Baillée – la Baillée Olivier - la Baronnière - Le Bas-Sevailles - la Basse-Voix - la Basse-Plardais - Beau-Chêne - Bel Air - Bellevue - la Berthelière - la Blandinière - la Bonnerie - le Bouessay - le Bois de Chevré - le Bois du Gué - le Bouessay - le Bout du Bois - la Brémaudais - la Bronais - la Brosse - le Buisson - la Butte aux Sangliers - la Chagaudière - le Carrefour - le Champ des Pruniers - le Châtaignier - le Chêne de la Vierge - Chevré - le Clos du Désert - la Coulée du Buisson - les Cours - le Creux de l'Écuelle - la Croix du Loup Pendu - la Croix Jallu - le Cueillerais ou le Ceuillerais - le Domaine de Sevailles - le Désert - le Dioger - le Drugeon - le Grand Drugeon - le Petit Drugeon - l'Épine Rouge - l'Étang de la Chaîne[28] - la Féranderie - la Fontenelle - Forges - les Forges de Sérigné - la Fredeussais ou la Fordeussais - la Frelonnais - la Gaillardière - Gasnier - la Gâteillais - la Giraudais - la Grande Fontaine - le Grétay - le Gué de la Ragée ou le Gué de la Rangée - la Hairie - le Haut-Champ - le Haut de la Lande - le Haut-Bertry - le Haut-Sevailles - le Haut du Taillis - la Haute Touche - la Havardière - la Haye - les Loges - la Malécotais - la Marre Noire - la Marre Plate - la Martinière - les Métairies de Sérigné - Mi-Forêt - la Millerais - Montoussaint - le Moulin de Trapeau - le Moulin de Bertry - Monbouvon - le Moulin Ory - la Pagerie - la Paveillais - la Perrière - le Petit-Drugeon - le Petit-Gasnier - la Petite-Brémaudais - le Plan - le Pré - le Pré Guérin - la Provostais - la Plardais -Rallion - la Ribertière - le Rochelet - les Rochers - la Rosière - le Saudray - Sevailles - la Talotière - la Tannerie - Tarouanne - Tatoux - la Térionerie - la Tigeardière - la Touche Melet - la Touche Ory - la Touche-Ronde - la Vallée - la Vieille-Tarouanne - la Vigne - Villeray - Villory.

Transport

La commune est desservie par les cars du réseau interurbain BreizhGo :

- ligne 9b Rennes ↔ Liffré ↔ La Bouëxière.

Histoire

Préhistoire

La présence sur le territoire de la commune de monuments mégalithiques atteste d'une occupation ancienne. Dans son Inventaire des monuments mégalithiques d'Ille-et-Vilaine de 1883, P. Bézier mentionne un premier ensemble, désormais disparu, de trois menhirs situés le long de la rivière de la Chèvre, en amont de l'étang de Chevré. Un second ensemble, les menhirs de la Mancellière, est toujours visible mais sa compréhension est rendue difficile par la configuration boisée des lieux[2].

Antiquité

![Statuette de guerrier (entre -100 et 100), bronze, Rennes, musée de Bretagne. Découverte en 1935 à la Lande de Villeray[29].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Mus%C3%A9eBretagne_-_guerrier_gallo-romain.jpg/170px-Mus%C3%A9eBretagne_-_guerrier_gallo-romain.jpg)

La présence à l'époque romaine est attestée par des toponymes, notamment celui de la commune actuelle.

Pour Adolphe Orain, La Bouëxière tire son origine du prieuré d'Allion, à Rallion[30] (ou d'Allion, ou d'Alliou), fondé vers 595[31] pour commémorer la victoire des Bretons de Waroch sur les Francs de Childebert II à cet endroit en 594, sur les bords de la Noironde[32].

- La seigneurie de Chevré

Sur la paroisse de La Bouëxière est une belle et ancienne seigneurie baillée en partage au sire de Vitré par un duc de Bretagne, « en tous droits de chastellenie, bois, estangs, moulins et forests qui peuvent composer et décorer une belle terre »[33]. La baronnie de Vitré, créée au XIe siècle par Geoffroy Ier, pour Riwallon, semble avoir possédé la seigneurie de Chevré dès sa création.

Moyen Âge

Entre 1141 et 1156, Alain Ier donne la chapelle de la Motte de Sevailles qu'il possède aux moines cisterciens de l'abbaye de Savigny[34].

Au milieu du XIIe siècle, la paroisse est donnée par l'évêque de Rennes Étienne de La Rouchefoucauld (1157-1166) à l'abbaye de Saint-Sulpice-des-Bois, qui y établit un prieuré de Condonats et de moniales[35]. Située au confluent des zones d'influence des comtes de Rennes, des ducs de Bretagne et des seigneurs de Vitré, elle voit à cette époque se dérouler plusieurs conflits, et la construction des mottes de Sérigné et de Chevré[36].

En 1173, l'évêque Étienne de Fougères et son archidiacre Pierre confirment la donation de l'église de la Bouëxière aux religieux[37]. Les frères condonats de Saint-Sulpice-des-Bois, bénédictins, gouvernent la paroisse à partir de cet acte et prennent le titre de prieur de La Bouëxière. C'est l'abbesse de Saint-Sulpice qui a le droit de présenter le prieur-recteur. Elle conservera ce droit jusqu'à la Révolution, pour les réguliers comme pour les séculiers. Les prêtres séculiers n'apparaîtront seulement que vers la fin du XVIe siècle.

Le XVIIIe siècle

Sous l'Ancien Régime, le territoire de la commune est partagé entre de nombreuses seigneuries, dont les biens sont vendus au titre de biens nationaux sous la Révolution.

Le prieur-recteur Joachim Nivet déclare le que le bénéfice de sa paroisse lui procure 1 500 livres de rente ; la municipalité minore la somme à 1 340 livres. Le détail de ce compte est précisé : presbytère et pourpris : 80 livres ; grosses et menues dîmes : 1 100 livres ; dîmes novales : 160 livres. Les charges par ailleurs s'élèvent à : la pension du vicaire, 140 livres de décimes et pour entretenir les bâtiments 72 livres[38].

Dans le même temps, la fabrique de la paroisse possède pour 81 livres et 815 sols de rente, la bourse des défunts se monte à 108 livres et 8 sols[39].

Ambroise-Gervais-René Gougeon de la Thébaudière[40] fonda à la Vallée en La Bouëxière des hauts-fourneaux qu'il dirigea jusqu'à sa mort en 1818[41].

Le XIXe siècle

En 1851, le journal La Presse écrit :

« Les loups commencent à s'agiter dans les forêts enclavées entre les bourgs de La Bouëxière, Servon, Dourdain, Marpiré, Broons et Saint-Jean-sur-Vilaine, et la gendarmerie de Châteaubourg a déjà eu à constater de graves dégâts. Ces redoutables animaux paraissent jusqu'à présent sortir plus particulièrement de la forêt de la Corbière. Le 31 décembre [1850], un cheval et un poulain ont été dévorés sur le territoire de Saint-Jean, et une génisse sur celui de Broons. Les loups doivent être nombreux, car on entend beaucoup de hurlements dans les campagnes. On a rencontré, dans la commune de Broons, une louve et quatre louveteaux[42]. »

Au XIXe siècle, des carrières et les forges du Drugeon et de Sérigné sont ouvertes, ce qui favorise un accroissement de la population de La Bouëxière, qui profite également de sa situation sur l'axe Liffré - Vitré pour développer ses activités agricoles et commerciales[36], bien que le marché de Chevré périclite à cette époque.

Le XXe siècle

L'Entre-deux-guerres

En 1921, Alexis Rey[Note 9] fait don du château du Carrefour à la Société des colonies de vacances des écoles publiques de Rennes, alors dirigée par Oscar Leroux[Note 10]. La Société aménage alors le bâtiment pour en faire un centre de vacances pour les « fillettes chétives pour lesquelles l'air de la mer était contre-indiqué ». En 1929, Oscar Leroux exprime le souhait d'adjoindre, à côté de la colonie de vacances, un préventorium ainsi qu'une école de plein air, afin de pouvoir accueillir des enfants toutes l'année. Le préventorium Rey ouvre donc en 1931[43]. Il porte aujourd'hui le nom de Centre Rey-Leroux.

Dans la décennie 1930, une ligne d'autobus allant de Liffré à Vitré passait par La Bouëxière, Marpiré et Champeaux[44].

Le , un grave incendie se déclara en forêt de Chevré ; « les cloches des églises de Broons, Châteaubourg et La Bouëxière ont sonné le tocsin, et toutes les populations avoisinantes, sous la direction des gendarmes et des pompiers des bourgades voisines, ont attaqué le fléau […]. En trois heures, 350 ha de bois et de landes ont été détruits »[45].

La Deuxième Guerre mondiale

Le , 12 résistants furent tués et 16 arrêtés à La Bouëxière par la 2ème unité de marche de la Milice française[46].

Héraldique

|

Blasonnement :

D'azur au pont de sept arches d'argent, maçonné de sable, mouvant des flancs, sur une terrasse d'argent et accompagné en pointe d'une tierce ondée du même, le pont sommé d'un chien assis contourné affronté à un lion assis, tous deux d'or, soutenant un écusson d'argent à la croix de sable[47]. |

Politique et administration

Administration sous l'Ancien Régime

Administration civile

- seigneuries

- Les seigneuries du Bertry et de la Teillaye étendent leurs droits sur le territoire de la paroisse de La Bouëxière. La seigneurie de Sérigné, exerçait sa haute justice au bourg jusqu'en 1704 et sera transféré à Ercé-près-Liffré. La paroisse dépendait de l'ancien évêché de Rennes.

Administration religieuse

- Curés

- 1125 : Robert, prieur-recteur, rencontra à cette date des difficultés avec les religieuses de Saint-Sulpice qui souhaitaient faire de Sérigné une paroisse.

- 1330 : Pierre, prieur-recteur, moine Condonat de Saint-Sulpice, il refusa à cette date de rendre à l'abbesse les comptes de son prieuré de La Bouëxière.

- 1481 : Guillaume de la Piguelaye, prieur-recteur, moine.

- 1522 : Robert Levesque, prieur-recteur, présenté à l'abbesse le .

- 1590 : Bertrand Touchais, présenté vers cette date à l'abbesse.

- 1596-1645 : Pierre Gicquel, fut inhumé dans le chœur de l'église où se trouve sa pierre tombale.

- 1647-1661 : Guillaume Malescot, mort le , inhumé dans l'église, sa tombe y est encore visible.

- 1661-1667 : Julien de Servaude.

- 1668-1672 : Julien Primaignier.

- 1672-1706 : Jacques de Mieux, il fit en 1678 une transaction avec dom Georges Louvel, prieur de Notre-Dame de Vitré, au sujet des dîmes de La Bouëxière. En 1696, fonde une messe du jeudi dans son église. Sa tombe est visible dans l'église.

- 1706-1732 : Jean de la Haye, inhumé dans l'église.

- 1733-1782 : Jean-Maturin Beaudouin.

- 1783-1789 : Joachim Nivet.

Administration après la Révolution

Administration religieuse

- Curés

- 1803-1806 : François-Yves Le Breton.

- 1806-1812 : Jean-Baptiste Cramoul.

- 1812-1818 : N. Pourial.

- 1818-1823 : Jacques-Marie Buron.

- 1823-1849 : Jean-Baptiste Posson.

- 1849-1851 : Jean Baulieu.

- 1851-1876 : Clément Marchand.

- 1876-? : Pierre Tostivin.

Liste des maires

Tendances politiques et résultats

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[66]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[67].

En 2019, la commune comptait 4 526 habitants[Note 11], en augmentation de 9,83 % par rapport à 2013 (Ille-et-Vilaine : +5,84 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Patrimoine

Lieux et monuments civils

Un seul monument historique protégé se situe sur la commune : les ruines d'un donjon et motte féodale de Chevré. Le site, datant du XIIe et XIIIe siècles, et formé par l’ensemble fortifié, la chapelle et le pont est un monument historique inscrit par arrêté du [70].

La Bouëxière possède cependant un important patrimoine, notamment de nombreux châteaux et manoirs inventoriés :

- château du Bertry, remontant au XVe siècle[71] ;

- château du Carrefour, remontant au XVIIe siècle[72] ;

- manoir de La Bouëxière, il appartenait aux seigneurs de La Bouëxière au XIIe siècle, à la maison de Lancé en 1427 et en 1513 est uni à la seigneurie de la Dobiays ;

- ancien manoir de la Dobiays ;

- manoir du domaine de Sevailles, (XVIe siècle-XVIIe siècle)[73], appartient en 1427 aux Taillis et vers 1490 au sieur Veneur, baron de Tillières, puis aux seigneurs de la Prévalaye et du Bertry en 1506. Sa chapelle est fondée en 1668, les propriétaires successifs furent Ivette, seigneur de Boishamon en 1417, Launay vers 1617, Davy, sieurs de la Pommeraye en 1716, Bürg père au XIXe et XXe siècles, Bürg fils, les héritiers de ce dernier vendent à leur fermier les Lehuger père, puis fils. La Motte féodale rasée, se trouvait sur une parcelle de 300 × 200 m, liée à Hervé de Sevailles, miles vers 1209.

- Domaine du Bas-Sevailles :La chapelle appartenait en 1141-1156 à Alain Ier, évêque de Rennes qui la donna pendant son épiscopat aux moines cisterciens de l'abbaye de Savigny. Cette chapelle n'existe plus[74] ;

- Domaine du Haut-Sevailles

- manoir de la Jandinière[75] ;

- manoir de la Houssaye, en 1427, aux Benast ; aux Uguet, seigneurs du Bois-Boterel, en 1681 ;

- manoir de la Haie Noëronde, XVIIe siècle-XVIIIe siècle, transformé en exploitation agricole ;

- manoir de la Havardière, XVe siècle-XVIe siècle, puis reprises au XVIIIe et XIXe siècles ;

- manoir de la Porte (XVIe siècle) ;

- manoir de la Gendrignère (XVIe siècle-XVIIe siècle) ;

- ancien manoir de Ganeschier ou de Goprechier, à la maison de Beaumont en 1427 ;

- manoir de la Teillais ou Teillaye (XVIe siècle-XXe siècle) ;

- manoir du Carrefour (XVIIe siècle) ;

- manoir le Dioger, milieu du XIXe siècle ;

- manoir de la Colinière ;

- manoir de la Rosière, début du XXe siècle, ancien hôpital de Chevré, maison de repos durant la Première Guerre mondiale.

- manoir de la Bonnerie (XVIIe siècle-XIXe siècle et XXe siècle ;

- ancien manoir de la Maison-Neuve (XVIe siècle) ;

- manoir de la Vallée, a appartenu successivement aux Le Gac, sieurs de Kerbrezel, Penchoadic, Marbeuf, en 1677 ;

- manoir de Villeray, 1427 à la maison Laval, puis aux Launay en 1513, Servaude, Satin, en 1627 et à l'époque de la Révolution à la Maison de la Teillaye.

Patrimoine industriel

- Les forges de la Vallée[76],[77].

- Les forges de Sérigné[78],[79].

- Sept moulins à eau : Chevré, de Trapeau, de Bertry, de la Teillaye, de Forge, des Hauts Fourneaux de Sérigné, de la Vallée.

- Les métairies de Sérigné, XVIe siècle-XVIIIe siècle.

Lieux et monuments religieux

- Église Saint-Martin-de-Tours de La Bouëxière (XVIe siècle-XIXe siècle)[80],[81].

- Prieuré d'Allion à Rallion (XVe siècle - XIXe siècle).

- Chapelle frairienne[82].

- Chapelle de Chevré (XIIe siècle).

- Chapelle Saint-Pair (XXe siècle), au milieu de la forêt de Chevré, sûrement construite par les bûcherons.

- Chapelle du manoir du domaine de Sevailles (XVIIe siècle).

- Presbytère paroissial XVIIe siècle XVIIIe siècle et 4e quart du XIXe siècle.

- Croix de chemin, sur la route de Mi-Forêt, plaque de marbre sur le socle : souvenir d'une mission 1923.

- Croix de chemin, à le Châtaignier, daté du XIXe siècle, en moellon sans chaîne en pierre de taille, bois, métal et ciment.

- Croix de chemin, à la Bouessay du XVIIe siècle et XXe siècle, inscription non communiquée.

- Croix de chemin, à Bellevue, moellon sans chaîne en pierre de taille, bois et grès datée de la seconde moitié du XIXe siècle.

- Croix de chemin à Beauchêne, du second quart du XXe siècle à la mémoire de l'abbé Chevreul, recteur de la paroisse, 1926-1933.

- Croix du cimetière, dans le bourg, XVIIe siècle, granit et pierre de taille, socle de trois niveaux.

- Tombeau du XIXe siècle à Chevré dans un champ, en granit et pierre de taille.

Milieu naturel

Autour de Chevré, on trouve trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF, pour un total de 1 954 ha) de première génération :

- l’étang de Chevré, lieu de pêche assez important et ZNIEFF de type 1 de 32 ha où l’on trouve notamment Canard colvert (Anas platyrhynchos), Foulque macroule (Fulica atra) et Grèbe huppé (Podiceps cristatus) [83] ;

- l’étang de la Pagerie, un des principaux étangs oligodystrophes d'Ille-et-Vilaine[84], ZNIEFF de type 1 de 6 ha[85] ;

- la forêt de Chevré, ZNIEFF de type 2 de 1 916 ha[86].

Personnalités liées à la commune

- Julien Pierre Marie Hévin (1763-XIXe siècle), avocat et entrepreneur, né à la Bouëxière en 1763. Reçu avocat au Parlement de Bretagne en 1787, administrateur du directoire du département d'Ille-et-Vilaine, puis receveur particulier des finances de l'arrondissement de Vitré, il fut maire de La Bouexière. Au début du XIXe siècle, il exploitait les forges de la Vallée et s'occupait d'une fabrique de métiers à tisser. Il est le grand-père maternel de Waldeck et Arthur de la Borderie[87].

- Charles Tillon (1897-1993), mutin de la mer Noire en 1919, ancien député de la Seine. Résistant et communiste, il fut ministre de l'Air, de l'Armement puis de la Reconstruction (1944-1947) ; il a vécu la majeure partie de la fin de sa vie à La Bouëxière à partir de 1975.

- Raymonde Tillon (1915-2016), sa femme, ancienne députée des Bouches-du-Rhône. Résistante, déportée, syndicaliste et communiste, elle fut l'une des trente-trois femmes élues à la première Assemblée constituante de la IVe République, dès que les femmes eurent le droit de vote en France.

- Charles Tillon habita La Bouëxière dans les dernières années de sa vie, avec sa femme Raymonde[88].

- Les frères Patrick et Laurent Delamontagne, footballeurs professionnels, sont originaires de la commune.

- Laetitia Meignan (1960-), championne d'Europe, médaillée mondiale et olympique de Judo, habita La Bouëxière de 1996 à 1998[89].

Bibliographie

- Paul Banéat, Le Département d’Ille-et-Vilaine : Histoire, archéologie, monuments, Rennes, J. Larcher, Quatre volumes. Importante étude sur le département d’Ille-et-Vilaine, son histoire, sa géographie et ses bourgades. L’auteur se penche sur l’intérêt archéologique de chaque site ancien, châteaux, monuments, mais s’intéresse aussi au passé des lieux communs les plus fréquentés : rues, routes, voies commerciales, ports, etc.

- Guillotin de Corson, Pouillé historique de l'archevêché de Rennes, Rennes, éd. Fougeray Libraire., Paris: René Hatton, libraire, éditeur, 1882-1886, t.II, p. 187,728 à 734.

- Véronique Orain et coll., Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France, région Bretagne, Ille-et-Vilaine, Églises et Chapelles, Rennes Association pour l'Inventaire de Bretagne, 1996.

- Jean-Baptiste Ogé, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, nouvelle édition 1778-1780 revue et augmentée, Rennes, Molliex, 1845.

- Jean-Yves Coulon, La statuaire commémorative des monuments aux morts de la première guerre mondiale en Ille-et-Vilaine, D.E.A.: Histoire. Art., Rennes 2, Université de Haute-Bretagne, 1991.

Sources

- Société des colonies de vacances des écoles publiques de Rennes et du préventorium Rey., Quelques notes sur l'histoire de La Bouëxière, du village de Chevré, du château du Carrefour & de ses environs, Rennes,

- Site de la mairie de La Bouëxière : www.mairie-labouexiere.fr [90]

Notes et références

Notes

- Population municipale 2019, légale en 2022.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Industriel, alors maire de Montreuil-sur-Ille.

- Qui était également adjoint au maire de Rennes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : répertoire géographique des communes 2014 (site de l'IGN, téléchargement du 1er mars 2015)

- Présentation de la commune sur le site La Bouëxière.fr

- Loïc Gaudin, Yvan Onnée et Florentin Paris, « Préhistoire du pays de La Bouëxière (35), mégalithes connus et inconnus au bois de la Mancellière », Les Dossiers du Ce.R.A.A, no 28, , p. 91-106 (lire en ligne).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Feins Sa - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre La Bouëxière et Feins », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Feins Sa - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre La Bouëxière et Saint-Jacques-de-la-Lande », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de La Bouëxière », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Résultats concernant « La Bouëxière » », sur la base KerOfis, Office public de la langue bretonne (consulté le ).

- le jardin graphique, « ChubEndret — Dictionnaire de noms de lieux - institu Chubri - Du galo pourr astourr », sur www.chubri-galo.bzh (consulté le ).

- « Plan de la commune ».

- « La découverte d’une statuette ancienne à la Bouëxière », L'Ouest-Éclair, édition de Rennes, 7 février 1935.

- Adolphe Orain, Géographie pittoresque du département d'Ille-et-Vilaine, Rennes, 1882, p. 117.

- Patrimoine des communes d'Ille-et-Vilaine, p. 783.

- Chronologie des évêques de Rennes.

- Archives départementales de l'Ille-et-Vilaine, fonds de Vitré.

- Michel Brand'honneur, Manoirs et châteaux dans le comté de Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, 327 p., note n°117 : AN, L 968, 289.

- Paul Banéat, Le département d'Ille-&-Vilaine : Histoire, archéologie, monuments, t. 1, p. 173.

- Patrimoine des communes d'Ille-et-Vilaine, p. 783.

- Bibliothèque nationale de France, ms, lat, no 12663, : ecclesiam de Busseria sanctismonialibus Sancti Sulpicii.

- Pouillé de Rennes.

- Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28.

- Il fut adjoint au maire de Vitré, conseiller général d'Ille-et-Vilaine en 1806 et sous-préfet par intérim de Vitré en 1814

- René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, livre premier, Les bretons. 16, GER-GOUR, 1886 (en ligne).

- Journal La Presse, 18 janvier 1851, (en ligne).

- Quelques notes…, p. 15-17.

- Ouest-Éclair, no 13104, 22 septembre 1932 (en ligne).

- Paris-soir, no 3477, 13 avril 1933 (en ligne).

- Éric Rondel, "Crimes nazis en Bretagne (septembre 1941-août 1944)", éditions Astoure, 2012, (ISBN 978-2-36428-032-8).

- « 35 031 - La Bouëxière Beuzid ar C'Hoadoù / La Boécierr (Ille et Vilaine) », sur L'Armorial des villes et des villages de France (consulté le ).

- Élu à la suite du décès du maire précédent

- « La Bouëxière. Mort de M. Pavy », L'Ouest-Éclair,

« M. Jean-Marie Pavy, maire de la Bouëxière, conseiller d'arrondissement, est décédé dans sa 66e année. Il était à la tête de la commune depuis 1895 et appartenait au Conseil d'arrondissement depuis 1901. » - « La Bouëxière. Élection d'un maire », L'Ouest-Éclair,

« Le Conseil municipal de la Bouëxière s'est réuni hier pour nommer un maire en remplacement de M. Pavy, décédé. M. Pavy fils a été élu par 13 voix sur 14 votants. » - « Nécrologie. Le décès de M. Jean-Marie Pavy, maire de La Bouëxière, président honoraire de la commission départementale », Ouest-France,

- « La Bouëxière. Élection du maire », Ouest-France,

« Dimanche dernier, le Conseil municipal, au complet, s’est réuni [...] pour procéder à l’élection du maire en remplacement de M. Pavy Jean-Marie, décédé. M. Pavy Jean (fils), ayant obtenu 11 voix, a été proclamé maire eu premier tour de scrutin. Il succède ainsi à son père qui était maire de La Bouëxière depuis le 10 décembre 1911 et qui avait également succédé à son père. » - « La Bouëxière. Élection du maire », Ouest-France,

- « La Bouëxière. M. André Louazel élu maire », Ouest-France,

« Dès le premier tour de scrutin, M. Louazel André, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé maire, par onze voix contre six à M. Montigné. » - Muriel Mandine, « André Louazel fut maire pendant dix-huit ans », Ouest-France, (lire en ligne)

« Le corps d'André Louazel, ancien maire de La Bouëxière, a été découvert mardi, en fin de matinée, par les sapeurs-pompiers. [...] Il serait décédé, asphyxié par des émanations de fumées. » - « La Bouëxière. Élection du maire et des adjoints », Ouest-France,

« C'est sans grande surprise que M. André Louazel a été réélu maire de la commune, obtenant 16 suffrages sur 17 votants et un bulletin blanc » - « La Bouëxière. Élection du maire et des adjoints : Un troisième mandat de maire pour M. André Louazel », Ouest-France,

- « La Bouëxière. Albert Hay élu », Ouest-France,

- « La Bouëxière. La nouvelle équipe municipale mise en place : Albert Hay réélu maire », Ouest-France,

- « Élection de Francis Havard au fauteuil de maire », Ouest-France,

- Extrait de la fiche de M. Francis HAVARD, sur lesbiographies.com

- « Stéphane Piquet s'installe à la mairie avec huit adjoints », Ouest-France,

- Extrait de la fiche de M. Stéphane PIQUET, sur lesbiographies.com

- « Le nouveau conseil municipal autour de Stéphane Piquet », Ouest-France, (lire en ligne)

- « La Bouëxière. Stéphane Piquet réélu maire pour la 3e fois », Ouest-France, (lire en ligne)

« Stéphane Piquet a été réélu maire de La Bouëxiere, pour un troisième mandat. Huit adjoints ont également été élus. » - L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Notice no PA00135271, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA35011347, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne..

- Notice no IA35011346, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne..

- Porte la date de 1610.

- Michel Brand'honneur, op. cit..

- Notice no IA35011248, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne..

- Notice no IA35000479, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA35000479, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne..

- Notice no IA35000480, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA35000480, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne..

- « http://inventaire-patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/eglise-paroissiale-saint-martin-de-tours/b69a396c-108e-4b84-9af5-6c15a7634460 » (consulté le ).

- Notice no IA35010969, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA35010925, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ZNIEFF 530009818 - Étang de Chevré sur le site de l’INPN et sa carte sur le site de la DIREN..

- Louis Diard, La flore d'Ille-et-Vilaine, Atlas floristique de Bretagne, Rennes, Siloë, 2005, p. 64.

- ZNIEFF 530005978 - Étang de la Pagerie sur le site de l’INPN et sa carte sur le site de la DIREN..

- ZNIEFF 530008156 - Forêt de Chevré sur le site de l’INPN et sa carte sur le site de la DIREN..

- Bernard et Jacqueline Le Nail, Pays de Vitré, hommes et femmes remarquables, Les portes du Large, p. 239 pages.

- AFP, « Décès de la résistante communiste Raymonde Tillon-Nédelec : La résistante communiste Raymonde Tillon-Nédelec est décédée à l'âge de 100 ans, a annoncé dimanche l'Élysée, François Hollande saluant cette "femme engagée" qui était "la dernière survivante" des 33 premières femmes élues députées en 1945 », France 3 Bretagne, (lire en ligne).

- « Deux championnes olympiques inaugurent le dojo », sur Ouest-France, .

- « Site officiel », sur site officiel Mairie de La Bouëxière.

Articles connexes

- Liste des communes d'Ille-et-Vilaine

Liens externes

- Site municipal

- Résumé statistique de La Bouëxière sur le site de l'Insee

- « Chapelle Saint-Pair », sur petit-patrimoine.com

- Portail des communes de France

- Portail d’Ille-et-Vilaine

На других языках

[de] La Bouëxière

Vorlage:Infobox Gemeinde in Frankreich/Wartung/abweichendes Wappen in Wikidata[en] La Bouëxière

La Bouëxière (French pronunciation: [la bwɛksjɛʁ] or [la bwɛsjɛʁ]; Breton: Beuzid-ar-C'hoadoù) is a commune in the Ille-et-Vilaine department in Brittany in northwestern France.- [fr] La Bouëxière

[ru] Ла-Буэзьер

Ла-Буэзьер (фр. La Bouëxière) — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Иль и Вилен, округ Ренн, кантон Лифре. Расположена в 19 км к северо-востоку от Ренна, в 9 км от автомагистрали А84 "Дорога эстуарий".Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии