world.wikisort.org - France

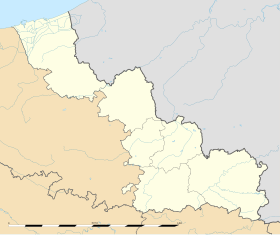

Haubourdin est une commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France. Elle fait partie de la Métropole européenne de Lille.

| Haubourdin | |

La mairie. | |

Blason |

Logo |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Arrondissement | Lille |

| Intercommunalité | Métropole européenne de Lille |

| Maire Mandat |

Pierre Beharelle 2020-2026 |

| Code postal | 59320 |

| Code commune | 59286 |

| Démographie | |

| Gentilé | Haubourdinois |

| Population municipale |

14 725 hab. (2019 |

| Densité | 2 773 hab./km2 |

| Population agglomération |

1 051 609 hab. (2019) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 50° 36′ 35″ nord, 2° 59′ 16″ est |

| Altitude | Min. 17 m Max. 35 m |

| Superficie | 5,31 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Lille (partie française) (banlieue) |

| Aire d'attraction | Lille (partie française) (commune du pôle principal) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Faches-Thumesnil |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.haubourdin.fr |

| modifier |

|

Géographie

Situation

Haubourdin se situe dans le pays de Weppes, à 5 km au sud-ouest de Lille. Elle est étendue sur une grande surface avec comme villes limitrophes : Emmerin, Santes, Sequedin, Loos, Hallennes-lez-Haubourdin et Houplin-Ancoisne. Haubourdin se trouve sur le canal de la Deûle.

Communes limitrophes

Géologie

Haubourdin se situe dans les Weppes, la rive droite repose sur une couche d'environ 12 mètres de craie blanche, originaire du Crétacé, tandis que la rive gauche repose sur des sables originaires du Tertiaire[1].

Hydrographie

Haubourdin est traversé par la Deûle canalisée dès le milieu du XIIIe siècle et élargie à plusieurs reprises, l'aménagement le plus récent datant de 1968 avec la mise au gabarit de 3000 t.

Son parcours dans la commune a également été modifié.

- au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, un coude dans le sud de la commune a été remplacé par un parcours direct. L'ancien tracé subsiste en partie sous le nom de « Vieux canal ».

- Au nord, le canal qui formait la limite communale avec Sequedin a été déplacé pour un parcours direct vers le port de Lille lors de la construction de l'autoroute A 25 de 1961 à 1963. L'ancien parcours remblayé correspond au Mail du bon pêcheur où l'on peut voir une ancienne borne kilométrique et à un chemin qui longe l'autoroute jusqu'à la route de Sequedin.

Une autre voie d'eau sinueuse, la Tortue, qui est une rigole de dessèchement des marais des environs, traverse Haubourdin parallèlement à la rive gauche de la Deûle.

Deûle à Haubourdin vers 1850 Deûle à Haubourdin en 1955 Mail du bon pêcheur ancien passage de la Deûle Borne sur l’ancien tracé du canal de la Deûle Vieux canal à Haubourdin La tortue à Haubourdin

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lille-Lesquin », sur la commune de Lesquin, mise en service en 1944[8] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[9],[Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 10,4 °C pour la période 1971-2000[10] à 10,8 °C pour 1981-2010[11], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[12].

Urbanisme

Typologie

Haubourdin est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5],[13],[14],[15]. Elle appartient à l'unité urbaine de Lille (partie française), une agglomération internationale dont la partie française regroupe 60 communes[16] et 1 051 609 habitants en 2019, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Lille (partie française) est la quatrième plus importante de la France en termes de population, derrière celles de Paris, Lyon et Marseille-Aix-en-Provence[17],[18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lille (partie française), dont elle est une commune du pôle principal[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 201 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[19],[20].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (68,8 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (69,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (51,6 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (15,8 %), zones agricoles hétérogènes (13,2 %), forêts (6,8 %), terres arables (3,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (3,9 %), prairies (3,4 %), mines, décharges et chantiers (1,4 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[22].

Toponymie

Haubourdin se compose, sans contestation possible, d'un nom de chef franc, Haribod, suivi du suffixe in, dérivé du mot francique hem : maison, propriété, domaine.[23]

Le nom de la ville apparaît pour la première fois sous le nom d'Habordin dans la charte de donation de l’église d’Haubourdin, faite en 1127 par Symon, évêque de Tournai et de Noyon, à Marie, abbesse de l’abbaye de Denain. Ce même nom apparaît sept fois dans d'autres documents du XIIIe siècle.

Dans une charte de 1176 qui délimite les terres, le nom s'est changé en Haburdin, qui apparaît également dans d'autres documents officiels en 1177 et 1190.

En 1240 et 1248, c'est sous le nom d'Habourding que la ville apparaît, en 1247, c'est sous le nom d'Halbourdin que la ville est mentionnée, enfin en 1206 et 1259, c'est sous le nom d'Haubordin. Mais au cours des XIIIe et XIVe siècles, le nom le plus fréquemment utilisé est Habourdin[24].

Histoire

La terre d’Haubourdin relevait du Hainaut jusqu’au , date de son érection en vicomté. Elle appartient aux châtelains de Lille du XIIIe au XVIIe siècle. À ce titre, elle fut possédée par les maisons de Luxembourg, de Bourgogne et de Saint-Pol et par Henri IV qui la vendit à Nicolas du Chastel, seigneur de la Howarderie. Le dernier vicomte d’Haubourdin fut le marquis de Roquelaure qui mourut sur l’échafaud en 1794.

Dans les années suivant la Révolution française, et au début des années 1800, sévissent, entre autres dans le canton d'Haubourdin, des brigands dits chauffeurs (menacent de brûler les pieds pour faire avouer leurs victimes sur les lieux de leurs biens). Parmi les personnes les combattant, hommage est rendu en 1806 à Antoine Brésol, officier de police et juge de paix du canton mort le 9 nivose an 13 ()[26] pour les services rendus[26].

Selon le géologue M Meugy (1852) Haubourdin (et à proximité Emmerin) ont longtemps intensément exploité la tourbe qui s'est lentement autrefois formée dans les vastes marais de l'ancienne vallée alluviale de la Deûle, « principalement dans le but d'utiliser la cendre de tourbe comme engrais » La tourbe se trouve souvent à la surface du sol dans ces localités où elle forme « une couche de 1 à 3 m d'épaisseur reposant sur un lit d'argile blanche. On l'extrait à la drague. La tourbière d'Haubourdin occupe ving-cinq ouvriers pendant cinq à six mois. Elle produit journellement 20 mètres cubes de tourbe humide ou 20 mètres cubes de tourbe sèche pesant 600 kil. le mètre cube. 10 ares fournissent au moins 30 000 tourbes équivalent chacune à 2 décimètres cubes et valant 6 Fr 50 le mille. Les cendres se vendent 0,75 l'hectolitre. » En 1850, la tourbe n'est plus exploitée pour le chauffage dans le département du Nord, car l'industrie minière fournit en abondance un charbon vendu à moindre coût[27].

Haubourdin est desservi par chemin de fer à partir de 1865 sur la ligne de Lille à Béthune. Haubourdin est également relié à la gare de Lille par la ligne de tramway à chevaux H ouverte en 1879, électrifiée vers 1902. Cette ligne fut l'avant-dernière fermée du réseau de tramway lillois le remplacée par une ligne de bus.

Haubourdin a reçu la Croix de guerre 1914-1918 par décret du (publié au Journal officiel de la République française le (p. 6304). Une nécropole nationale se trouve à Haubourdin[28].

En 1919, Haubourdin, dont l'économie a beaucoup souffert de l'occupation allemande qui a réquisitionné les usines, voit revenir pour un temps un tramway tiré par un cheval, moyen de déplacement abandonné au début du siècle à la suite de l'électrification[29].

Le 25 novembre 1926, la ville est secouée par une explosion dans une usine d'amidon qui fait cinq morts et une trentaine de blessés[30].

Héraldique

|

Les armes d’Haubourdin se blasonnent ainsi : « De gueules, au lion d'or, armé, lampassé et couronné d'azur. » Elles sont ornées des croix de guerre 1914-1918 et 1939-1945, médailles reçues par la ville pour son comportement pendant les deux guerres mondiales.

|

|---|

Politique et administration

Liste des maires

Politique de développement durable

La ville a engagé une politique de développement durable en lançant une démarche d'Agenda 21 en 2005[31]. L'agenda 21 local, validé en 2007[32], engage la commune à restaurer, protéger et gérer la biodiversité. La commune favorise le compostage individuel et met progressivement en place une gestion plus écologique et donc différenciée de ses espaces verts communaux[32]. La ville est aussi l'une des villes-test retenues par le ministère chargé de l'écologie et du développement durable avant la mise en place des Atlas de la biodiversité dans les communes (ABC), officiellement annoncés le . Ce secteur est également concerné par les risques d'effondrement de cavités liés à la présence de catiches (anciens réseaux de carrières souterraines de craie).

Haubourdin est particulièrement concernée par la protection de l'eau (champs captants menacés de la communauté urbaine de Lille)[32]. La commune est classée à risque pour les inondations liées aux débordements des réseaux et des becques et fait partie des 45 communes du PPR de la communauté urbaine de Lille, tel que prescrit le [33].

Tendances politiques et résultats

|

Résultats politiques : municipales, législatives et présidentielles

Élections, municipales, législatives et présidentielles Élections municipales 2001

Élection présidentielle 2002 premier tour

Élection présidentielle 2002 second tour

Élection présidentielle 2007

Élections législatives 2007

Élections municipales 2008

Élections municipales 2014

|

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Lille, du tribunal de grande instance de Lille, de la cour d'appel de Douai, du tribunal pour enfants de Lille, du tribunal de commerce de Tourcoing, du tribunal administratif de Lille et de la cour administrative d'appel de Douai.

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[35],[Note 7]

En 2019, la commune comptait 14 725 habitants[Note 8], en augmentation de 1,13 % par rapport à 2013 (Nord : +0,49 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 38,7 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 22,1 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 6 756 hommes pour 8 019 femmes, soit un taux de 54,27 % de femmes, largement supérieur au taux départemental (51,77 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En moyenne les ménages haubourdinois ont un revenu annuel de 18 523 €/an (Insee, 1999)

Emploi

Les données sont de l'Insee et datent de 2008[40].

Général

- Population active totale : 6 650

- Taux d'activité entre 15 et 64 ans : 70,4 % (5 719 personnes)

- Chômeurs : 931

- Taux de chômage : 9,9 %

- Actifs : 70,4 %

- Retraités : 8,7 %

- Jeunes scolarisés : 10,6 %

- Autres personnes sans activité : 10,3 %

Détails

- Agriculteurs : 0 % (0)

![Ancien hôpital Jean de Luxembourg (1878, aujourd'hui détruit[41]).](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Haubourdin_-_H%C3%B4pital_J.Luxembourg.jpg/220px-Haubourdin_-_H%C3%B4pital_J.Luxembourg.jpg)

- Artisans, commerçants, chefs d'entreprise : 3,7 % (214)

- Cadres, professions intellectuelles : 10,7 % (615)

- Professions intermédiaires : 23,7 % (1 352)

- Employés : 41,4 % (2 371)

- Ouvriers : 34,6 % (1 979)

Entreprises et secteurs d'activité

Au XVIe siècle, la ville était célèbre pour ses draperies (1532). Les guerres du XVIIe siècle mirent fin à cette prospérité. Aujourd’hui, Haubourdin, n'est plus chef-lieu de canton depuis 2015.

L'activité industrielle a décliné depuis plusieurs décennies avec, particulièrement, la fermeture en 1989 de l'entreprise de teinturerie textile Sander qui a laissé une friche de 25 hectares en voie de requalification en bordure du parc de la Deûle (« La Cantereine») avec construction d'un nouveau quartier et celle de l'usine Lever (savonnerie puis fabrique de détergents) en 2003 ouverte en 1913 qui employa jusqu'à 1700 salariés dont le terrain est resté en 2019 en l'état de friche.

- Fichier:Haubourdin friche de l&Friche de l’ancienne usine Lever ()

- Ancienne friche Sander requalifiée. Immeubles La Cantereine

Des entreprises importantes sont encore présentes, notamment Cargill qui a racheté en 2001 l'amidonnerie Cerestar (actuellemnent l'un des plus grands exportateurs de la région ), Auchan Englos dont le siège social est à Haubourdin, Frémaux, Scarna (groupe S), Cuvelier Fauvarque et quelques entreprises de services.

Quelque 11 % des emplois de la ville ont disparu entre 2018 et 2021[42].

Santé

La commune abrite une maison de retraite, située dans le quartier du petit Belgique, ainsi qu'un EHPAD et qu'un centre de radiologie. Elle abritait auparavant le centre hospitalier Jean de Luxembourg, aujourd'hui détruit.

Lieux et monuments

- Cense à Jean et Louis Grimbèle (1724) (quartier du P'tit Belgique).

- Château Dervaux (quartier de l'Heurtebise).

- École de la Sagesse et la Chapelle (1820).

- Église Saint-Maclou (1867) de Jean Baptiste Cordonnier, père de Louis Marie Cordonnier. La flèche du clocher disparaît en 1940 pour la deuxième fois.

- Nécropole nationale d'Haubourdin.

- Ferme du Bocquiau (1703, mentionnée dès 1466).

La ferme du Bocquiau dépendait du fief féodal des Bosquets qui s'étendait de l'Heurtebise au centre d'Haubourdin. La ferme brûla en 1696 et le bâtiment actuel date de sa reconstruction en 1703 ou de la fin du XVIIIe siècle. Exploitée jusqu'en 1935 elle a été cédée par le petit-fils d'un ancien maire d'Haubourdin à la municipalité qui y a aménagé un centre culturel.

Ferme du Bocquiau Notice historique de la ferme du Bocquiau Ferme Bocquiau vue du mail du bon pêcheur

- Hôpital Jean de Luxembourg (1878), nom du seigneur d'Haubourdin au XVe siècle.

- Lycée Beaupré (1968)

- Mairie du XVIIIe siècle (ancienne demeure privée).

- Maisons bourgeoises de style néo-flamand ou de style éclectique.

- Monastère Sainte-Claire, cette communauté de clarisses, historiquement issue de Lille et ce depuis 1453, s'est installée à Haubourdin en 1931. Le public a le droit de se joindre aux différents offices de la Liturgie des Heures[43].

- Villa Saint-Gérard (1931), actuellement Centre de Sessions et de Retraites Spirituelles (quartier de l'Heurtebise).

- Ancienne église Saint-Paul.

L’église Saint-Paul située rue Sadi Carnot, près du parvis Saint-Paul qui conserve sa mémoire était destinée aux fidèles du quartier d’Heurtebise. Sa première pierre fut posée le et elle fut consacrée en 1925. Elle était propriété, non de la commune, mais de l’évêché à qui incombait l’entretien. Fissurée par un affaissement de terrain, elle fut fermée au culte en 1994 puis démolie[44]. Des immeubles ont été construits à son emplacement Un pilier et une statue conservés témoignent de cet édifice disparu.

- Fichier:Haubourdin pilier de l&Haubourdin pilier de l’ancienne église Saint-Paul

- Fichier:Église St-Paul d&Église Saint-Paul sur photo aérienne de 1960

Personnalités liées à la commune

- Jean de Luxembourg (1400-1466), seigneur d'Haubourdin.

- Adalbert d'Hespel (1806-1858), homme politique, adjoint au maire, conseiller général du Nord, représentant à l'Assemblée législative.

- Octave-Joseph d'Hespel (1827-1885), homme politique, fils du précédent.

- Jean Baptiste Cordonnier (1820-1902), architecte.

- Louis Marie Cordonnier (1854-1940), architecte, fils du précédent.

- François Guermonprez (1849-1932), médecin.

- Auguste Potié (1858-1939), homme politique, ancien maire, président du conseil général du Nord, sénateur.

- Edouard Agnius (1874-1900), missionnaire en Mandchourie, massacré pendant la Révolte des Boxers.

- Jean-Baptiste Molinié (1880-1971) général de brigade, il défendit la ville lors de la bataille de la poche de Lille (1940).

- Joseph-Henri Louwyck (1886-1983), écrivain.

- Pierre Dame (1887-1940), général de brigade, il défendit la ville lors de la bataille de la poche de Lille (1940).

- Alphonse Juin (1888-1967), général de brigade, il défendit la ville lors de la bataille de la poche de Lille (1940).

- Jacques Vandier (1904-1973), égyptologue français.

- Dorothée Piatek (née en 1969), auteure de littérature d'enfance et de jeunesse.

- Rudy Guiblesi (né en 1980), footballeur.

- Morgane Ribout (née en 1988), judokate française, championne du monde 2007 (-57 kg), elle commença le judo au club d'Haubourdin.

Divers

De nombreuses associations sont hébergées à Haubourdin, notamment les clubs de Handball, de GRS, de tir, de football, de judo, de basketball, etc.

Haubourdin est aussi connue pour l'église catholique romaine, elle est la ville principale du doyenné des Weppes.

Jumelages

![]() Juliers (Allemagne)

Juliers (Allemagne)

![]() Halstead (Royaume-Uni)

Halstead (Royaume-Uni)

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes du Nord

- Géants du Nord

- Flandre romane

- Gare d'Haubourdin

- Gare d'Haubourdin-Halte

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Lille Métropole - Communauté urbaine de Lille

- Haubourdin sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- La Géologie de la ville d'Haubourdin par Jules Dujardin

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station météofrance Lille-Lesquin - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Haubourdin et Lesquin », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Lille (partie française) », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Lille (partie française) », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Origine du nom Haubourdin », sur www.mamet-dom.net (consulté le )

- Étymologie de la ville d'Haubourdin par Jules Dujardin

- Centre de Recherche généalogique Flandre-Artois

- « Annuaire statistique du département du Nord. Pour … (0000AnNord_0... », sur Mnesys (consulté le )

- Essai de géologie pratique sur la Flandre française, par M Meugy, Membre résident, in Mémoires de la Société royale des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille ; imprimerie L. Danel, 1852 (Livre numérique Google : )

- https://fr.geneawiki.com/index.php/N%C3%A9cropole_nationale_d%27Haubourdin

- Cent ans de vie dans la région, Tome II : 1914-1939, La Voix du Nord éditions, n° hors série du 17 février 1999, p. 58

- Cent ans de vie dans la région, Tome II : 1914-1939, La Voix du Nord éditions, n° hors série du 17 février 1999, p. 49

- FICHE | Agenda 21 de Territoires - Haubourdin, consultée le 26 octobre 2017

- Fiche du CERDD (Centre ressource du développement durable) sur Haubourdin

- TITRE IV - LA RÉDUCTION DES RISQUES ET DES NUISANCES, PLU de Lille Métropole Rapport de présentation version 8 octobre 2004

- Élection présidentielle 2007, sources : Ministère de l'Intérieur

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune d'Haubourdin (59286) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Nord (59) », (consulté le ).

- Recensement 2008, Recensement INSEE 2008

- « Haubourdin - Place de l’Hospice, l’horizon s’est éclairci en quelques jours en direction des Weppes », La Voix du Nord, (lire en ligne, consulté le ).

- « Le Parti communiste d’Haubourdin dénonce 600 emplois perdus en treize ans », sur La Voix du Nord,

- Site officiel du monastère Sainte-Claire d'Haubourdin

- « église Saint-Paul », sur mamet-dom.net (consulté le ).

- Portail de la métropole européenne de Lille

- Portail du Nord-Pas-de-Calais

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Haubourdin

Haubourdin (ndl.: Harbodem)[1] ist eine französische Gemeinde mit 14.725 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Lille und zum Kantons Faches-Thumesnil.[en] Haubourdin

Haubourdin (French pronunciation: [obuʁdɛ̃]) is a commune in the Nord department in northern France. It is part of the Métropole Européenne de Lille.[2]- [fr] Haubourdin

[ru] Обурден

Обурде́н (фр. Haubourdin) — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Лилль, кантон Фаш-Тюмениль. Пригород Лилля, расположен в 5 км к западу от центра города, на берегу канала Дёль. Через территорию коммуны проходит автомагистраль А25. На юго-востоке коммуны находится железнодорожная станция Обурден линии Лилль−Сен-Поль-сюр-Тернуаз.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии