world.wikisort.org - France

Dierrey-Saint-Julien est une commune française, située dans le département de l'Aube en région Grand Est.

Ne doit pas être confondu avec Dierrey-Saint-Pierre.

| Dierrey-Saint-Julien | |

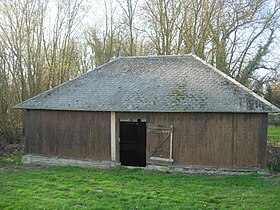

Le lavoir. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Aube |

| Arrondissement | Nogent-sur-Seine |

| Intercommunalité | Communauté de communes de l'Orvin et de l'Ardusson |

| Maire Mandat |

Bruno Richard 2020-2026 |

| Code postal | 10190 |

| Code commune | 10124 |

| Démographie | |

| Gentilé | Dierrotain / Dierrotaine |

| Population municipale |

262 hab. (2019 |

| Densité | 12 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 18′ 46″ nord, 3° 49′ 49″ est |

| Superficie | 21,25 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Troyes (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Lyé |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Géographie

Le territoire de Dierrey-Saint-Julien est arrosé par le Bétrot, affluent de la Vanne.

Topographie

Le territoire de Dierrey-Saint-Julien est situé en Champagne crayeuse, aux portes du Pays d'Othe, et s'ouvrant sur la plaine de Châlons-en-Champagne.

Urbanisme

Typologie

Dierrey-Saint-Julien est une commune rurale[Note 1],[1]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[2],[3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Troyes, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 209 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[4],[5].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (91,6 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (91,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (91,6 %), forêts (6,8 %), zones urbanisées (1,6 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Toponymie

Histoire

Les premières traces d'occupation humaine remontent à la préhistoire. Au XIXe siècle, une série d'outils en silex a été retrouvé au lieu-dit Côte-Rouge, ce qui permet de situer le premier village en haut de la colline d'Ervaux. D'autres traces, d'origine plus tardive, montre une activité agricole gallo-romaine au lieu-dit les Perrières Saint Aubin.

Si la première mention du village actuel dans les textes anciens ne date que du Moyen Âge, la présence de l'ancien village de Moirey, sur les berges du Bétrot, est en revanche établi depuis l'Antiquité romaine.

L'hypothèse selon laquelle l'ancien hameau ou lieu-dit de Moirey (Campus Mauriacus) aurait été le lieu où s'est déroulée la bataille des champs Catalauniques contre Attila en 451 (la bataille de Campus Mauriacus), a été émise par quelques auteurs dont Louis Halphen, Joseph Roserot de Melin, Élie Griffe, et, de manière plus probable par l'historien Michel Rouche[8]. Néanmoins, bien qu'il demeure le plus tangible, ce postulat ne se révèle pas faire consensus[8]. À cet effet, pour d'autres spécialistes tels que les médiévistes Ferdinand Lot, Christian Pfister ou encore François-L. Ganshof, cette hypothèse ne s'appuierait uniquement sur les propos et arguments évoqués par Henri d'Arbois de Jubainville[8],[9]. Cependant, une étude plus récente de Fabrice Delaître affirme que le début de la bataille s'est bel et bien déroulé aux abords de Moirey avant de se poursuivre aux portes de Troyes. De maigres traces d'aménagement du camp romain sur la colline de Beauregard ont par ailleurs été révélées[10].

Victime des guerres de Religion et de différents épidémies liés à sa proximité avec la rivière, le village de Moirey s'est dépeuplé progressivement au cours du XVIe siècle avant de devenir un hameau rattaché au village de Dierrey Saint Julien situé un kilomètre plus au nord. L'église Saint-Aubin, bâtie au XIIe siècle, perd son statut d'église paroissiale et est dépouillée de ses ornements au profit de la nouvelle église dédiée à saint Julien de Brioude située au bourg Dierrey-Saint-Julien. La carte communale réalisée en 1744 n'indique plus que les ruines d'une maison au croisement de la route et du chemin du lavoir ainsi que l'église Saint-Aubin, finalement rasée au tout début du XIXe siècle.

Le village dépendait de la seigneurie de Villemaur, puis du duché d'Estissac.

En 1789, le village relevait de l'intendance et de la généralité Châlons-sur-Marne, de l'élection et du bailliage de Troyes.

Au cours de la Révolution française, la commune porta provisoirement le nom de Dierrey-Beaugué[11] et de Petit-Dierrey[12] avant redevenir Dierrey-Saint-Julien sous la Restauration.

Héraldique

Les armes de la ville se blasonnent ainsi :

d’azur aux trois épées renversées d’argent, au chef du même chargé de trois croissants de gueules.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[15]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[16].

En 2019, la commune comptait 262 habitants[Note 3], en augmentation de 3,56 % par rapport à 2013 (Aube : +1,19 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Lieux et monuments

L'église Saint Julien de Brioude était à l'origine une succursale de l'église paroissiale Saint-Aubin de Moirey, aujourd'hui détruite, et dépendait du doyenné de Villemaur. L'église a été rebâtie au XVIe siècle dans un style gothique tardif suivant les caractéristiques de l'art champenois de la Renaissance : les arcs brisés aux profils ouvragés prennent appuis directement sur une forte colonne circulaire, sans utilisation de chapiteau. Son plan est en forme de croix latine et elle mesure 25 m de long pour 7,10 m de large (nef) et 7 m de hauteur sous voûte. La nef est composée de deux travée. La première travée aux piliers renforcés par des murs montre que le projet d'origine prévoyait d'ériger une tour clocher imposante correspondant à son nouveau statut d'église paroissiale. Cet élément ne sera finalement jamais construit, tout comme les bas-côtés dont le tracé des voûtes et les pierres en attente sont visibles depuis l'extérieur sur le mur nord de la nef[18].

Une suite de dons de particuliers ainsi qu'une souscription publique ouverte en 1868 ont permis à l'édifice de se doter de nouveaux vitraux ainsi que d'un autel majeur néogothique et d'une nouvelle cloche. En 2016, la municipalité a confié à Cécile Boël le soin de créer deux vitraux contemporains à l'emplacement de deux fenêtres jusque là dénuées d'ornement.

Le lavoir, situé près de l'ancien hameau de Moirey, a été bâti en 1896 par M. Germain, architecte à Estissac mandaté par le conseil municipal pour offrir aux habitantes un espace plus commode que « la planche » installée immédiatement à la sortie du village, rue de la planche.. Ce bâtiment est à cheval sur la rivière permettant de dégager deux espaces de travail de chaque côté des berges. Les côtés sud et ouest bénéficient d'un jour permettant d'aérer et d'apporter de la lumière naturelle tandis que les côtés nord et est sont entièrement couverts pour isoler des vents froids d'hiver.

- Le lavoir sur le Bétrot.

- Le lavoir sur le Bétrot.

Personnalités liées à la commune

Pierre Dumay était le dernier prêtre de la paroisse de Dierrey-Saint-Julien sous l'Ancien Régime. Bien qu'il ait prêté serment à la constitution civile du clergé, il a été envoyé au tribunal révolutionnaire de Paris sur dénonciation calomnieuse. Il lui a été reproché d'avoir péché en faveur des princes chrétiens et d'avoir incité les paroissiens à plus d'assiduité aux sacrements. Le tribunal révolutionnaire l'a condamné à mort malgré ses protestations et l'affirmation de sa bonne foi. Il a été guillotiné le , place de la Révolution, à Paris[19].

Articles connexes

- Liste des communes de l'Aube

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Isabelle Crété-Protin, « La christianisation de l'Antiquité tardive », dans Isabelle Crété-Protin, Église et vie chrétienne dans le diocèse de Troyes du IVe au IXe siècle., Presses Universitaires de France, coll. « Septentrion », , 446 p. (lire en ligne), p. 168.

- Henri d'Arbois de Jubainville, « Encore un mot sur la bataille de Mauriacus. », Bibliothèque de l'école des chartes, École nationale des chartes, t. 31, , p. 211 à 216 (DOI 10.3406/bec.1870.446323, lire en ligne, consulté le ).

- Fabrice Delaître, La Bataille des Champs Catalauniques, 1er - 2 septembre 451, Historic'one,

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Courtalon, Topo. Hist., III, 150.

- Conseil général de l'Aube mise à jour au 10 avril 2008

- https://reader.cafeyn.co/fr/1927222/21599644

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Henri d' (1827-1910) Auteur du texte Arbois de Jubainville, Répertoire archéologique du département de l'Aube : rédigé sous les auspices de la Société d'agriculture, sciences et belles-lettres du département par M. d' Arbois de Jubainville,..., Impr. impériale, (lire en ligne)

- Elisabeth Liris, La Révolution et la mort, Presses Univ. du Mirail, , 266 p. (ISBN 978-2-85816-134-8, lire en ligne)

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Portail des communes de France

- Portail de l’Aube

На других языках

[de] Dierrey-Saint-Julien

Dierrey-Saint-Julien ist eine französische Gemeinde mit 262 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Aube in der Region Grand Est (vor 2016 Champagne-Ardenne); sie gehört zum Arrondissement Nogent-sur-Seine und zum Kanton Saint-Lyé.[en] Dierrey-Saint-Julien

Dierrey-Saint-Julien (French pronunciation: [djɛʁɛ sɛ̃ ʒyljɛ̃]) is a commune in the Aube department in north-central France.- [fr] Dierrey-Saint-Julien

[ru] Дьерре-Сен-Жюльен

Дьерре́-Сен-Жюлье́н (фр. Dierrey-Saint-Julien) — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Марсийи-ле-Эйе. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии