world.wikisort.org - France

Champigny-lès-Langres est une commune française située dans le département de la Haute-Marne, en région Grand Est.

Pour les articles homonymes, voir Champigny.

Géographie

Urbanisme

Typologie

Champigny-lès-Langres est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[1],[2],[3]. Elle appartient à l'unité urbaine de Langres, une agglomération intra-départementale regroupant 3 communes[4] et 9 206 habitants en 2019, dont elle est une commune de la banlieue[5],[6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Langres dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 77 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[7],[8].

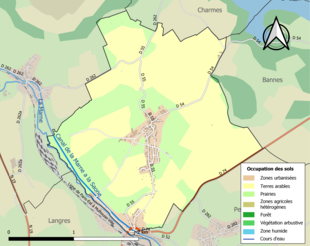

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (92,2 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (93,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (61,1 %), prairies (31,1 %), zones urbanisées (5 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,6 %), forêts (0,2 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[10].

Histoire

L'histoire de Champigny-lès-Langres remonte à l'époque romaine. À cette époque la voie romaine de Lugdunum (Lyon) à Treverorum (Trèves) par Andemantunnum (Langres), bifurcation de la via Agrippa, croisait la voie romaine de Langres à Nasium (Naix, département de la Meuse) au sud du village actuel. Des entrepôts importants étaient installés au nord de ce carrefour et du village actuel. Des fouilles ont permis d'en découvrir les vestiges au lieu-dit les Granges ainsi qu'une grande quantité de monnaies. Dans la contrée, la datation de la majorité des monnaies découvertes, s'échelonne du Ier au IVe siècle ap. J.-C. Un autre vestige important de l'époque est la Victoire, une statue monumentale acéphale (sans tête) datée du IIe siècle, qui fut découverte en 1961 aux abords de la voie romaine menant à Trèves, à proximité de l'actuel château d'eau. Une autre statue d'environ 70 cm, toujours de cette époque et qui d'après Alain Catherinet est une Minerve ayant terrassé la Gorgone, a été déposée à la mairie à la fin des années 1990.

Après cette période prospère arrive la période trouble des invasions au bas Moyen Âge dont il ne reste aucune trace si ce n'est le nom de Champigny. Il viendrait, selon Vignier (XVIe siècle) de la bataille de Peigney en 298 entre les Alamans et les troupes romaines de Constance Chlore dont un des champs de bataille, campus pugnae, serait devenu Champigny. Mais ceci relève très probablement de la légende. Il est admis aujourd'hui une origine du nom de Champigny par le dérivé Campaniacum du latin CAMPANIA, la Champagne (plaine découverte). Quant à « lès », il signifie « près de ». Ce nom de Champagne se retrouve aussi pour des lieux-dits de type plaine (open field) de bien des villages. Cette évolution étymologique semble plus probable que celle de E. Nègre présentée dans le lien de Campaniacum.

À la fin du premier millénaire, la zone de peuplement s'est décalée vers le sud-ouest de quelques kilomètres, à l'écart de la voie romaine, pour s'installer à l'emplacement du village actuel. Le chœur de l'église, le clocher et sans doute une partie de la nef, refaite depuis, datent du XIIIe siècle, époque de forte expansion démographique. Mais au milieu du XVe siècle, Champigny, ruiné par la Guerre de Cent Ans, est totalement abandonné (1439). Le village se repeuplera peu à peu. La nef de l'église est reconstruite aux XVe – XVIe siècles, peu avant les troubles de la guerre de Trente Ans qui verra encore l'incendie d'une partie du village par les Croates en 1642 (Clément Macheret). C'est à cette époque que le clocher fut fortifié pour permettre aux habitants de s'y réfugier lors des passages de hordes de brigands ou d'invasions.

La croix du nouveau cimetière date de la fin du XVIIe siècle. Elle a été ramenée de l'ancienne entrée sud du village, située le long de la voie romaine Agrippa. Le calvaire le plus ancien situé aux abords de l'école, daterait du XVe siècle. À l'origine, il aurait été installé place Champeau, au cimetière des Trépassés, voir dans le cloître de la cathédrale de Langres avant d'être installé à cet endroit le 14 septembre 1749. La particularité de ce calvaire est que l'ensemble colonne plus croix est posé sur un chapiteau gallo-romain, d'ordre corinthien, retourné.

L'ancienne cure, qui était aussi appelée la maison forte car elle disposait de moyens de défense, a également été édifiée au XVIIe siècle.

De la même époque, date la maison de la dîme qui se trouve à l'entrée ouest du cimetière. C'est dans cette maison que les habitants venaient payer l'impôt de la dîme aux chanoines de Langres. À cette époque, la seigneurie de Champigny dépendait pour moitié de l'évêque de Langres et pour l'autre du chapitre de la cathédrale à qui était due la Dîme.

Le XVIIIe siècle vit la mise en place du maître autel. La première réalisation date de 1763. Elle concernait probablement l'ange Gabriel et la Vierge Marie situés au-dessus du maître autel. En 1774, des factures de M. Jayet, sculpteur langrois, font apparaître des modifications qui ont donné au maître autel son aspect actuel. La table en pierre de l'ancien maître autel a quant à elle, fait office d'auvent pour l'entrée extérieure de la cave de la cure.

Le XIXe siècle, époque de grande prospérité, a permis au village de s'équiper en fontaines. C'est en 1831 que fut construite la fontaine monumentale située place de la Fontaine. Elle était la tête d'un ensemble qui servait d'abreuvoir pour les bêtes et de Lavoir pour les femmes du village.

Sur cette place se trouvait aussi un plan d'eau peu profond, appeléle Gué. Il servait à baigner les chevaux et également de réserve d'incendie. De cet ensemble, seule la fontaine a survécu. Les auges, les lavoirs et le gué ont été démontés dans les années 1960-1970. Ils étaient devenus inutiles et ce patrimoine a été détruit par ignorance ou plutôt pour encourager les habitants à utiliser l'eau du réseau public nouvellement installé...

Tous les mois de décembre, la fontaine est utilisé pour la crèche de Noël en poupée.

Au XIXe siècle, l'église aurait dû subir le même sort. Les crédits avaient été votés pour la démolir et la remplacer par une église « moderne » néogothique. Mais en toute chose, malheur est bon, dit-on, car les évènements liés à la guerre de 1870 ont sauvé l'église en interrompant le projet.

La rédaction de cette page a pu être réalisée grâce aux articles parus dans le Bulletin Municipal de Champigny, le Rocher Lingon, les Cahiers Haut Marnais, l'ouvrage d'Emile Jolibois la Haute Marne Ancienne et Moderne ainsi qu'aux études de : Marcel Gindrey, Simone & Hubert Gallion Jeaugey, Simone Gallion Boisselier, Pierre Bablon, Roland Jourdain, Jacques Bochaton, Agnès Prodhon, Lucien Gallion Boisselier, Alain Catherinet.

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[11]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[12].

En 2019, la commune comptait 422 habitants[Note 3], en augmentation de 3,69 % par rapport à 2013 (Haute-Marne : −4,96 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Personnalités liées à la commune

- Dominique Testevuide (1735-1798), ingénieur géographe.

- Pierre Jacotin (1765-1827), ingénieur géographe.

- Jean Étienne Feytou (1742-1816), musicologue.

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

- Communauté de communes du Grand Langres

- Liste des communes de la Haute-Marne

Liens externes

- Champigny-lès-Langres sur le site de la CC du Grand Langres

- Champigny-lès-Langres sur le site de l'Institut géographique national

- Ressources relatives à la géographie :

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Langres », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Portail de la Haute-Marne

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Champigny-lès-Langres

Champigny-lès-Langres ist eine französische Gemeinde mit 422 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Haute-Marne in der Region Grand Est (bis 2015 Champagne-Ardenne). Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Langres und zum 2017 gegründeten Gemeindeverband Grand Langres. Die Bewohner werden Campinois genannt.[en] Champigny-lès-Langres

Champigny-lès-Langres (French pronunciation: [ʃɑ̃piɲi lɛ lɑ̃ɡʁ], literally Champigny near Langres) is a commune in the Haute-Marne department in north-eastern France.- [fr] Champigny-lès-Langres

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии