world.wikisort.org - France

Auzet est une commune française située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Auzet | |

Auzet et aire de jeux. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur |

| Département | Alpes-de-Haute-Provence |

| Arrondissement | Digne-les-Bains |

| Intercommunalité | Provence-Alpes Agglomération |

| Maire Mandat |

Christian Isoard 2020-2026 |

| Code postal | 04140 |

| Code commune | 04017 |

| Démographie | |

| Gentilé | Auzétans |

| Population municipale |

99 hab. (2019 |

| Densité | 2,9 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 17′ 42″ nord, 6° 19′ 04″ est |

| Altitude | Min. 1 068 m Max. 2 028 m |

| Superficie | 34,53 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Digne-les-Bains (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Seyne |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.auzet.fr |

| modifier |

|

Géographie

Les communes limitrophes d’Auzet sont Selonnet, Seyne, Verdaches et Barles.

Géologie

Relief

La superficie de la commune est de 3 453 hectares ; son altitude varie entre 1 068 et 2 028 mètres[1]. Le bourg est situé à 1 180 m d’altitude[2], au pied du col du Fanget.

Les principaux points remarquables sont Tête Grosse (2 032 m), Clot de Bouc (1 962 m) et les cols du Fanget (1 459 m) et de Grangeasse.

La commune compte un hameau : l’Infernet.

Hydrographie

La commune est traversée par la rivière de Saint-André et le torrent de Graves.

- Rivière de Saint-André.

- Torrent de Graves.

Environnement

La commune compte 1 168 ha de bois et forêts[3].

Risques naturels et technologiques

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Seyne auquel appartient Auzet est en zone 1b (risque faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[4], et en zone 4 (risque moyen) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[5]. La commune d’Auzet est également exposée à quatre autres risques naturels[5] : avalanche, feu de forêt, inondation et mouvement de terrain.

La commune d’Auzet n’est exposée à aucun des risques d’origine technologique recensés par la préfecture[6].

Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) n’existe pour la commune[6] et le Dicrim n’existe pas non plus[7].

Habitat

En 2013, la commune a fait construire deux bâtiments passifs certifiés, (besoins de chauffage inférieurs à 15 kWm²/an), offrant quatre logements, à 1 200 m d’altitude[8].

Le concept du passif est le plus avancé au niveau mondial, le seul qui permet de se passer de chauffage conventionnel. La puissance de chauffage de 10w/m2 est apportée par l'air neuf, (ventilation).

Urbanisme

Typologie

Auzet est une commune rurale[Note 1],[9]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[10],[11].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Digne-les-Bains, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 34 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[12],[13].

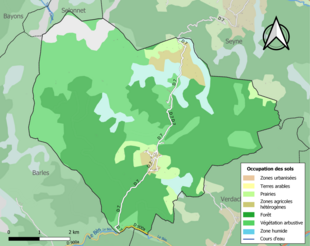

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (91,2 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (95,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (50,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (29,4 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (11,2 %), prairies (5,1 %), zones agricoles hétérogènes (3,8 %)[14].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[15].

Toponymie

Le village d’Auzet apparaît pour la première fois dans les chartes en 1058, sous le nom d’Ausitum[16]. Des bergeries appartenant à l’abbaye Saint-Victor de Marseille sont cependant signalées, sous le nom de Alisino, en 814[17] (qui peut être rapproché du mot celte Alisia, l'alisier, le sorbier), avec une quarantaine d’habitants[18].

Auset en provençal.

Histoire

En 1958, des bûcherons ont découvert un dépôt d’objets de fer et de bronze datant de La Tène : fers de lance, couteaux, mors de cheval[19].

En 1351, il est fait référence à la communauté, ou plutôt à son chapelain, ce qui indique que le desservant de l’église ne dépendait pas d’une abbaye[18]. Du XIIIe siècle au XVIIIe siècle, un moulin se trouve dans le ravin Saint-Andrieu[18].

La mort de la reine Jeanne Ire ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l’Union d'Aix (1382-1387) soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. La communauté d’Auzet soutient les Duras jusqu’en 1386, puis change de camp pour rejoindre les Angevins grâce aux négociations patientes de Marie de Blois, veuve de Louis Ier et régente de leur fils Louis II[20].

Au XVIIIe siècle, une foire se tenait à Auzet[21].

Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792[22].

Au XIXe siècle, Auzet est l’une des dernières communes de la région à se doter d’une école : lors de l’enquête de 1863, elle est parmi les 17 communes du département (sur 245) à ne pas en posséder[23] et attend les lois Jules Ferry pour en installer une[24]. Sous la Restauration, le maire Jean-Joseph Aubert aurait installé une école primaire privée dans sa grange, selon le récit local.

Le nom des 12 habitants d'Auzet, tous agriculteurs, décédés au cours de la guerre de 1914-1918 figure sur le livre d'or communal: Auzet - Livres d'or 14/18 - 1914 - 1918 - Geneanet.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, une colonie d’enfants juifs au col du Fanget fut préservée[2]. Joseph Isoard et son frère Armand, et leurs épouses Julie et Simone ont sauvé des Juifs de la déportation, et ont été pour cette raison distingués comme Justes parmi les Nations.

Politique et administration

Liste des maires

Intercommunalité

Auzet fait partie :

- de 2008 à 2017, de la Communauté de communes du Pays de Seyne ;

- depuis le , de la communauté d'agglomération Provence-Alpes.

Démographie

Les habitants sont nommés les Auzétans[3].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[31]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[32].

En 2019, la commune comptait 99 habitants[Note 3], en augmentation de 3,13 % par rapport à 2013 (Alpes-de-Haute-Provence : +1,48 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

L’histoire démographique d’Auzet, après la saignée des XIVe et XVe siècles et le long mouvement de croissance jusqu’au début du XIXe siècle, est marquée par une période d’« étale » où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1811 à 1872. L’exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique de longue durée, dont les caractéristiques sont une date de commencement relativement tardive pour le département, et un rythme moyen. En 1931, Auzet enregistre la perte de la moitié de ses effectifs du maximum historique (en 1821)[35]. La baisse de population se poursuit jusqu’au début des années 1980.

Économie

Aperçu général

En 2009, la population active s'élevait à 43 personnes, dont sept chômeurs[36] (huit fin 2011[37]). Ces travailleurs sont majoritairement salariés (82 %)[38] et travaillent majoritairement hors de la commune (68 %)[38]. L'essentiel des emplois salariés de la commune se trouvent dans les services et l'administration, avec 14 postes[39].

Au , les établissements actifs dans la commune se répartissent entre exploitations agricoles (8 des 22 établissements de la commune), et le secteur tertiaire (10 sur 22)[39].

Agriculture

Fin 2010, le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) comptait huit établissements[39].

Le nombre d’exploitations, selon l’enquête Agreste du ministère de l’Agriculture, est de sept en 2010, uniquement des élevages[40], alors qu’Auzet avait subi une hémorragie sévère, perdant six des dix exploitations installées dans la commune entre 1988 et 2000[41]. La surface agricole utile (SAU) a elle aussi progressé, passant de 418 ha utilisés en 1988 à 728 ha en 2010, répartis entre élevage bovin (656 ha) et ovins (71 ha)[40].

La commune d’Auzet est incluse dans le périmètre du label pommes des Alpes de Haute-Durance[Par exemple ?].

Industrie

Fin 2010, le secteur secondaire (industrie et construction) comptait quatre établissements, employant deux salariés[39].

Activités de service

Fin 2010, le secteur tertiaire (commerces, service) comptait huit établissements (dont un comptant la totalité des treize emplois salariés), auxquels s'ajoutent les deux établissements du secteur administratif, sanitaire et social (salariant une personne)[39].

Le principal employeur est une école de musique, le Centre musique et environnement la Fontaine de l’Ours, créée en 1997[42].

D'après l'Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est très importante pour la commune, avec plus de cinq touristes accueillis par habitant[43], l'essentiel de la capacité d'hébergement étant non-marchande[44]. Plusieurs structures d'hébergement à finalité touristique existent dans la commune :

- plusieurs meublés[45] ;

- des chambres d’hôtes[46] ;

- plusieurs hébergements collectifs sont présents, dont un gîte[47].

Ce sont néanmoins les résidences secondaires qui pèsent le plus lourd dans la capacité d'accueil[48], avec 83 habitations concernées (près de deux logements sur trois sont des résidences secondaires)[39],[49].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

L’église paroissiale, placée sous le vocable de saint André et le patronage de saint Barthélemy[18], construite au XVe siècle[16] ou au XVIe siècle à proximité du Riou est engloutie par une crue qui dépose énormément de graviers en 1787, puis en 1807. Malgré quelques travaux de déblaiements partiels, elle est devenue très humide. Elle est démolie en et sa reconstruction s’achève en 1874. La nef actuelle fait 11 m de long sur 6 m de large et 8,5 m de haut ; le chevet fait 6,4 m de long. La flèche du clocher culmine à 22,8 m de hauteur[50]. Elle contient un ciboire en argent du XVIIe siècle, qui a fait l’objet d’un classement au titre objet des monuments historiques[51].

La clue de Verdaches, où l’on a trouvé une cache d’armes antiques en 1958[52].

Héraldique

|

Blasonnement D'or, à une cloche d'azur, bataillée d'argent accompagné de trois chênes de sinople[53]

|

|---|

Personnalités liées à la commun

- Joseph Aubert (1732-1812), propriétaire, maire d'Auzet.

- Jean-Joseph Audemard (1757-1821), né à Auzet. Prêtre à Auzet, il fut réfractaire durant la révolution, caché par les habitants puis partit en exil à Rome. A son retour, il intégra les Missions catholiques à Paris (1804). Envoyé au Viet-Nam. Il fut évêque d'Adran et coadjuteur de Cochinchine (1817-1820). Il est mort martyrisé.

- Jean-Joseph Aubert (1758-1837), propriétaire, maire d'Auzet.

- Jean-Joseph Isoard (1761-1840), maire d'Auzet.

- Jean-Joseph Isoard (1793-), maire d'Auzet.

- Joseph Aubert (1794-1861), notaire, maire d'Auzet, délégué cantonal.

- Jean-Joseph Aubert (né en 1814), né à Auzet, cordonnier à Estoublon, fut condamné à la surveillance pour sa participation à l'opposition au coup d'Etat de 1851 et avoir pris les armes pour se rendre aux Mées et à Digne (Conseil de guerre des Basses-Alpes, dossier SHD, 7 J 67 et dossier d'indemnisation, 1881, F/15/3986).

- Joseph Pierre Blaise Aubert (1814-1890), né à Digne mais dont la famille était originaire d'Auzet,, Père oblat du sanctuaire Notre-Dame de Lumière, fut curé de la cathédrale de Saint-Boniface en 1845 au Canada. Il rédigea sous forme manuscrite, le premier dictionnaire de la langue de la tribu indienne des "sauteux". Il fut vicaire général du diocèse de la Rivière rouge (Saint-Boniface) puis de celui d'Ottawa et conseiller de la délégation canadienne lors du concile de Vatican I. Rentré en France, il fut directeur du sanctuaire de Notre-Dame des Lumières (Vaucluse), il est mort à Paris.

- Romain Aubert (1822-1871), praticien en droit à Alger (Mustapha).

- Joseph Pierre Paul Aubert (1831-1895), maire d'Auzet, instituteur dans les Alpes-Maritimes puis le var.

- Louis Aubert (1837-1917), docteur en médecine de l'Université de Strasbourg, médecin militaire, Conseiller général républicain du canton de Seyne (1889-1891), membre du comité départemental d'hygiène (1888), juge de paix suppléant du canton de Seyne (1891), Chevalier de la Légion d'honneur.

- Romain Isoard (1838-), né à Auzet, propriétaire à Duzerville (Algérie)

- Frédéric Isoard (1846-1902), né à Auzet, il partit pour l'Algérie et fut propriétaire du Domaine de l'Allélick à Bône (aujourd'hui Annaba), puis employé des postes.

- Joseph Aubert (1864-1938), membre du corps expéditionnaire au Tonkin et à Madagascar.

- Henri Audemard (1881-1963), technicien forestier du massif de la Blanche était né dans la commune.

- Les Justes parmi les nations :

- Armand Isoard (1908-1980),

- Joseph Isoard (1902-?), son frère

- Julie Isoard(1903-?)

- Simone Isoard (1917-?)

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des anciennes communes des Alpes-de-Haute-Provence

- Liste des communes des Alpes-de-Haute-Provence

Liens externes

Bibliographie

Ouvrages utilisés pour la rédaction de l'article

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017)

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Jeanne Sicard, « Les tribulations de la petite église d’Auzet », in Chroniques de Haute-Provence, Bulletin de la Société scientifique littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 304, 1987 p. 117-126

- Auberge du Fanget durant la Seconde Guerre mondiale, Col du Fanget

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Répertoire géographique des communes, publié par l'Institut national de l'information géographique et forestière, [lire en ligne].

- Michel de La Torre, Alpes-de-Haute-Provence : le guide complet des 200 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », 1989, Relié, 72 p. (non-paginé) (ISBN 2-7399-5004-7)

- Roger Brunet, « Canton de Seyne », Le Trésor des régions, consultée le 8 juin 2013

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence « Copie archivée » (version du 22 septembre 2012 sur l'Internet Archive) (DDRM), 2008, p. 39

- Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, Notice communale sur la base de données Gaspar, mise à jour le 27 mai 2011, consultée le 30 juin 2012

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 95

- Formulaire de recherche, base Dicrim, consultée le 30 juin 2011

- Michel Simon, « Des maisons passives qui affrontent l’altitude », La Marseillaise, 14 juillet 2013, p. 10.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017), p. 162

- Dans le cartulaire de l'abbaye Saint-Victor de Marseille.

- Daniel Thiery, « Auzet », Aux origines des églises et chapelles rurales des Alpes-de-Haute-Provence, publié le 12 décembre 2010, mis à jour le 11 décembre 2010 (sic), consulté le 30 juin 2012

- François Salviat, « Provence-Côte-d'Azur-Corse (région nord) », Gallia, Tome 25, no 2, 1967, p. 383.

- Geneviève Xhayet, « Partisans et adversaires de Louis d'Anjou pendant la guerre de l'Union d'Aix », Provence historique, Fédération historique de Provence, volume 40, no 162, « Autour de la guerre de l'Union d'Aix », 1990, cartes p. 417-418 et p. 419.

- Baratier et Hilsdesheimer, « carte 122 : Les foires (1713-1789) », in Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit.

- Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires», La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p 296-298

- Jean-Christophe Labadie (directeur), Les Maisons d’école, Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013, (ISBN 978-2-86-004-015-0), p. 9.

- Labadie, op. cit., p. 11.

- Élie-Marcel Gaillard, Au temps des aires : battre, dépiquer, fouler, Mane, Alpes de Lumière, coll. « Les Alpes de Lumière / Les Blés de l’été (no 3) » (no 122), février 1997, 120 p. (ISBN 2-906162-33-7) (ISSN 0182-4643), p. 31.

- G. M., « Roger Isoard, maire sortant, brigue un cinquième mandat », La Provence, 14 mars 2014, p. 12.

- Christian Isoard est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Robert Hue à l’élection présidentielle de 2002, cf Parrainages élection présidentielle 2007, consulté le 28 juillet 2010 et Liste des citoyens ayant présenté les candidats à l'élection du Président de la République de 2002

- Christian Isoard est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Marie-George Buffet (PCF) à l’élection présidentielle de 2007, cf Parrainages élection présidentielle 2007, consulté le 28 juillet 2010

- Christian Isoard est l’un des 500 élus qui ont parrainé Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle de 2012, Conseil constitutionnel, « Listes des citoyens ayant présenté les candidats à l’élection du Président de la République », Journal officiel, 31 mars 2012

- Parti communiste français, liste des maires communistes, publiée le 6 mars 2008 (sic), consultée le 5 juin 2012

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Christiane Vidal, « Chronologie et rythmes du dépeuplement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence depuis le début du XIXe siècle. », Provence historique, tome 21, no 85, 1971, p. 288.

- Insee, Dossier local - Commune : , p. 5

- Insee, Dossier local, page 8

- Insee, Dossier local, p. 7

- Insee, Dossier local, page 16

- Ministère de l'Agriculture, « Orientation technico-économique de l’exploitation », Recensements agricoles 2010 et 2000. (lien : attention, le fichier fait 4,4 Mio)

- Insee, « Exploitations agricoles en 1988 et 2000 », Insee, 2012 (fichier de 24,6 Mio)

- Communauté de communes du Pays de Seyne, « Un village de montagne », Commune d’Auzet, mis à jour le 14 février 2013, consulté le 19 février 2013

- Observatoire départemental du tourisme, Atlas de l'hébergement touristique, décembre 2008, p. 6

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 7

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 32 et 36

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 38

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 29-30

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 44

- Insee, « Hébergements touristiques des communes, 2008, 2009 et 2012 », Insee, 2012 (fichier de 20,8 Mio)

- Jeanne Sicard, Chroniques de Haute-Provence, no 304

- Arrêté du 30 janvier 1995, « ciboire », notice no PM04000651, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 4 septembre 2008

- R. Moulin, « Une énigme archéologique : la cachette d’armes antiques de la clue de Verdaches », in Bulletin de la Société scientifique littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 292

- https://armorialdefrance.fr/page_blason.php?ville=2876.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, D’Aiglun à Braux (liste 1), consulté le 6 mars 2013

- Louis de Bresc, Armorial des communes de Provence, 1866. Réédition : Marcel Petit CPM, Raphèle-lès-Arles, 1994

- Portail des communes de France

- Portail des Alpes-de-Haute-Provence

На других языках

[de] Auzet

Auzet ist eine französische Gemeinde mit 99 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Alpes-de-Haute-Provence in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie gehört zum Arrondissement Digne-les-Bains und zum Kanton Seyne. Die Bewohner nennen sich Auzétans.[en] Auzet

Auzet is a commune in the Alpes-de-Haute-Provence department in the Provence-Alpes-Côte d'Azur region of south-eastern France.- [fr] Auzet

[ru] Озе

Озе́ (фр. Auzet, окс. Auset) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Сейн. Округ коммуны — Динь-ле-Бен.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии