world.wikisort.org - France

Anchamps est une commune française située dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

| Anchamps | |

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Ardennes |

| Arrondissement | Charleville-Mézières |

| Intercommunalité | Communauté de communes Ardenne rives de Meuse |

| Maire Mandat |

Michel Colcy 2020-2026 |

| Code postal | 08500 |

| Code commune | 08011 |

| Démographie | |

| Population municipale |

210 hab. (2019 |

| Densité | 93 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 55′ 52″ nord, 4° 40′ 31″ est |

| Altitude | 140 m Min. 127 m Max. 345 m |

| Superficie | 2,26 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Charleville-Mézières (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Revin |

| Législatives | Deuxième circonscription |

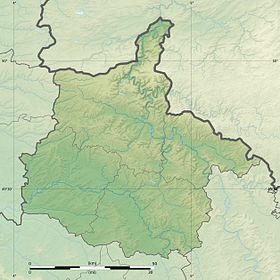

| Localisation | |

| modifier |

|

Géographie

Anchamps est un village situé sur la rive de Meuse opposée au quartier d'Orzy de Revin. La commune est desservie par le train TER reliant Givet à Charleville-Mézières à raison de 4 à 5 trains par jour.

Pont routier sur la Meuse permettent d'accéder à Anchamps. Viaduc ferroviaire sur la Meuse entre Anchamps et Laifour.

Urbanisme

Typologie

Anchamps est une commune rurale[Note 1],[1]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[2],[3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Charleville-Mézières, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 132 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[4],[5].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (73,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (73,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (73,8 %), zones urbanisées (16,1 %), eaux continentales[Note 3] (10,1 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Toponymie

- Angehan (1400), Engehan (1459), Auchamp (1793), Amchamps (1801).

- D'après JP Lépine, Anchamps s'écrivait autrefois Enjean, Enchamp.

- Il dérive probablement de anacum, an rivière, et acum demeure, demeure proche de la rivière.

Histoire

En 1331, on trouve Baudry de Lonny, seigneur d'Angehan sur Muese et Alis de Juvincourt, sa femme, qui reconnaissent comme vicomtes les franchises d'Hermonville. Baudry de Lonny a pour successeurs Baudon de Lonny et Guyot de Cheppes (Cheppes, commune de Contreuve). Baudon eut pour successeur Colard de Lonny[8].

En 1509, le village ne comptait que 12 feux ; en 1728, 18, en 1846, 59 feux ou 235 habitants.

L'origine de ce village est inconnue, il est aussi ancien que le village de Deville dont il a longtemps dépendu et qui dépendait lui-même de la baronnerie de Montcornet.

Les habitants d'Anchamps, comme toutes les communes de la baronnerie de Montcornet devaient payer annuellement des droits seigneuriaux, cela s'élevait à deux poules par chaque bourgeois ; 18 deniers de droit de bourgeoisie, un droit sur les cours d'eau de la pile (ou était situé le moulin de la pile) de 3 livres 5 sols ; 2 sols parisis et 6 anguilles pour la pêche de la Meuse ; 2 sols 6 deniers par fauchée de pré, et neuf deniers de l'arpent de prise.

À la suite d'une charte du et du , Charles de Croï a accordé aux habitants de ce village, de Deville, de Laifour, de Secheval et des Mazures, une étendue de bois appelés Wèbes.

La seigneurie d'Anchamps a été vendue à César Bernier en 1578, et a été réunie au comté de Lonny en 1663 avec tous les droits seigneuriaux attachés. Lors de la vente du marquisat et l'acquisition qu'en fit le duc de Meillaraie en 1674, les droits accordés aux habitants par Charles de Croï leur ont été conservés intacts, et cet acquéreur leur a même assuré pour toujours, par acte du , à la charge de lui payer annuellement 15 sols par arpent essarté, en outre du terrage.

Le dernier seigneur de cet endroit était Louis-Marie-Charles, vicomte de Salse, chevalier, il était aussi seigneur de Laifour...

Politique et administration

Richard Christment succède à Michel Philippe, à la suite de la démission de celui-ci au début de 2018. Il en était le premier adjoint. En mars 2020, les onze conseillers municipaux sont élus au premier tout, mais à la suite de la crise sanitaire, Michel Colcy devient maire en juin. Richard Christment reste premier adjoint[15].

Anchamps a adhéré à la charte du parc naturel régional des Ardennes, à sa création en [16].

Transport

La ville est desservie par la D 1 et la gare d'Anchamps de la ligne Charleville/Givet.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[17]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[18].

En 2019, la commune comptait 210 habitants[Note 4], en diminution de 7,08 % par rapport à 2013 (Ardennes : −3,68 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Personnalités liées à la commune

Lieux et monuments

- Église Saint-Pierre, date de 1766.

- Site de la Pierre Roland :

Ce sont deux blocs de diorite. Le premier, appelé spécifiquement la Pierre Roland, est debout et en forme de pyramide irrégulière tant plus spécialement. Il est haut de 1,4 m, hors-sol, probablement enterré de 50 cm, avec ses 4 arêtes dirigées sur les levers et couchers remarquables.

L'autre est couché à 10 m vers le nord-ouest. Dimensions : 1,77 x 0,67 x 0,37.

Ces pierres auraient été lancées par Satan depuis les trois rochers appelés Dames de Meuse, sur le célèbre neveu de Charlemagne, Roland, pour le contraindre à reculer. Un des trois projectiles aurait roulé dans la Meuse, les deux autres se plantant au pied du héros.

Voir aussi

- Liste des communes des Ardennes

- Gare d'Anchamps

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Gaston Robert, Les Seigneurs d'Hermonville au moyen âge, Impr. coopérative, , 25 p. (présentation en ligne)

- Almanach historique administratif et commercial de la Marne de l'Aisne et des Ardennes, Matot-Braine, Reims, 1876, p206.

- Almanach historique administratif et commercial de la Marne de l'Aisne et des Ardennes, Matot-Braine, Reims, 1877, p238.

- « Avec Richard Christment, Anchamps a trouvé son nouveau maire », L'Ardennais, (lire en ligne)

- « Municipales 2020 », Le Parisien, (lire en ligne)

- Répertoire national des élus (RNE) - version de juillet 2020, consulté le 3 juillet 2020

- « Répertoire national des élus (RNE) - version octobre 2021 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- « Conseillers municipaux de la mairie d'Anchamps », sur la-mairie.com

- Création du PNR des Ardennes

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

Liens externes

- Portail des Ardennes

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Anchamps

Anchamps ist eine französischeGemeinde mit 210 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Ardennes in der Region Grand Est. Sie gehört zum Arrondissement Charleville-Mézières und zum Kanton Revin.[en] Anchamps

Anchamps (French pronunciation: [ɑ̃ʃɑ̃]) is a commune in the Ardennes department in the Grand Est region of northern France.- [fr] Anchamps

[ru] Аншан (коммуна)

Анша́н (фр. Anchamps) — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Ревен. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии