world.wikisort.org - France

Allonnes est une commune française située dans le département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire.

Pour les articles homonymes, voir Allonnes.

| Allonnes | |

Château du Bellay | |

Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Pays de la Loire |

| Département | Maine-et-Loire |

| Arrondissement | Saumur |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire |

| Maire Mandat |

Jérôme Harrault 2020-2026 |

| Code postal | 49650 |

| Code commune | 49002 |

| Démographie | |

| Gentilé | Allonnais |

| Population municipale |

2 975 hab. (2019 |

| Densité | 82 hab./km2 |

| Population agglomération |

5 512 hab. (2019) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 17′ 38″ nord, 0° 01′ 28″ est |

| Altitude | Min. 23 m Max. 110 m |

| Superficie | 36,33 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Allonnes (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Saumur (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Longué-Jumelles |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | allonnes-49.fr |

| modifier |

|

La commune actuelle date de 1842, de la fusion des anciennes limites d'Allonnes et de l'ancienne commune voisine de Russé.

Géographie

Localisation

Commune angevine du val d'Authion, Allonnes se situe au nord de Saumur et au sud-ouest de Brain-sur-Allonnes, sur les routes D 10, Neuillé / Saint-Nicolas-de-Bourgueil, et D 129, Blou[1].

Son territoire se trouve sur les unités paysagères du Val d'Anjou et du plateau du Baugeois[2].

La commune est traversée par l'Authion[1], et se situe dans le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine[3].

Elle est traversée par le méridien de Greenwich.

Aux alentours

Allonnes est situé à 10 km de Saumur, à 15 km de Bourgueil et à 57 km d'Angers.

Communes limitrophes

Géologie et relief

Allonnes est caractérisé par deux parties. Le haut et le bas d'Allonnes. En bas, au sud, il s'agit de la vallée de la Loire. En haut, au nord, il s'agit de massifs forestiers et de buttes. Il y a donc deux terroirs bien distincts l'un de l'autre.

L'altitude varie de 23 à 110 mètres et sa superficie est de 36,33 km2, soit 3 633 hectares.

Hydrographie

Allonnes se situe au nord de la Loire. La partie sud de la commune se situe dans la vallée de la Loire. Elle est traversée par la Boire des Roux et l'Authion d'est en ouest. L'Automne, qui prend sa source à la Breille-les-Pins, traverse Allonnes du nord au sud pour se déverser dans l'Authion.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est, en 2010, qualifié de « climat océanique altéré», selon la typologie des climats en France définie en 2010 qui compte huit types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[4].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales[7]. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saumur », sur la commune de Saumur, qui se trouve à 12 km à vol d'oiseau[8], où la température moyenne annuelle est de 12,6 °C et la hauteur de précipitations de 614,2 mm pour la période 1981-2010[9],[10].

Urbanisme

Typologie

Allonnes est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 3],[11],[12],[13]. Elle appartient à l'unité urbaine d'Allonnes, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[14] et 5 512 habitants en 2019, dont elle est ville-centre[15],[16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saumur, dont elle est une commune de la couronne[Note 4]. Cette aire, qui regroupe 31 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[17],[18].

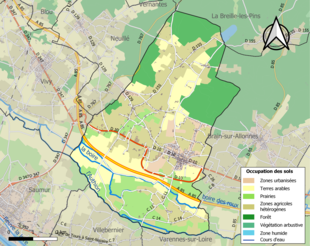

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (75,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (79,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (36,6 %), terres arables (19,7 %), forêts (18,2 %), prairies (16,4 %), zones urbanisées (4,2 %), cultures permanentes (3,1 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (1,7 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Toponymie

Allonnes, formes anciennes : Allonam au Xe siècle, Allona en 973, Alumna au XIe siècle[21], Allompne au XVe siècle, Allones en 1793 et 1801, Allonnes-sous-Montsoreau au XVIIIe siècle, puis Allonnes[22],[Note 5].

De la racine gauloise -onna « source, rivière, eau qui coule », également présente dans le nom du ruisseau de l'Automne qui passe à Allonnes[21], ou du gaulois Alauna, qui signifie « nourricière », formé par le verbe ala- « nourrir » et le suffixe d'agent -mn- ; ce mot désignait des rivières et des localités[23] Alauna a pu être employé comme nom de divinité d'une source[24].

Russé, formes anciennes : Toponyme mentionné en 1180[25], et sous la forme de Russé en 1793 et 1801. La commune est réunie à Allonnes en 1842[26].

Nom des habitants : les Allonnais[21].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

La contrée d'Allonnes fut habitée dès le Néolithique, comme en témoigne notamment la découverte d'une hache en pierre[27].

Aux époques gauloise — du IIe au Ier siècle avant notre ère — puis gallo-romaine[28], les lieux sont réinvestis. Les vestiges indiquent une vaste agglomération artisanale et commerciale, dont la superficie générale devait être comprise entre 10 et 20 ha. Située dans la partie orientale du territoire des Andécaves (peuple gaulois occupant globalement l'Anjou), aux confins des territoires voisins turons (région de Touraine) et picton (Vienne)[29]. Allonnes est localisée au carrefour de deux itinéraires importants est-ouest et nord-sud. Le site comprend un sanctuaire et un complexe cultuel importants, attenants à l’agglomération. Les fouilles montrent que les pratiques votives au sein du temple se sont poursuivies jusqu’au IVe siècle, « période de destruction du monument coïncidant au développement du christianisme en Gaule »[29].

La voie romaine de Tours à Angers passait près de la pierre Saint-Doucelin et traversait le site de l'actuel bourg[30],[28].

Des fouilles archéologiques sont réalisées au nord du bourg, au lieu-dit le Tertre à la fin des années 2010. Les archéologues découvrent d'importants vestiges datant de l'époque gauloise tels que des pièces de monnaie, des épées et des morceaux de poteries. Des fondations d'une ancienne bourgade (place de marché, pierres, etc.) et une source sont également retrouvées[31],[32].

Moyen Âge

Au Moyen Âge, il existait une vaste forêt au nord d'Allonnes qui se nommait la forêt Saint-Jean.

Une motte féodale paraît avoir existé au lieu-dit les Châteliers[28].

On suppose que le pays fut évangélisé par saint Doucelin, disciple de saint Martin de Tours, vers le Ve siècle[30], laissant l'église Saint-Jean-des-Bois (aujourd'hui détruite) près de l'actuel cimetière. L'époque carolingienne a laissé de nombreux tombeaux de pierre situés près du cimetière actuel et autour de l'église.

Les moines de l'abbaye Saint-Florent fondent un prieuré vers le Xe siècle. La plus grande partie du bourg se trouvait dans le fief[33].

Au cours des temps féodaux, la seigneurie relevait en général des sires de Montsoreau : elle ne fut en commun avec le fief du Bellay qu'au XVIIIe siècle, sous Louis Ier et Louis II du Bouchet de Sourches de Montsoreau, puis sous le dernier marquis du Bellay (mais étant alors détachée de Montsoreau), Clément-Alexandre de Brie-Serrant[34].

Ancien régime

La campagne allonnaise est parsemée de châteaux depuis le XVIe siècle.

Entre 100 et 120 ménages vivaient dans les fermes de Russé au XVIIe siècle[35]. Ses habitants construisent une chapelle entre 1642 et 1643[36] à cause des crues de l'Authion, en hiver, qui les séparent de la population. Elle devient un centre de pèlerinage dédié à Notre-Dame de Guérison[37].

Au XVIIIe siècle, la paroisse est du diocèse d'Angers, Grand archidiaconé d'Angers, archiprêtré de Bourgueil, et dépend de l'élection, du grenier à sel et du district de Saumur[33].

Époque contemporaine

En 1790, Allonnes et Russé sont érigées en communes. Allonnes fait partie du canton de Villebernier en 1790, puis de celui de Brain en l'An III. En 1800, Allonnes devient chef-lieu de canton, et en 1804 fait partie du canton de Saumur-Nord-Est[33].

En 1842, les deux communes sont réunies en une seule[22],[21].

Jusqu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, Allonnes est une commune viticole. Son vignoble est décimé par le phylloxera et l'activité agricole se tourne alors vers la culture maraîchère[37]. Le vignoble allonnais (Neuillé, Allonnes et Brain) est alors placé sur la même ligne que les vins de Bordeaux de second cru[38].

Pendant la Première Guerre mondiale, 74 habitants perdent la vie, et lors de la Seconde Guerre mondiale, 8 habitants sont tués[30].

En 1968, Allonnes devient chef-lieu de canton, le canton d'Allonnes[39].

Politique et administration

Administration municipale

Intercommunalité

La commune est membre de la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, après avoir été avant 2017 membre de la communauté d'agglomération de Saumur Loire Développement[45], elle-même membre du syndicat mixte Pays Saumurois.

Autres circonscriptions

Jusqu'en 2014, Allonnes est chef-lieu du canton d'Allonnes, et fait partie de l'arrondissement de Saumur[46]. Ce canton compte alors sept communes. Dans le cadre de la réforme territoriale, un nouveau découpage territorial pour le département de Maine-et-Loire est défini par le décret du . La commune d'Allonnes est alors rattachée au canton de Longué-Jumelles, avec une entrée en vigueur au renouvellement des assemblées départementales de 2015[47].

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[48]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[49].

En 2019, la commune comptait 2 975 habitants[Note 6], en diminution de 0,17 % par rapport à 2013 (Maine-et-Loire : +2,26 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Le tableau et le graphique ci-après présentent la population de la seule commune d'Allonnes de 1793 à 1841, puis de la nouvelle commune d'Allonnes.

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 33,9 %, soit en dessous de la moyenne départementale (37,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 28,6 % la même année, alors qu'il est de 25,6 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 416 hommes pour 1 587 femmes, soit un taux de 52,85 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,37 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Vie locale

Économie

Sur 234 établissements présents sur la commune à fin 2010, 32 % relevaient du secteur de l'agriculture (pour une moyenne de 17 % sur le département), 6 % du secteur de l'industrie, 14 % du secteur de la construction, 38 % de celui du commerce et des services et 11 % du secteur de l'administration et de la santé[53]. En 2013, sur 235 établissements, 20 % relevaient du secteur de l'agriculture (pour une moyenne de 12 % sur le département), 9 % du secteur de l'industrie, 12 % du secteur de la construction, 49 % de celui du commerce et des services et 11 % du secteur de l'administration et de la santé[54].

Dans les années 1960, il existait 210 exploitations de culture de primeurs, ainsi que des expéditeurs et grossistes, plusieurs coopératives et des champignonnières[30].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Château du Bellay, du XIXe siècle, inscrit au titre des monuments historiques en 1995[55].

- Digue dite la Grande Levée d'Anjou, du XIIe et XXe siècles[56].

- Église dite chapelle Notre-Dame-de-Guérison (XVIIe et XIXe siècles), lieu de pèlerinage à Russé, initialement construite du au [36].

- Église Saint-Doucelin (XVIIIe siècle)[30], prieuré de Bénédictins Saint-Doucelin des XVIe, XIXe et XXe siècles[57].

- Maison de maître de Beauséjour, des XVIIe et XIXe siècles[58].

- Maison de maître de la Bourdaudière, des XVIIe et XXe siècles[59].

- Maison de maître de la Hamarderie, des XVIIe et XXe siècles[60].

- Maison de maître, château des Rigaudières, des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles[61].

- Manoir de la Barbillonière, des XVIe et XVIIIe siècles[62].

- Manoir de la Cour du Bois, des XVe et XVIe siècles[63].

- Manoir Saint-Louis, château de la Godinière, des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, à l'emplacement d'un manoir primitif mentionné au XVe[64].

- Manoir, château de la Martinière, des XVIe, XVIIIe et XIXe siècles[65].

- Manoir Saint-Jean-Baptiste, château et maison de maître du Pré, du XIXe siècle[66].

- Parc Maupassant de Bois-Savary (XXIe siècle).

- Pierre Saint-Doucelin, monument mégalithique qui semble avoir été une pierre limite[30].

- Presbytère du XIXe siècle[67].

- Site archéologique gaulois et gallo-romain du Tertre (époque gallo-romaine)[68].

- Hôtel de ville d'Allonnes

- L'église Saint-Doucelin

Personnalités liées à la commune

- Saint Doucelin était un disciple de Saint Martin de Tours. Il évangélisa la région. Il est dit qu'il s'asseyait sur une pierre, la Pierre Saint-Doucelin (Ve siècle).

- La famille du Bellay est originaire du château du même nom situé à la sortie d'Allonnes (XIIe siècle).

- La famille de Maupassant habitaient le château de la Thibaudière (XIXe siècle).

- Louis de Funès aimait se rendre à Allonnes (XXe siècle), dont la famille de sa femme était originaire.

Voir aussi

Bibliographie

- Laurent Boutreux et Bertrand Ménard, Allonnes en cartes postales, Allonnes,

- Célestin Port (édition révisée par Jacques Levron et Pierre d'Herbécourt), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou : A-C, t. 1, Angers, H. Siraudeau et Cie, , 2e éd. (BNF 33141105, lire en ligne) (Allonnes)

- Célestin Port (édition révisée par André Sarazin et Pascal Tellier), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou : S-Z, t. 3, Angers, H. Siraudeau, , 2e éd. (BNF 35857376, lire en ligne) (Russé)

Articles connexes

- Le Baugeois

- Liste des communes de Maine-et-Loire

Liens externes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Nom de la municipalité en 1793 (an II), selon le recensement réalisé sur l’ensemble du territoire français de l’époque, et en 1801, selon les « Arrêtés de réduction des justices de paix » (actes publiés au Bulletin des lois) constituant la première nomenclature officielle des circonscriptions administratives de la France contemporaine.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- IGN et BRGM, Géoportail Allonnes (49), consulté le 14 août 2012.

- Département de Maine-et-Loire - DIREN Pays de la Loire - DDE Maine-et-Loire, Atlas des paysages de Maine-et-Loire, Le Polygraphe, 2003, p. 72 et 58.

- Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, Le territoire, consulté le 27 mai 2013.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Orthodromie entre Allonnes et Saumur », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météofrance Saumur - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Station météofrance Saumur - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 d'Allonnes », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Pierre-Louis Augereau, Les secrets des noms de communes et lieux-dits du Maine-et-Loire, Editions Cheminements, , 398 p. (ISBN 978-2-84478-338-7, lire en ligne), p. 15.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Pierre-Yves Lambert, La langue gauloise, Paris, Errance, , p. 37.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, Larousse, .

- « Village (Russe) », notice no IA00114043, base Mérimée, ministère français de la Culture, Inventaire général du patrimoine culturel - Inventaire topographique, fiche du 18 avril 1997.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Russé », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- Port 1965, p. 14, selon l'Inventaire du néolithique de Desmazières.

- « Village (Allonnes) », notice no IA00114236, base Mérimée, ministère français de la Culture, Inventaire général du patrimoine culturel - Inventaire topographique, fiche du 18 avril 1997.

- Découverte d'une agglomération et d'un important sanctuaire gaulois dans le Maine-et-Loire, inrap.fr, 13 janvier 2020

- Port 1965, p. 14.

- « Le passé gaulois d'Allonnes ressurgit », sur courrierdelouest.fr, Le Courrier de l'Ouest (journal), .

- Une cité gauloise « exceptionnelle » dans le sous-sol entre Angers et Saumur, Ouest-France, 15 novembre 2019.

- Port 1965, p. 15.

- « Allonnes, p. 14-16, notamment p. 15-en haut de la colonne de gauche », sur Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, t. Ier, par Célestin Port, à Angers, 1876 ; mis en ligne par les Archives départementales de Maine-et-Loire

- Port 1989, p. 543.

- « Chapelle Notre-Dame-de-Guérison », notice no IA00114044, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Mairie d'Allonnes, Historique, consulté le 3 février 2016.

- O. Leclerc-Thouin, L'agriculture de l'Ouest de la France, étudiée plus spécialement dans le département de Maine-et-Loire, Librairie Bouchard-Huzard (Paris), 1843, p. 469.

- « Présentation de la commune d'Allonnes », notice no IA00114040, base Mérimée, ministère français de la Culture, Inventaire général du patrimoine culturel - Inventaire topographique, fiche du 2 avril 2007.

- Célestin Port 1965, p. 15-16, maires de 1803 à 1953.

- Résultats officiels des élections municipales de mars 2008 à Allonnes sur le site officiel du ministère de l'intérieur.

- Mairie d'Allonnes, Compte rendu de réunion du conseil municipal, du 28 mars 2014.

- Préfecture de Maine-et-Loire, Liste des maires élus en 2014, document du 23 avril 2014.

- « Allonnes. Jérôme Harrault entame un second mandat », sur Le Courrier de l'Ouest, (consulté le ).

- Insee, Composition de l'EPCI de Saumur Loire Développement (244900361), consulté le 7 novembre 2013.

- Insee, Code officiel géographique, Fiche de la commune de Allonnes (49), consultée le 15 février 2015.

- Légifrance, Décret no 2014-259 du 26 février 2014, portant délimitation des cantons dans le département de Maine-et-Loire.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune d'Allonnes (49002) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de Maine-et-Loire (49) », (consulté le ).

- Insee, Statistiques locales 2010 du territoire d'Allonnes (49002), consultées le 25 novembre 2012.

- Insee, Statistiques locales 2012 du territoire d'Allonnes (49002), consultées le 3 février 2016.

- « Domaine du Bellay », notice no PA00135542, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Digue dite la Grande Levée d'Anjou », notice no IA00114039, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Prieuré de Bénédictins Saint-Doucelin », notice no IA00114045, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison de maître », notice no IA00114073, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison de maître », notice no IA00114072, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison de maître », notice no IA00114070, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison de maître », notice no IA00114075, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Manoir », notice no IA00114060, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Manoir », notice no IA00114058, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Manoir Saint-Louis, Château », notice no IA00114051, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Manoir, Château », notice no IA00114056, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Manoir Saint-Jean-Baptiste, Château, Maison de maître », notice no IA00114069, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison, destinations successives presbytère », notice no IA00114067, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Actualité | Découverte d'une agglomération et d'un important sanctuaire gaulois à Allonnes (Maine-et-Loire) », sur Inrap, (consulté le ).

- Portail des communes de France

- Portail de l’Anjou et de Maine-et-Loire

На других языках

[de] Allonnes (Maine-et-Loire)

Allonnes ist eine französische Gemeinde mit 2975 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Maine-et-Loire in der Region Pays de la Loire. Allonnes gehört zum Arrondissement Saumur und zum Kanton Longué-Jumelles. Die Einwohner werden Allonnais genannt.[en] Allonnes, Maine-et-Loire

Allonnes (French pronunciation: [alɔn] (listen)) is a commune in the Maine-et-Loire department in western France. The village is located North of the town of Saumur, and the small river Authion passes through it.- [fr] Allonnes (Maine-et-Loire)

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии